太陽系第1惑星「水星」と聞いた時、皆さんはどのようなイメージを持たれているでしょうか?

おそらくは「太陽に一番近い惑星」「灼熱の小さな天体」等と情報量は少なく漠然としており、火星や木星・土星といった有名な惑星からするとマイナーなイメージを持たれる方も多いでしょう。

しかし水星は実に興味深い惑星で、人類はそんな水星の事を調べるべく確実に水星の探査を行い、これまでの探査で全体像が明らかになりつつあり、それに基づいた水星の全体地形図が作製されたと話題になっています。

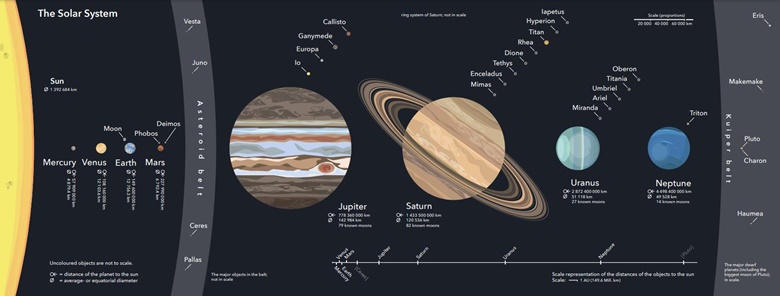

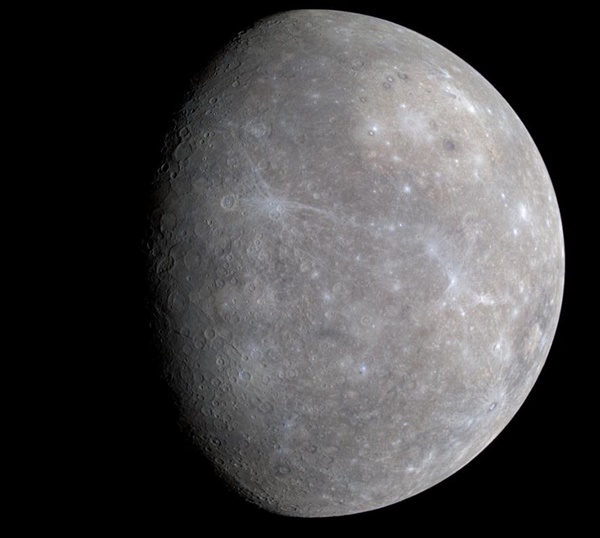

太陽系で最も小さな惑星・水星の基本データ

水星はご承知のとおり、太陽に最も近い軌道を公転する惑星で太陽との平均距離は約58,000万キロ、公転周期は約88日と3カ月で太陽を一周してしまいます。

「Image Credit:Wikipedia」

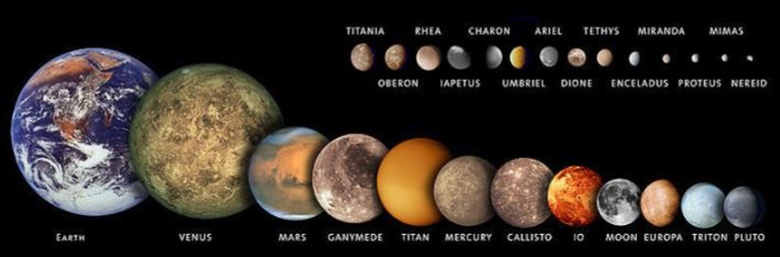

また水星は、太陽系の惑星の中で最も小型の惑星で直径が4,879キロと、大きさは地球の半分以下で木星の衛星・ガニメデや土星の衛星・タイタンよりも小さな惑星です。

「Image Credit:NASA」

水星独特な特徴とは?

水星を肉眼で観測する事は可能ですが、かなり困難です。理由は、水星が太陽に近い事もあり、常に太陽の側(太陽から角度で最大27.7度)にあり、なおかつ太陽陽光に邪魔をされ、辛うじて肉眼で観測する事は出来ますが、日の出直前と日没直後のわずかな時間しか出現しません。

「Image Credit:ある年の3月初旬の空(tenki.jpより)」

水星は、太陽系惑星最大の軌道離心率(約0.21%)を持っており、近日点が約0.31au、遠日点が約0.47auという楕円軌道で太陽を公転しています。

この大きな軌道離心率が影響し太陽からの潮汐力が軽減され、常に一方向を太陽側に向けるという公転と自転の同期(潮汐ロック)は起こっておらず、自転周期は58日と、太陽を2周周回する間に3回の自転をしています。

それでも58日という水星の自転速度は遅いワケで、通常この自転速度なら天体は磁場を持たないという定説があるのですが、水星の場合、地球の磁気圏の約1.1%に相当する強いの磁気圏を持つことが判明しており、何故このような小さく自転速度も遅い惑星が強い磁場を持っているのか?が謎でした。

「Image Credit:水星(Wikipediaより)」

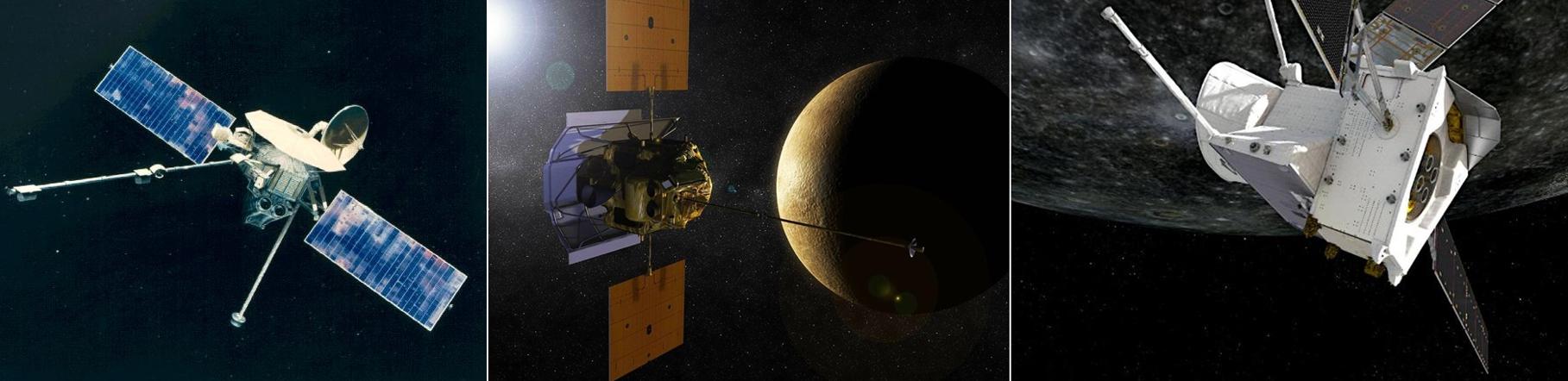

これまでの水星探査の成果

地球から約1億キロと、比較的近い距離にある内惑星・水星ですが、同じく近い距離にある金星や火星に比べると圧倒的に探査回数も少なく、本格的な探査が行われたのは、1970年代に打ち上げられたマリナー10号と、2011年に水星周回軌道に投入されたNASAの探査機・メッセンジャー、そして2018年に打ち上げられたベピ・コロンボの3例だけ(2022年現在)です。

「Image Credit:左からマリナー10号、メッセンジャー、ベピ・コロンボ(Wikipediaより)」

マリーナ10号は水星の大気や地表の分析、また磁場の検出という成果を残しており、メッセンジャーはさらに高度な探査を行い、様々な水星のデータを地球に送ってくれ、ベピ・コロンボは磁気圏探査を主な目的としています。

それら探査機が行ったデータを分析し、水星の全体地図を作製。それが動画としても公開されました。

ちなみに水星の地形図は、地表の高低差を色分けしてわかりやすく表示しているため、この画像が決して水星の本来の姿ではなく、色分けは紫色と青色部分が地形が低い部分で、緑色が水星の平地の高さで黄色から赤色、白色が標高の高い部分を現しています。

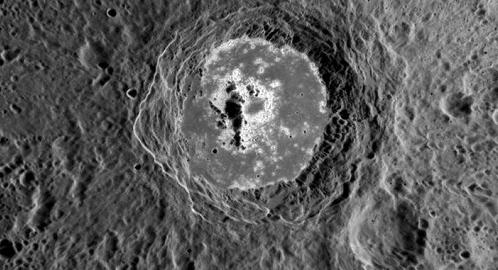

灼熱の大地のハズの水星に水の存在?

水星探査機・メッセンジャーは、他にも大きな成果を残しています。それは、太陽に最も近く、太陽光が当たる昼間の部分は摂氏400度まで温度が上昇する、まさに灼熱の世界の水星に、何故か凍った水~氷があることが判明しています。

しかもその量は大量で、アメリカの首都・ワシントンD.C.の広さに想定すると、氷の厚さは3キロメートルにも及ぶと言います。

何故、灼熱の惑星である水星に氷が存在するのか?その氷のある場所は、永久的に太陽光が指さないクレーターの中だというのです。

いくら太陽に近い水星とは言っても、太陽の光が当たらない場所はマイナス200度ほどにもなり、その場所にあった水が永久凍土となって残っているモノと思われます。

「Image Credit:太陽光の当たらないクレーター内に見つかった氷(Wikipediaより)」

水星に何故水があるのか?については、現時点では仮説でしかありませんが、過去に水を保有する彗星などの小天体が、彗星に衝突した際にもたらされたものではないか?と考えられています。