この記事を書いているのは7月中旬。地球の北半球に住む私たちにとっては真夏の季節で、ジリジリと照り付ける太陽が眩しくて暑く、この季節ほど太陽が近くにあるって事を肌で感じる人も多いのではないでしょうか?

ですがご存じでしたか?1年を通して地球は太陽に近づいたり離れたりしていて、この真夏の7月は太陽と地球の距離が最も離れている時期であって、逆に太陽と地球が最も近づくのは真冬なのです。

これって単純に考えると不思議ですよね?今回は何故、太陽と地球の距離差があるのに気温の変化に矛盾?があるのかについて解説してみたいと思います。

太陽と地球の距離は一定ではなかった!

私たちが住む地球は、太陽の周りを回るいわゆる公転をしており、グルりと太陽を一周するのに約365日。つまり1年かけて公転しているワケです。季節によって太陽が昇る高さは違えど、朝にになればいつも同じ太陽が頭上に現れ、夕方には沈んで行く。この繰り返しで多くの人は太陽と地球の距離など気にする事なく毎日を過ごしていると思います。

すなわち、太陽と地球の距離は常に同じであって、1年が過ぎていくって思っている人が多いのではないでしょうか?

「Image Credit:iStock」

太陽と地球の距離は常に同じ?ではなく、地球はわずかではありますが、太陽の周りを楕円を描いて公転しているのです。

太陽と地球の距離は冬が一番近く夏が一番遠い

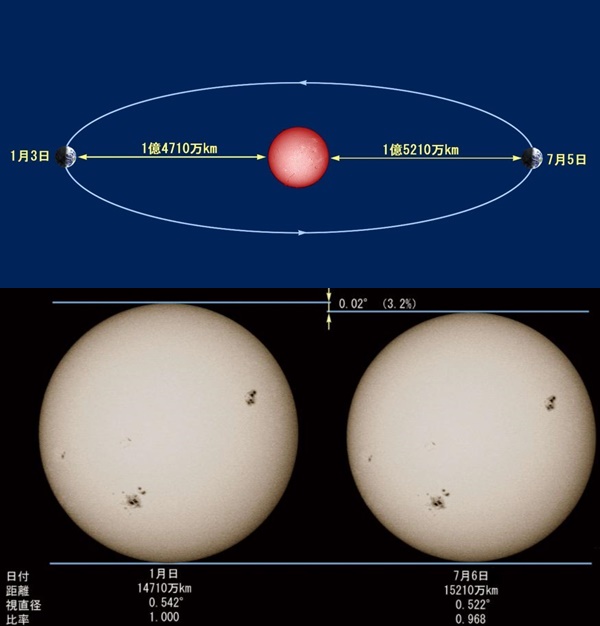

約365日で太陽を一周(公転)している地球ですが、その公転軌道は真円を描く軌道ではなく楕円であり、最も太陽に近づく近日点と最も離れる遠日点の距離差は約500万キロあり、その年によって若干の誤差はありますが、近日点が1月3日前後で太陽の中心から地球の中心までの距離が1億4,710万キロ。遠日点が7月5日前後で距離が1億5,210万キロです。

「Image Credit:中日新聞)」

ちなみに、近日点と遠日点の距離差が500万キロって言ってもあまりピンと来ないかも知れませんので、この距離に地球(直径:12,756キロ)を並べてみると391個も入る距離ですので、そう考えるとかなりの距離である事がわかるかと思います。

また距離の違いによって、近日点と遠日点での見た目上の太陽の大きさもわずかですが異なっており(上図参照)、この距離差により太陽から地球が受けるエネルギー量は7%も増減があります。

「Image Credit:太陽フレア(NASAより)」

太陽との距離差によって受けるエネルギー量7%はかなりのエネルギーなのですが、近日点となる1月3日前後は、北半球の日本に住む私たちにとっては寒い真冬で遠日点は暑い真夏です。

単純に考えれば、エネルギー量が増える近日点は暑くなり遠日点は寒くなるのに、何故か気温はその逆なのは何故なのか?不思議に思ってしまうかも知れません。

太陽に近い冬は寒く遠い夏が暑いのは何故?

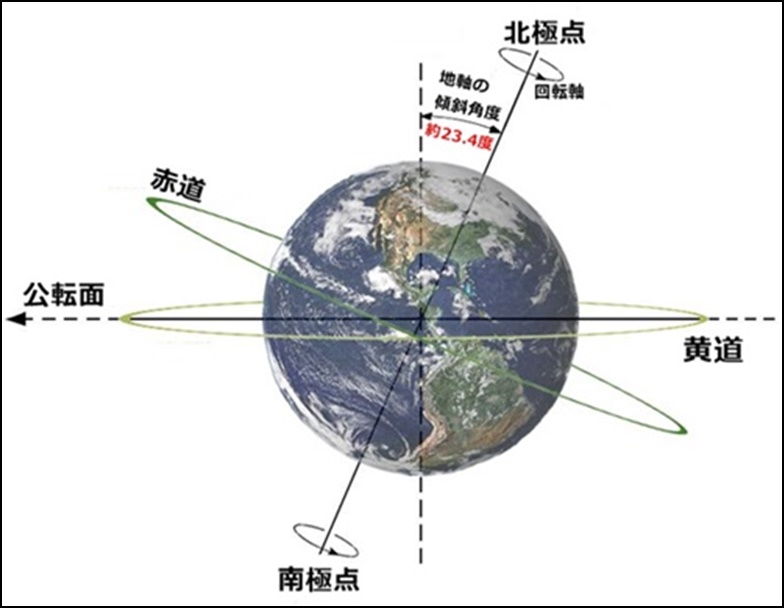

前述もしたように、地球が太陽に最も接近する近日点は1月3日辺りになります。しかし、ご存じの通り1月と言えば私たちが住む日本がある北半球は寒い冬。逆に地球が太陽から最も離れる遠日点は7月初旬で、暑い夏真っ盛りです。その原因は太陽接近による日射量の変化よりも、地球の地軸の傾きによる日照時間の長さや、日中の太陽の高さの方が地球の気候に大きく影響を与えているからなのです。

「Image Credit:Wikipedia」

地球の地軸の傾きは約23.4度あり、北半球の日照時間が短くなる1月は北極点が太陽から最も離れており、これにより大気が冷える事で寒い冬の気候となり、日照時間が長くなる夏は大気が暖められ夏の気候となるのです。

ですが、太陽が最も接近する1月は南半球では真夏です。となるとこの時期、南半球は相当に暑くなり、7月の冬は北半球以上に寒くなるのでは?と思いますが、実際はそうではなく、1年を通して北半球と南半球の気温差に大差はありません。それは何故なのでしょうか?

「Image Credit:Wikipedia」

その原因となるのが、北半球に比べ南半球の方が圧倒的に海の面積が広い。これが南半球の温度の変化を抑えてくれその差は北半球に比べると4%程違っており、また広大な氷を湛える南極大陸も北半球の温度差を抑える役割を果たしてくれていると言います。

時に、地球をひとつの乗り物”宇宙船地球号”として例える事がありますが、地球が太陽を1周する公転周期の距離は約9億5,000万キロです。

つまり地球は、1年かけて太陽を9億キロ以上の速度で飛行(周り)ながら、太陽に近づいたり離れたりしていても、全妙なバランスを持って気候を安定させてくれているワケです。そんな地球も人類は環境を破壊しつつあります。

そしてそう遠くない将来、”宇宙船地球号”は”故障”して太陽も周りを正常に飛べなくなってしまうかも知れないのです。