太陽系には現在8つの惑星が確認されています。

そしてその8つの惑星は全て自転と公転をしていますが、どの惑星も特徴的な周期をしており、また自転の傾き(地軸の傾き)も様々です。

ここではそんな惑星の自転と公転に注目し、それぞれの特徴を簡単に解説してみたいと思います。

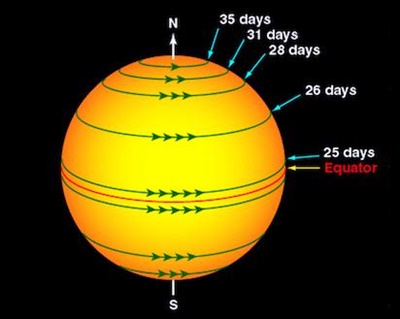

太陽の特徴的な自転と公転

太陽系惑星の自転・公転についてお伝えする前に、全ての惑星の中心にある太陽もまた、自転をしており公転もしています。まず太陽の自転周期についてですが、地球のような岩石天体と違い、太陽は巨大なガス天体のため太陽の表面と内部は自転速度が一致しません。

このような太陽の自転を「差動自転」と呼び、表面の自転速度は内部より遅く、また緯度によっても異なり緯度が低い赤道に近づけば遅くなり、緯度が高くなれば自転速度も速くなります。

この事により、太陽の自転周期は一定ではなく赤道付近では一周が約25日、極付近では一周が35日と自転速度に10日も差が出てしまっています。

「Image Credit:NASA」

次に太陽の公転についてですが、「太陽が自転しているのはわかるけど、公転ってどういうこと?」と思う人も多分いるでしょう。

太陽もまた銀河(天の川銀河)を公転しており、銀河の中心に超大質量ブラックホールがあるとすれば、太陽はブラックホールを中心に公転している事になります。

また、太陽が公転し銀河を一周する事を「銀河年」と呼び、1周にかかる銀河年の時間は、およそ2億2,500万年~2億5,000万年と考えられています。

という事は、太陽が誕生してから46億年と考えると、太陽が銀河を公転して来た銀河年は18回前後という事になります。

太陽系8惑星の自転特徴

太陽系にある8つの惑星。水星・金星・地球・火星・木星・土星・天王星・海王星もそれぞれ特徴的な自転サイクルを持っています。では、水星から順に解説して行きましょう。

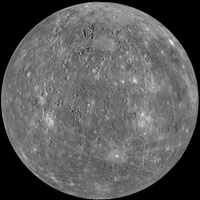

潮汐ロックがかかっていない水星の自転

↑↑画像をクリックすれば動画が観れます。

水星はご存じのとおり、太陽に最も近く太陽系惑星の中で最も小さな惑星です。

太陽と水星の距離は約58,000万キロと地球と太陽の約3分の1の距離。大きさも地球の約5分の2ほどで、質量に至っては地球18分の1しかありません。

これほど小さな惑星が巨大な太陽の近くにあれば、月が地球側に常に同じ面を向けているような自転と公転の同期現象~いわゆる潮汐ロックが起こってしまうのですが、水星には潮汐ロックが起こっておらず、実際は自転と公転が2:3の共鳴状態になっており、自転周期は約58日で公転周期は約176日。つまり、水星は太陽を2回公転する間に3回自転しています。

何故、水星に潮汐ロックが起きなかったについては、比較的、水星の公転軌道の離心率が大きいためではないか?と考えられています。

なお、水星の地軸の傾きは横道面に対し0度です。

地軸がひっくり返った奇妙な惑星・金星

↑↑画像をクリックすれば動画が観れます。

金星は地球に最も近い惑星で、大きさや質量の地球に似ている事もあり金星と地球は姉妹星と呼ばれてきましたが、実際は地球とは似ても似つかないのが金星の正体です。

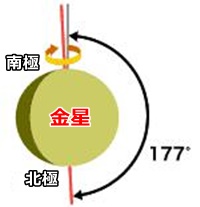

その似ていない部分のひとつが奇妙とも言える自転であり、太陽系の他の惑星(天王星を除く)が右回転で自転しているのに対し、金星は左回転で自転しています。

何故、金星だけ左回転しているのか?

その原因は、地軸(赤道傾斜角)が177度とほぼひっくり返った状態になっている事であり、そのため金星の自転は見かけ上、他の惑星とは逆に回っているように見えているのです。

「Image Credit:国立科学博物館」

何故、金星の自転軸がひっくり返ってしまったかについては謎ですが、おそらくは太古に巨大な他の天体と衝突(ジャイアント・インパクト)によって生じてしまったのではないか?と考えられており、また、金星の自転速度も非常に遅く一回転するのに243日もかかっています。

ちなみに、金星の公転周期は約225日ですので、金星は1年より1日の方が長いという複雑なサイクルになっているのも特徴です。

自転と地軸傾きが絶妙なバランスを保つ奇跡の惑星・地球

↑↑画像をクリックすれば動画が観れます。

大気や水が豊富にあり生命に満ち溢れている私たちが住む地球。

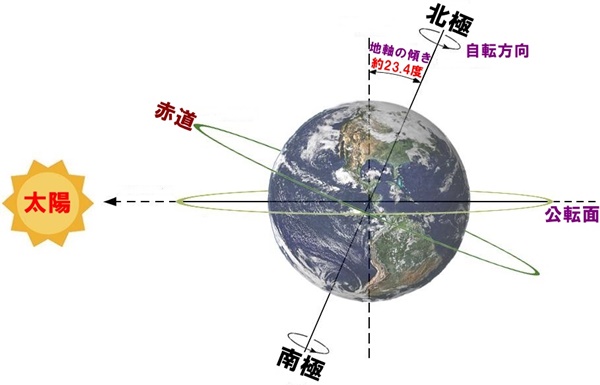

この生命にとって素晴らしい環境の一因になっているのが、地球の絶妙な自転速度と地軸の傾きです。

地球の自転速度はご存じのとおり1日を表す24時間ですが、正確には24時間ではなく23時間56分4.090 530 832 88秒と24時間には少し足りません。

その時間の誤差を調整するために、4年に1度のうるう年が設けられている事はご存じの方も多いかと思います。

そしてこの自転速度が意味する事。それは、この自転速度により昼と夜のバランスが良くなり、磁場が保たれ、地殻変動も安定し、大気や海流が程よく拡散され、地球全体を生物が住みやすい温暖な環境にしてくれています。

さらには、この回転速度により重力バランスも保たれ、生物が活動しやすく大気や水も保持し続けられているのです。

また、地球の地軸の傾きが約23.4度という事も重要な意味があります。

「Image Credit:Wikipedia」

この地軸の傾きにより四季が生まれ、大気や水の循環や生態系のバランスが保たれている一つの要因になっています。

ちなみに、地球の絶妙な自転速度と地軸の傾きをもたらしてくれたのは、金星でも紹介しましたがジャイアント・インパクトではないか?との説があります。

「Image Credit:ジャイアント・インパクトの想像図(Wikipediaより)」

地軸がひっくり返ってしまうほどの大きな衝撃のあった金星の衝突とは違い、地球環境をバランス良くしてくれる程の質量を持つ天体が、絶妙な角度で衝突した事で今の自転と地軸が誕生したのではないか?と推測されています。

このような事を考えると、現在の地球があるのは、まさに奇跡と言えるのではないでしょうか。

ちなみに、地球の自転速度は少しずつ遅くなっているそうです。

その遅くなっているスピードは1日あたり0.0000005秒。この速度で遅くなり続けると、いずれは地球の自転が止まってしまうか、また、金星のように極限まで遅くなってしまうとの事。

でも、そこまでなるのに後数十億年はかかるそうなので特に心配する必要はなさそうです。

1日が24時間なのは火星も同じだった

↑↑画像をクリックすれば動画が観れます。

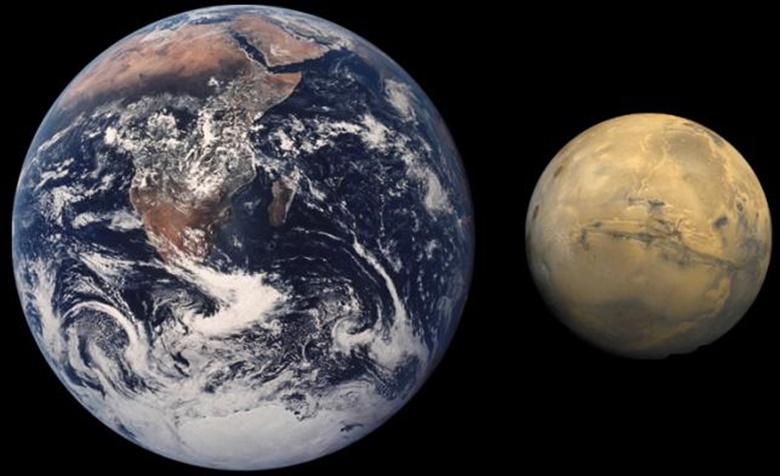

最近、人類の移住先として注目されている火星。その理由の1つに、火星の自転周期が地球とほぼ変わらない24時間37分である事。

また、地軸の傾きも地球が23.4度なのに対し、火星は25.2度と良く似ており、つまり、火星での1日は24時間で四季もあると言う事になります。

この点だけを見ると火星は地球に酷似していると言えるのですが、その環境は地球と大きく異なっています。

まず、火星の自転周期が約24時間なのに対し、火星の大きさは地球の半分ほどしかありません。

「Image Credit:Wikipedia」

これが意味する事は自転周期は似ていても火星が地球より小さい分、自転速度はゆっくりという事になります。

この遅い自転速度により火星の重力は地球の3分の1程になってしまい、重力が低い分大気を留めて置く事が難しくなる事で、大気密度が地球の100分の1程と圧倒的に薄くなってしまいます。

また、地球には月という巨大な潮汐力を持つ衛星があり、この月の潮汐力で地球の地軸は安定が保たれています。

>しかし、火星の場合、そのような大きな衛星はなく、地軸も安定せず13度から40度の範囲で変動し不安定な状態になっています。

火星の地軸が不安定な事により、気候変動は大きく影響されているのです。

猛烈なスピードで自転している巨大ガス惑星・木星

↑↑画像をクリックすれば動画が観れます。

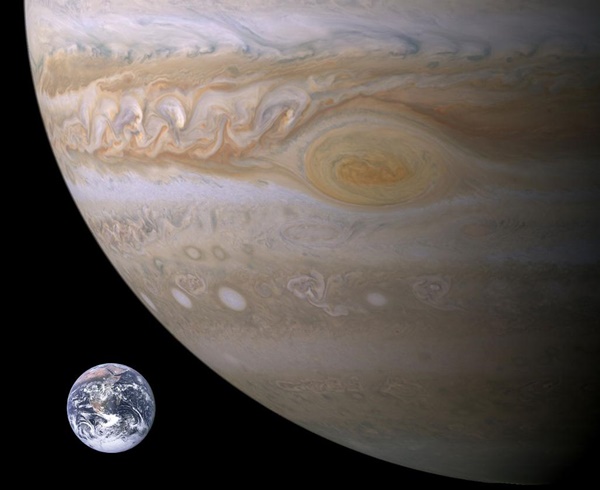

言わずと知れた太陽系最大の惑星・木星。大きさは地球の約11倍もあります。

「Image Credit:Wikipedia」

木星は、これだけ大きな惑星ですので質量も桁違い。地球のおよそ318倍もあります。

そんな巨大惑星が一周する時間は約10時間。猛烈なスピードで自転しているためそこには大きな遠心力も生じて来ます。

そのため、木星は完全な球体ではなく赤道付近は極軸の直径よりも7%ほど長く、見た目ではわかりづらいですが横に少し膨らんだ楕円形をしています。

また木星はガス惑星のため太陽と同様に差動自転が発生しており、極域よりも赤道部分の方の回転時間が5分程長くなっています。

ちなみに木星の赤道傾斜角は3.13度。ほぼ赤道面に垂直で自転しており公転周期は約12年となっています。

最近まで1日の長さが謎だった巨大な環を持つ惑星・土星

↑↑画像をクリックすれば動画が観れます。巨大な環を持つ太陽系6番目の惑星・土星。その環が特徴的なだけに太陽系の惑星の中で最も有名といってもイイでしょう。

しかし有名な反面、土星の謎は多く自転もその一つでした。

土星は環には特徴はありますが惑星本体の特徴は少なく、自転速度を測るために必要な表面(大気)変化がわかりにくく色彩の差異も無いため、長らくハッキリとした自転速度が掴めていませんでした。

しかし、土星探査で大活躍したカッシーニのお陰でかなりの謎が解明。

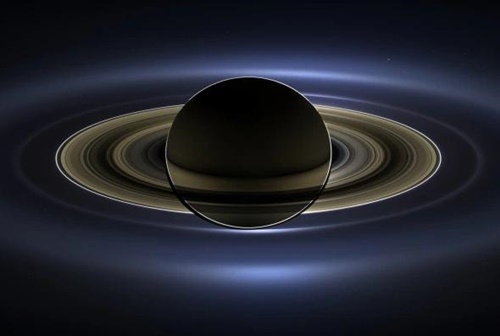

「Image Credit:探査機カッシーニが捉えた太陽を背負った幻想的な土星のシルエット画像(NASAより)」

最新の観測結果から、土星の自転周期は10時間32分35秒と判明しています。

またこの惑星は、地球の約9倍の大きさがあるガス惑星。太陽や木星と同じように若干の差動自転が生じているようです。

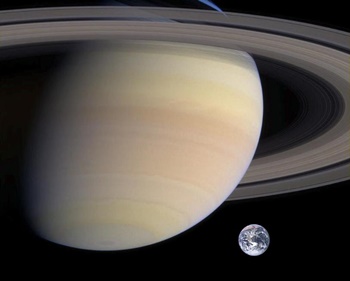

「Image Credit:土星と地球の大きさ比較イメージ(Wikipediaより)」

なお、土星の赤道傾斜角は26.7度と傾いており、この角度が特徴的な環をより美しく魅せる要因も創り出してくれています。

そして気になる?土星の公転周期は約29.5年。土星の場合、地球のようにほぼ真円を描くような公転軌道とは異なり、かなりの楕円軌道を描いており、最も太陽に近ずく近日点と、太陽から離れる遠日点では、土星~太陽間の距離は約1億5,500万キロの差が生じてしまっています。

自転軸が横倒しになった変わった惑星・天王星

↑↑画像をクリックすれば動画が観れます。天王星は自身の名前にもなっている、氷、ガス、岩石やメタン、アンモニアを含む氷や液体で出来た天王星型惑星で地球の約4倍の大きさを持つ天体です。

この惑星の最大の特徴は赤道傾斜角が約98度と、ほぼ横倒しの状態になっている事にあります。

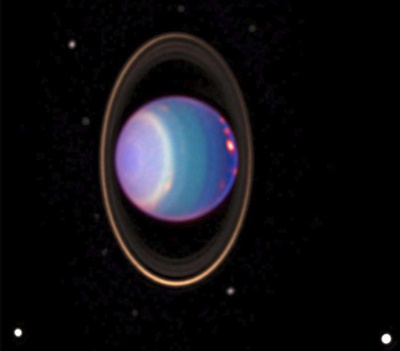

また、天王星には薄いですが、直径10メートルm以下の暗い物質で出来た環もあり、この環が天王星を囲む事でどれだけ横倒しになっているかがわかります。

「Image Credit:天王星の環と衛星(Wikipediaより)」

何故、このような横倒しになってしまったか?については、明確にはわかってはいませんが、おそらくは過去に巨大な天体と衝突した事による影響で、自転軸が大きく傾いてしまったのではないか?と考えられており、ここまで大きく傾くには、少なくとも地球サイズの天体が2回衝突したとの推測もあります。

なお、天王星の自転周期は約18時間。公転周期は約84年でコチラも楕円軌道を描く公転周期を持っています。

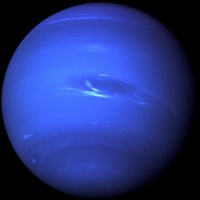

>最も密度が高い太陽系最遠の惑星・海王星

↑↑画像をクリックすれば動画が観れます。最後にご紹介するのは、現時点では太陽系最遠の惑星・海王星です。

太陽から海王星までの平均距離は約45億キロと遠く離れており、氷や岩石で出来た天王星型惑星に分類される天体です。

大きさは天王星と同じく地球の約4倍で天王星よりわずかに小さいですが、質量は天王星よりも大きく太陽系の惑星の中で最大級の密度を持つ天体でもあります。

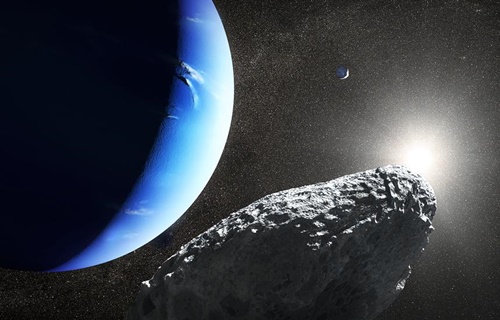

「Image Credit:NASA,ESA and J.Olmsted (STScI)」

海王星の赤道傾斜角が28.3度で、自転周期は約16時間。

海王星の大きな特徴は、一見海の色にも思える表面の鮮やかなコバルトブルー。

この鮮やかな青の原因は大気中に多く含まれるメタンだと考えられており、実際は、様々な色の物質があるのですが、メタンが放つ青色の光が強いためこのように見えるのだと言われています。

また、この穏やかなコバルトブルーとは裏腹に大気中の動きはかなり激しく、あちこちで嵐が吹き荒れ秒速400メートルにも達する強風も吹いています。

なお、海王星は太陽系最遠の惑星だけに公転周期も長く約165年。こちらも楕円軌道を描く公転をしている惑星です。