太陽系の端と言われ、彗星の故郷をされている宇宙領域「オールトの雲」。

実際には高性能の望遠鏡を使っても見えないため、現時点では理論上だけで実在するとされている謎の天体がオールトの雲ですが、本当にこの領域は存在するのか?その可能性についてスーパーコンピューターが分析し、驚愕すべき分析発見しています。

太陽系の果て!?「オールトの雲」とは

太陽系と聞いて、太陽を中心に8つの惑星が公転し、8番目の惑星である海王星までが太陽系だと認識している人も多いのではないでしょうか?

「Image Credit:NASA/JPL」

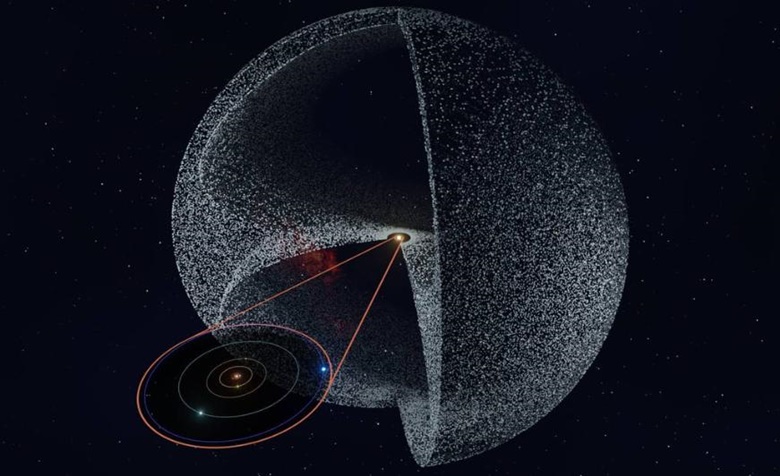

しかし、太陽系はもっともっと広く、海王星の外側には氷や岩石等の微天体が集まるエッジワース・カイパーベルトと呼ばれる領域が広がり、さらにその外側には、太陽~地球の距離(1AU⁼1億5,000万キロ)の1万AU~10万AUの遥か遠方に、太陽系全体を球殻状に巻く、氷を主成分とする無数の小天体が分布する領域「オールトの雲」が広がっていると考えられています。

「Image Credit:オールトの雲の想像図(Vito Technology,Inc.より)」

すなわち、太陽系の果ての「オールトの雲」の外側までは10万AUの距離があり、この10万AUをもう少しわかりやすく表現すると約1.5光年となり、これは秒速30万キロで進む光の速さでも、太陽系の果てであるオールトの雲を抜けるまで1年半もかかる事になるのです。

オールトの雲(説)が生まれた理由

オールトの雲は、現時点では理論上の領域であり、つまりまだ誰も見た人がいないワケです。では何故、太陽系の果てには10万AUもの、とてつもなく広大な領域を持つとされるオールトの雲が存在すると考えられているのでしょうか?

オールトの雲は、太陽系形成期に遡る事で理論上で存在すると考えられるようになり、その根拠は太陽系が誕生した間もない頃の惑星形成期に、木星や土星といった巨大惑星の領域に集まっていた氷や岩石等で出来た微惑星たちが、巨大惑星からの大きな重力作用によって太陽系外縁部へ弾き飛ばされ、これらの微惑星たちは太陽系の公転軌道から大きくズレた細長い楕円軌道となり、その後、太陽から最も遠い(遠日点)距離が1万AU程になるまで楕円軌道が歪むようになると、太陽から受ける重力作用より太陽系外から受ける重力の方が大きくなる事で、微惑星軌道が次第に太陽から離れていくようになり、こうして微惑星による1万AU~10万AUの領域「オールトの雲」が形成されたと考えられています。

また、オールトの雲には多くの彗星の卵?も数多く眠っており、ここから太陽の重力に引き込まれて彗星(長周期彗星)がやって来るとも考えられています。

「Image Credit:2023年1月末に撮影された長周期彗星のひとつ「ZTF彗星」(Wikipediaより)」

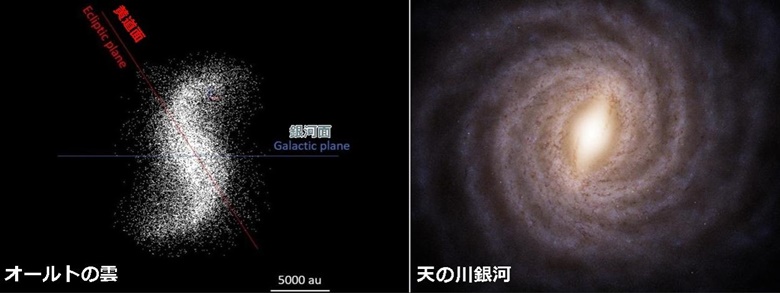

オールトの雲に第二の天の川を発見?どういう事?

謎に包まれた「オールトの雲」に関連して、驚くべき研究結果が発表され話題になっています。それは、NASAのプレアデス・スーパーコンピューターが、オールトの雲からやって来るとされる長周期彗星を分析したところ、いくつかの彗星の中に、長寿命の渦巻き構造が形成されていることを発見したとの事。

スパコンが行ったシュミレーション分析によると、オールトの雲の構造は球殻状に太陽系を包み込むのではなく、私たちの住む銀河。つまり天の川銀河と似たような螺旋構造をしている可能性があることがわかったそうなのです。

「Image Credit:オールトの雲と天の川銀河の構造比較図(David Nesvorny et al . arXiv (2025)より)」

前述したようにオールトの雲の構造は、太陽系の重力の影響だけでなく太陽系外から、すなわち、微弱ながらも銀河全体からの重力の影響を受けており、それによりオールトの雲も銀河と似た螺旋状の構造になって来たのでは?と考えられるようなのです。

ただ、天の川銀河は螺旋状(渦巻き)構造をしている事を直接観測したワケではなく、これまでの観測データによる計算で螺旋構造を導き出しているワケですから、もしオールトの雲が螺旋構造をしていると断定できるのであれば、本当の銀河構造も自ずと見えて来る可能性が高くなります。つまり、オールトの雲は銀河の縮図でもあり、銀河の構造を示す証拠とも言えるのではないでしょうか。