21世紀に入り観測技術の進歩により、次々と発見されている地球型の太陽系外惑星。

この発見により、地球外生命体存在の期待が高まっていますが、実際のところ生命の発見どころかその可能性まではわかっておらず、ましてや人類がいつかその惑星を訪れる事が出来た場合、「第2の地球」として居住可能なのか?についても全くの不明です。

そんな地球型の系外惑星についてある研究結果が公開されています。

果たして、生命存在の期待が高まる系外惑星はどんな天体で、人類が住めるような星は存在するのでしょうか?

地球型の系外惑星のほとんどは赤色矮星に見つかっている

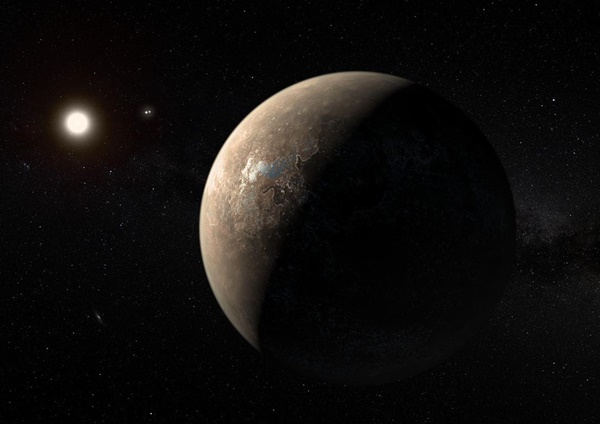

かつて生命が存在する可能性があるのは、私たちの太陽のようなスペクトル型がG型、もしくはK型の主系列星だと考えられて来ました。しかし、近年の探査では、G型や型の恒星ではなく太陽よりも遥かに質量が小さく温度の低い赤色矮星と呼ばれるM型の恒星に焦点が絞られ、実際に赤色矮星を周る惑星に地球型の惑星が多数発見されており、さらに、これらの天体のいくつかは水が液体の状態で維持出来る位置にある適温のハビタブルゾーン惑星である事も判明しています。

この発見で一気に地球外生命への期待度が高まりつつあり、一部では「系外惑星に生命が見つかる日は近い。」と言われるほどに。

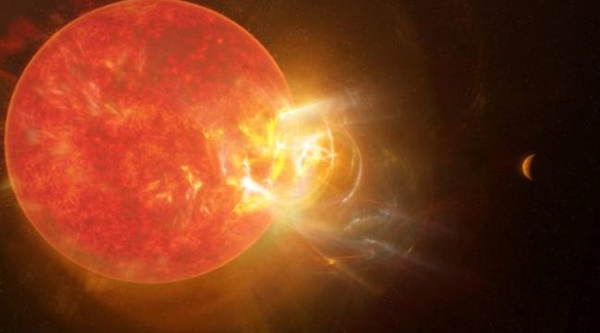

「Image Credit:赤色矮星を周る地球型惑星イメージ図((C)ESO/M. Kornmesser)」

赤色矮星に系外惑星が多く見つかる理由

赤色矮星に焦点を当てる事で、次々に発見されるようになった系外惑星ですが、でも何故、赤色矮星に系外惑星が見つかるようになったのでしょうか?その理由は大きく分けて2つあると言っていいのではないでしょうか。

銀河系にある恒星の7割は赤色矮星

まず1つは、宇宙において赤色矮星の数は圧倒的に多く観測がしやすいという事にあります。天の川銀河には2,000億個以上の恒星が存在し、その銀河の中にある私たちの太陽系の太陽は2,000億個分の1にしか過ぎないのですが、その中でも赤色矮星が占める割合は7割と考えられており、つまり銀河2,000億個の恒星で大多数が赤色矮星という事になります。

では、大多数を占めるという事はどういう事なのでしょうか?

少し具体的に解説するとこんな感じです。

下の画像は、天の川の一部を望遠鏡で撮影した高画質画像です。

「Image Credit:European Southen Observatory」

この画像だけでもスゴい数の星があるのがわかるのですが、中央にある小さな赤枠の部分を拡大してみるとこのように見えます。

「Image Credit:European Southen Observatory」

画像を見ると、ひしめき合うように小さな光点が無数に確認できると思います。

この極小の光点のほとんどが赤色矮星で、私たちが見て驚く満天の星空の中では赤色矮星はとても小さく暗過ぎて確認する事は出来ないのです。

恒星と惑星の距離が近いから見つけやすい

2つ目が赤色矮星とその星を公転する惑星の距離が近い事が挙げられます。現在、系外惑星の探査方法で主流となっているのがトランジット分光法という手法です。

トランジット分光法とは、惑星が公転する恒星の前を横切る事による光の強弱を観測する方法。

この手法では、恒星と惑星の距離が近い方が光の増減を観測しやすく、距離が近いが故に公転周期も短く数日~数週間の間隔で観測のチャンスが訪れてくれます。

具体的に例えば、太陽系の外からトランジット分光法で地球を観測しようとした場合。地球は365日で太陽を一周するため、言わば1年に1回しか観測のチャンスは来ないのに対し、赤色矮星の惑星なら短い間隔で観測する事出来、またトランジット分光法では質量の小さい惑星を発見しやすいという利点もあり、地球型惑星の探査には非常にうってつけなのが赤色矮星と言えるでしょう。

赤色矮星に惑星が見つかっても生命存在は厳しい環境?

期待高まる赤色矮星に見つかった地球型の系外惑星。これに対しノースウェスタン大学の研究チームは、赤色矮星を周る惑星はどんな環境なのかを研究しその成果を公開しています。

研究チームは、小さな恒星(赤色矮星)の周囲を公転する地球型惑星にはどのような環境が広がっているのかを推定するために、三次元の気候モデルに化学的なアプローチを組み合わせて様々な条件下でシミュレーションを実施し、そして以下のような研究成果が得られました。

活発な恒星活動で海が蒸発?!

私たちの太陽を含め恒星は少なからず活動が活発な時期があり、赤色矮星も同じで活動が活発だと激しいフレア放出が予想されます。仮に赤色矮星を周回する惑星に液体の水が存在した場合、フレア活動により惑星の水が水蒸気化し、これにより温室効果が暴走した事で、50億年以内に海が蒸発してしまう可能性がシュミレーションにより示されたという事で、質量の小さい赤色矮星は代謝(熱核融合反応)が遅く、そのため星の寿命も長く少なくとも数百億年はあると考えられており、そんな長寿命の期間では50億年という時間は短く、生命進化の妨げになってしまう可能性があるといいます。

「Image Credit:NASA, ESA and D. Player」

ただ、活発な時期が短く比較的早い段階で活動が落ち着いた赤色矮星の惑星の場合は、水の蒸発を免れ海が維持される可能性もあると示唆されています。

潮汐ロックで永遠の昼と夜の2つの世界に

恒星と惑星の距離が近い事で起きる生命生存にとって、大きな弊害が起こり得る可能性があります。それは、恒星の強過ぎる潮汐力によって自転と公転の周期が同期(潮汐ロック)の状態で惑星が周回しするという環境。

これをわかいやすく説明すると地球と月の環境がまさにその状態にあります。

月は地球の強い潮汐力によって常に同じ面を地球側に向けて公転しています。

これと同じことが恒星と惑星の間で起こってしまったらどうなるか?おわかりになると思います。

惑星が太陽(恒星)に常に同じ面を向けているという事は、永遠に続くとも言える昼と夜の世界。

この状態になると昼側は温室効果が暴走し灼熱の世界になり、逆に太陽光の当たらない夜側は超極寒の世界になってしまうでしょう。

しかしこの状態でも救いはあり、昼と夜の境目であるトワイライトゾーンの領域は、適度な温度で生命に適した環境が保たれる可能性がありその領域なら生命が住めるかも知れません。

「Image Credit:YouTUBEより」

生命維持には不向きの大気構造

赤色矮星の活動レベルや潮汐ロックの状態によっては、地球のような複雑な大気構造を持てない可能性もあり、水蒸気を多く含む大気ではオゾン層が主構造の大気となってしまい、紫外線など生命にとって有害な光線が地表に降り注いでいる可能性もあります。結局のところ地球生命は特別なのか?

生命存在が期待される赤色矮星の惑星で、これだけ懐疑的な研究結果が出たとなるとやはり、地球に住む生命は宇宙では孤独な存在なのか?という疑問も生じて来るでしょう。しかし多くの科学者たちは希望を持っており、「(宇宙には)必ず他に生命はいる!」と信じています。

その理由は単純で『宇宙はあまりにも広大過ぎる』からであり、私たちの太陽系がある天の川銀河でさえ2,000億個の星があるわけで、生命が存在する太陽系が2,000億分の1であるとは思えず、また、無数の星を持つ銀河も人類が観測出来る範囲内でも数億個以上も存在しています。

これだけ広大な宇宙で生命が存在するのは地球だけ。という考え方は普通ではなく、むしろ宇宙は生命に溢れていると考えてもイイかも知れません。

ですが私たちは未だ、宇宙に溢れているかも知れない地球外生命には出会えていません。

その理由もまた「宇宙が広大過ぎる」からであり、宇宙レベルでは身く限られた命しかない生命では、その存在を知るにはあまりにも遠過ぎるからに他なりません。