「ふたご座流星群」は「しぶんぎ座流星群」「ペルセウス座流星群」と並び、出現率が期待される三大流星群のひとつとしても有名な流星群です。

そんな「ふたご座流星群」が見られるのは毎年12月で、夜間帯に屋外に出て星空を眺めるにはかなり肌寒い時期になりますが、それでも素晴らしい天体ショーを観測する絶好のチャンスですので、防寒対策をバッチリして冬の流星群を楽しんでみてはいかがでしょうか?

ふたご座流星群とは?

年間を通して三大流星群のひとつに数えられる「ふたご座流星群」は、観測には外せない流星群であることは確かで、毎年12月初旬から中旬にかけて見ることが出来る流れ星の出現率が比較的高い流星群です。この流星群で最も多く流れ星が現れる極大期は、12月14日、15日の2日間とされ、特に14日の夜半あたりからが見頃で多く出現することが知られています。

ただ、多くの人が誤解しやすいのが流れ星の流れ方で、「流星群」と言うだけあって「シャワーのように流れる流星が見れる」といったイメージを持つ人がいるかも知れません。

もちろん、そのような状態で流星が降ることもありますが、通常の流れ方は多くても1分間に1個か2個程度と、少し拍子抜けするのは仕方のない事と思っていただいた方が良いでしょう。

また、ふたご座流星群も毎年安定した出現率を誇ってはいますが、1時間あたりの流れる回数は50個程度だと思って観測に臨んが方が良いでしょう。

「Image Credit:tenki.jp」

上図を参考に東の空、ふたご座方向を放射点に流星が流れて来ますので、この方角の空が開けている場所で観測するのがベストです。

流星群の起源を知っておこう!

そもそも流星群は何故出現するのでしょうか?流星群は主に「ほうき星」~彗星に起源があるとされており、彗星が通った後に残る塵の残骸の中を地球が通過するときに起こります。

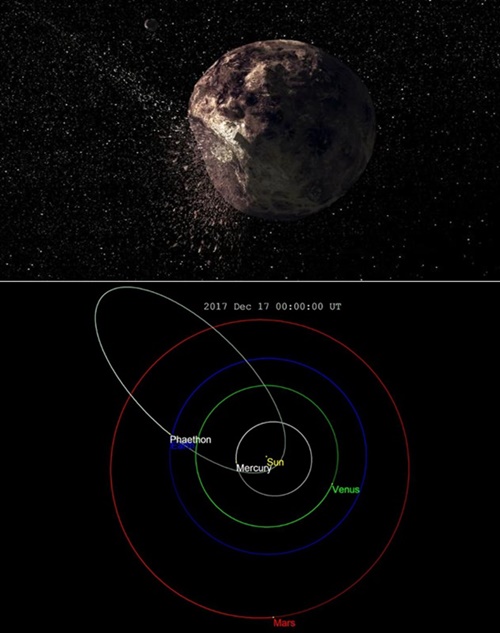

ふたご座流星群の場合母天体となる彗星は、現在は彗星の成分であるガスや塵を出し尽くした小惑星・ファエトンだとされています。

「Image Credit:小惑星ファエトンの想像図とその公転軌道(UCLA, B. E. Schmidt and S. C. Radcliffe)」

かつて彗星として活動していた小惑星・ファエトンが放出した塵は現在も軌道上に残っており、毎年12月に地球がこの軌道を通過することで「ふたご座流星群」が発生します。

ふたご座流星群の観測予報

さて、気になるのが、いつ「ふたご座流星群」が見れて観測のコンディションはどうなのか?という事ですが、この極大期については前記もしましたが、12月14日頃を基準にして観測に出掛けると良いでしょう。さらに、もっと具体的な観測時間帯だと2022年~2030年までの長期予想が、2023年、2026年が観測に適しているとされており、観測の邪魔となる月明かりも無く時間帯も12月14日夜半から15日の夜明け前まで良い条件で観測出来るとの予想が出ています。

「今後(2022~2030年)の観測条件(予想)」

※ この情報は流星電波観測国際プロジェクトの予測データを参考にさせていただいております。

※ 観測条件:◎好条件 〇まずまずの条件 △あまり良くない ×悪条件

| 観測年 | 極大日時 | 観測条件 | 補足説明 |

|---|---|---|---|

| 2022年 | 12月14日22時頃 | 〇 | ピーク時間に月が昇ります。なのでその前が観測のチャンス。 |

| 2023年 | 12月15日04時頃 | ◎ | 月明かりに邪魔をされず好条件で観測出来そう。あとは天気だけ。 |

| 2024年 | 12月14日10時頃 | × | ピークは日中の上に満月のため悪条件は必至。 |

| 2025年 | 12月14日17時頃 | △ | ピークは夕方ですが、その前後の明け方と日の入り後がチャンス。 |

| 2026年 | 12月14日23時頃 | ◎ | ピーク前に月が沈みます。時間はベスト。この10年間で一番良い条件かも? |

| 2027年 | 12月15日05時頃 | 〇 | ピーク時に放射点辺りに月がありますが、それ以外の時間は問題なし。 |

| 2028年 | 12月14日11時頃 | △ | ピークは日中。でもその前後で観測出来る可能性あり。 |

| 2029年 | 12月14日17時頃 | △ | ピークが夕方。14日の夜半過ぎに月が沈みますのでそれ以降が観測のチャンス。 |

| 2030年 | 12月15日05時頃 | 〇 | ピークは薄明開始頃のため、その前の夜間が観測のチャンス。 |

流星群の観測方法のポイント

東の空、ふたご座方向を放射点に流星が出現する「ふたご座流星群」。ですが実際に観測する場合は、ふたご座流星群に限らず必ずしも放射点の方角に視点を合わす必要はありません。実は、流星群は全天のどこからでも出現します。なので、ふたご座流星群の場合、東の空を起点にして、なるべく広く空が見渡せる場所で観測すると良いでしょう。

また、首などが疲れないようリクライニングチェアなどを使用すると流星も探しやすくなります。

「Image Credit:星空ツーリズム社」

さらに、初心者の方などから「天体望遠鏡を持っていない!」という質問もあります。

他の天体観測は、天体望遠鏡や双眼鏡などが必要になりますが一瞬で現れ消える流星に天体望遠鏡は役に立ちません。

流星を眺めながら、一緒に火星や木星などの天体を観測する場合は天体望遠鏡が必要になりますが、流星群だけを観測するのなら肉眼に頼るしかありません。

そして、一番重要なのが、より美しく壮大な流星群観測には、街灯りなどの無い自然に近い環境に出掛ける事。

それはどこでも良く、都市部にお住まいの方は、少し足を延ばして郊外に出掛けるか?地方の方は、家の近所の高台でも十分です。

大きく明るい流れ星を見れるチャンスも?!

運が良ければひと際大きな流星を見れることもあります。

「Image Credit:iStock」

通常の流星は数ミリ程度の小さな塵が大気圏に突入して摩擦熱で発光しますが、大きな流星は”火球”と呼ばれ、数センチほどの小石大のモノが落下すると一瞬ピカッと輝いて流れ、場合によっては、流れた後しばらく流星痕が残るほど大きく輝くモノもあります。