私たちにとって一番身近な恒星は「太陽」ですが、毎日頭上を照らてくれる太陽の動きをずっと見続ける事なんて不可能かと思いますが、観測衛星ならずっと見続ける事は可能です。

そんな太陽観測衛星が約10年間、毎日見続けた太陽の様子を記録した映像をNASAが公開しており、普段見る事が出来ない太陽はどんな活動をしているのか?非常に興味深い映像になっています。

NASAが公開の太陽観測衛星が10年間撮影したタイムラプス動画

2010年2月にNASAが打ち上げた太陽観測衛星「ソーラー・ダイナミクス・オブザーバドリー(SOD: Solar Dynamics Observatory)」。この観測衛星は、上空約36,000キロの対地同期軌道から10年以上に渡り太陽を観測し続けています。

「Image Credit:Wikipedia」

観測開始以降「SOD」は0.75秒毎に太陽を撮影し続け、これまでに4億枚以上の高解像度画像を取得し、NASAはこれを10年間(2010年6月2日から2020年6月1日まで)の記録画像にまとめて収録。1日の長さを1秒に編集した約1時間に渡るタイムラプス動画にして公開しました。

その公開された動画がコレ↓↓です。

太陽が淡々と活動している動画を1時間超で公開していますので、ただ視聴し続けるのは大変かとは思います。

そこでここでは、太陽がどのように活動しているのか?また、太陽のスケールはどれくらいなのか?について簡単に解説してみたいと思います。

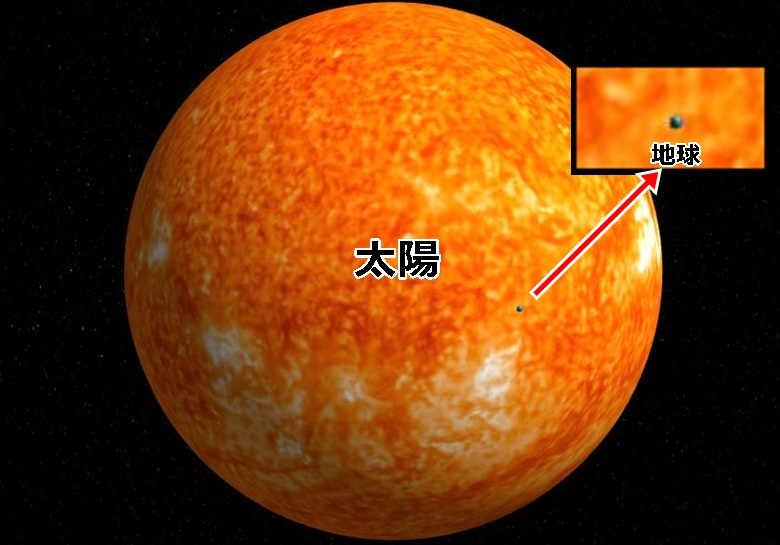

まずは太陽のスケールを知っておこう!

私たちの太陽系で太陽が占める割合は圧倒的であり、太陽系の全質量に置き換えると太陽は全質量の99.86%を占めています。つまり、私たちが住む地球はもちろんの事、巨大な惑星である木星や土星も太陽が占める全質量の残り0.14%の一部に過ぎないのです。

そんな太陽はサイズも圧倒的で、大きさは地球の約109倍で直径約140万キロ。質量に至っては地球の約33万倍にもなります。

「Image Credit:Planet Compare」

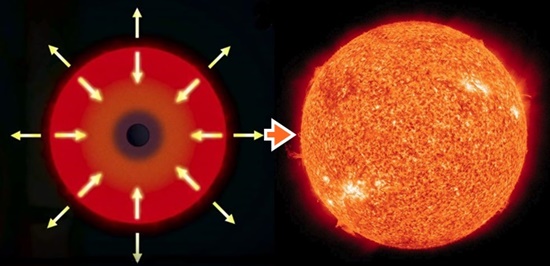

絶妙な均衡で維持し続けている太陽

巨大なガスの塊である太陽は巨大な重力を持ち、中心部の圧力は2,500億気圧にも達し温度は約1,600万度とも考えられています。そんな中心部の凄まじい圧力によって発生するのが熱核融合反応で、この核融合反応によって太陽の熱や光等が生み出されているのはご存じだと思いますが、核反応と言えば原爆に代表するような凄まじい爆発反応をイメージするかも知れません。

ですが、頭上に輝く太陽は核反応で爆発しているようには見えず、それは大きな球体であり燃え盛るようにエネルギー放射を続け光り輝いています。

この太陽の状態については、その中心部では核融合反応で一気に膨張しようというチカラが働きますが、太陽自体が持つ巨大な質量でく収縮力(重力)が働き、膨張を絶妙なバランスで抑え込んでおり球体を保ち続けているのです。

「Image Credit:恒星の重力バランスのイメージ(YouTubeより)」

ちなみに、核融合反応で生成されるエネルギーは、1gの水素から20tの石炭を燃やすのと同等のエネルギー量に相当すると言います。

生成されたエネルギーが届くまでにかかる時間がスゴ過ぎる!

内部の核融合反応で生成される凄まじいエネルギーは、私たちの毎日の恵みとして降り注ぐ光や熱等ですが、実はコレ!約17万年につくられたモノなのです。ですが何故、エネルギーが届くまでそれほどまでの時間を要するのでしょうか?

これもまた太陽の凄まじい重力と内部密度に原因があり、中心核で造られた高エナルギーの光子は内部密度に阻まれ長い時間をかけて少しずつ外層部へ運ばれるため、これに要する時間が約17万年もかかるというワケです。

太陽活動タイムラプス動画のピックアップ解説

凄まじい重力を持つ光と熱の天体・太陽。動画でもわかる輝く光も約17万年前につくられたモノだと思うと見方も変わってくるかも知れません。

そんな1時間にも及ぶ太陽動画をスケール感を踏まえた上で、見どころをいくつかピックアップしてみたいと思います。

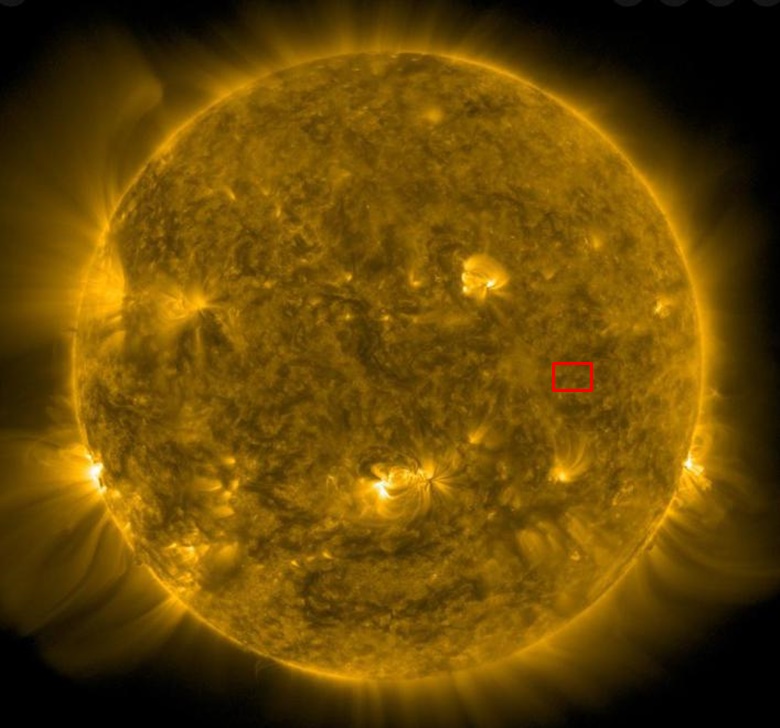

表面の細かい粒々もスケールがデカ過ぎた件

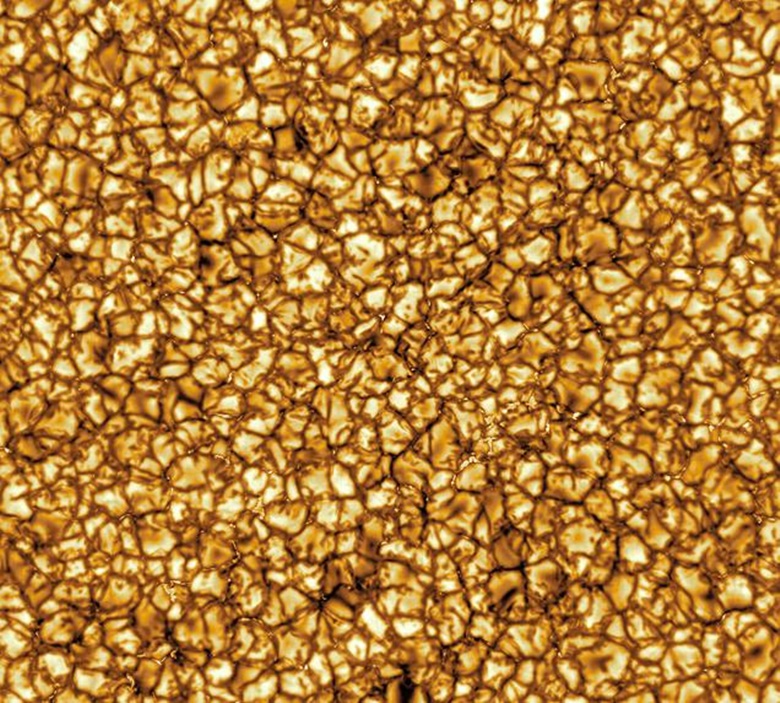

動画ではわかりズラいですが、太陽表面に浮かび上がった粒模様を「粒状斑」と呼びます。

「Image Credit:NASA」

この粒状斑、太陽自体の見た目からすると非常に小さな粒模様に見えますが実はこれがとてつもなく巨大であり、例えば、上画像の赤枠の部分を拡大するとこのように↓↓見えます。

「Image Credit:米国立太陽天文台」

粒模様の粒状班の1つ1つは小さく見えますが、それは見た目だけで実際の大きさは1,000キロ程もあり、例えるなら日本列島が入る程の大きさです。

なお、粒状班の寿命は短く約10分程。ですが、泡のように次々と現れては消えを繰り返しています。

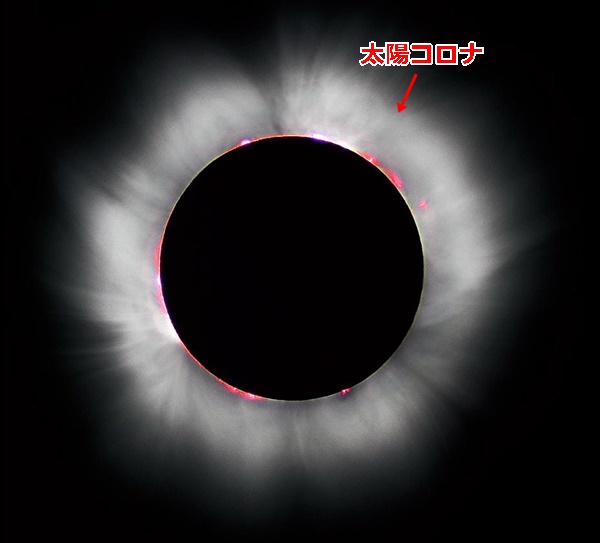

表面から湧き出る淡い光の層・コロナ

太陽の表面から湧き出ているように見える希薄なガスの層が、太陽の大気に相当する「太陽コロナ」です。コロナの特徴は非常に高温な事で知られ、太陽表面温度が摂氏6,000度ほどなのに対し、コロナはそれを遥かに上回る摂氏100万度はあるとされています。

しかし何故、コロナが表面の温度より高いのか?についてはまだ謎が解明されていませんが、おそらくは太陽磁場に関係があるのでは?と考えられています。

「Image Credit:Wikipedia」

余談ですが、全世界をウィルス・ショックに陥れた新型コロナウィルス。この名前の由来になったのが、ウィルス表面にある突起が太陽コロナに似ている事でその名前が付けられたとされていると言れていますが、万物の生命の源である太陽にとってウィルスに例えられるなんて非常に迷惑な話ではないでしょうか。

太陽の前を横切る金星に注目!

動画の再生時間12分20秒あたりに、太陽の上の部分を何か黒い点が横切るのがわかります。

「Image Credit:NASA」

この黒い点は一瞬で横切るのでわかりにくいか?と思いますが、この黒い点の正体は地球のスグ内側を公転する惑星・金星です。

また、もっと内側を公転する水星も横切る姿もあるようですが、残念ながらこの動画では確認は出来ないようです。

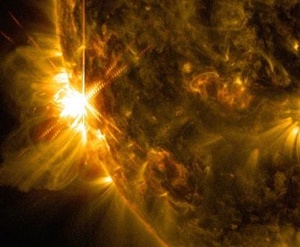

頻繁に見られる太陽表面爆発・フレア現象

動画の中でも頻繁に見られる太陽表面で起きている明るい閃光のような現象は「太陽フレア」と呼ばれています。

「Image Credit:NASA」

太陽フレアは表面の磁場で生じる爆発現象で、主に太陽が活発に活動している時に発生しており、動画では2014年頃(再生時間22分頃)から活動が活発になり、表面のあちこちでフレアが発生しているのが確認出来ます。

なお、太陽の活動が活発になる周期は約11年毎とされており活動期には黒点も多く発生し、また、フレアは時に地球にも大きな影響を及ぼす事もあり、巨大なフレアが発生した場合、電子機器や人工衛星に障害を与えたり場合によっては大停電を引き起こす等、人類のインフラに大きな影響を及ぼす事もあります。

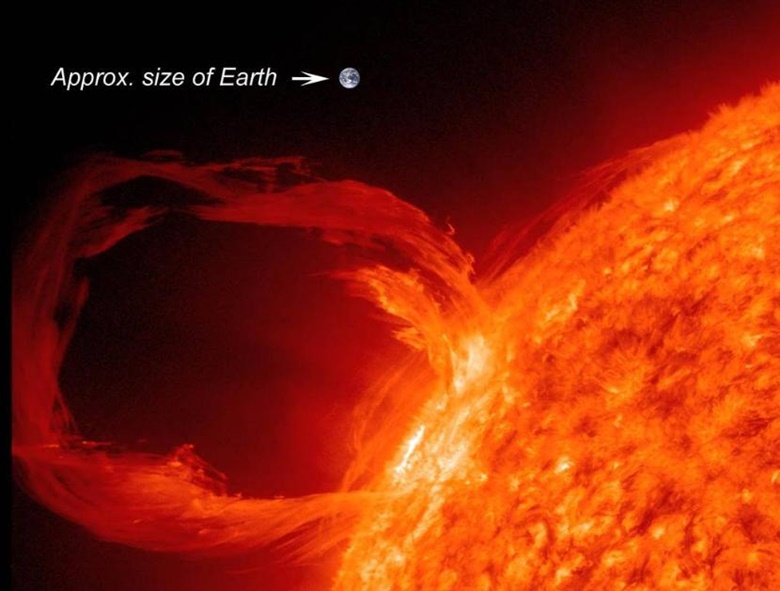

巨大なガスのアーチ・プロミネンス

動画の全編に、アーチ状になったガスや表面から長く伸びるガスが確認出来ると思います。これは表面から飛び出る磁力線に沿って噴き出るガスの帯(プラズマ)で「プロミネンス」と呼ばれる爆発現象です。

プロミネンスは、赤い炎のように見える事から「紅炎」とも呼ばれ温度は摂氏7,000度前後ほどで、この巨大な紅炎は地球が何個も入る程の大きさになります。

「Image Credit:NASA」

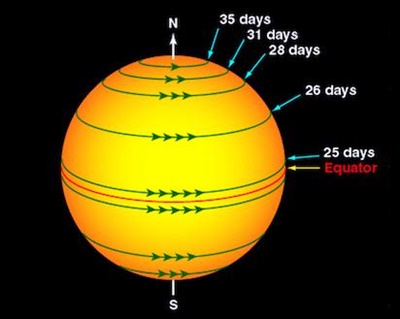

緯度によって微妙に異なる自転速度

動画ではわかりにくいですが、太陽はガスで出来た天体。つまり流体の天体のため緯度によって自転速度に差異が生じています。動画は1日1秒で編集しているタイムラプスのため、太陽が速い速度で自転しているように見えますが、実際はかなり遅い速度で自転しており赤道付近は1周約25日。極付近では約35日と10日も差異が生じています。この差異が生じる自転の事を「差動回転(微分回転)」と呼びます。

「Image Credit:NASA」

日食も映っていた!

これも一瞬の事で非常にわかりにくいですが、動画の56分55秒あたりで大きな黒い影が横切るのがわかります。この大きな影の正体は月であり、いわゆる「日食」も映っています。

「Image Credit:NASA」

これは、観測衛星の前を月が横切った時のモノを捉えたモノで、このとき地球上で皆既日食が起きたというワケではありません。

安定して活動する太陽に感謝を!

10年間の太陽活動を1時間に集約した動画。この動画全編を視聴して言える事は活動期に小さな太陽フレアは起きていますが、全体的に太陽は非常に安定して活動している事がわかります。

これは、生命で育まれる地球にとって非常に重要な事で、落ち着いた太陽活動によって安全で安定したエネルギーが供給されている事を意味します。

宇宙には太陽のような恒星が無数に存在していますが、その多くは活動にムラがあり安定したエネルギー供給には程遠い状態にあり、むしろ太陽のように静かな活動をしている恒星は珍しい部類に入ると考えられており、もし太陽が激しく活動していたならば、おそらく地球に住む生命は無事では済まないでしょう。

つまり、今の状態の太陽活動は生命にとっては非常にありがたい事でありますが、この状態がずっと続くとは限らないかも知れず、もしかしたらそう遠くない未来に太陽が牙を剥いて来る可能性があるかも知れません。