休む事なく激しくエネルギーを放出する太陽。

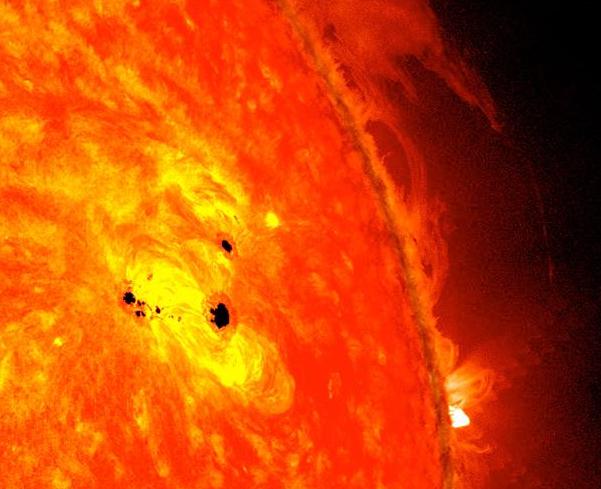

そんな激しい太陽なんてとても肉眼で直視することは出来ませんが、特殊なレンズを通して観測すると太陽表面に黒い斑点を確認することが出来ます。

これを太陽黒点と呼びますが、何故このような黒点が表面に出てくるのでしょうか?

また、黒点は時期によって増えたり減ったり変動しますが、太陽の恵みを受ける地球としては、黒点の増減でどのような影響が出て来るのでしょうか?

黒点については、小中学校の理科の授業でも習ったとは思いますが、改めて解説したいと思います。

太陽表面の黒い斑点「黒点」の正体

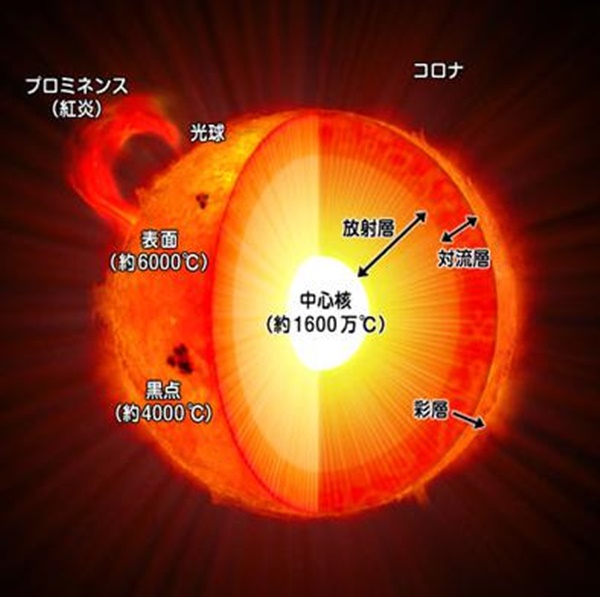

太陽の表面(光球)は、超高温のガスで激しく対流しており表面を覆うガスの温度は約6,000度。そして気になる斑点・黒点の温度は、周りよりも2,000度ほど低い約4,000度です。つまり、黒点は周りより少し温度が低いため見た目上は黒く見えるのです。

「Image Credit:NASA/SDO/AIA/HMI/Goddard Space Flight Center」

ですが何故、周りより温度の低い部分が発生するのでしょうか?

太陽黒点の事は知っていたとしても、黒点が発生する原因については意外と知らない人が多いようです。

太陽黒点が出来る原因・・・それは。

太陽表面の内部には、さらに激しく超高温のガスが対流する対流層が存在し、そこには強力な磁場も存在します。

通常この磁場は内部で対流しているのですが、太陽活動が活発化すると磁場が表面に押し出されてしまいます。

この磁場の出口が黒点であり、ここから発生する強い磁力線の影響で表面のガスの対流が妨げられるため、少し温度が低くなり黒い斑点となって見えると考えられています。

「Image Credit::太陽系図鑑」

黒点の発生周期と寿命

黒点は表面の対流と太陽の自転のため、ずっと同じ場所に留まらず移動をしています。そんな黒点の寿命は2~3週間程度で、黒点が多いほど太陽の活動が活発ということになります。

そして、太陽活動が活発化する周期も9~11年と言われ、黒点の発生確率もそれに合わせ増減が繰り返されます。

黒点の増減が地球に及ぼす影響

太陽黒点の増減は、太陽の健康状態のバロメーターとも言われています。黒点が増えることで地球に及ぼす影響

黒点が最も増える太陽活動の極大期になると、一番わかりやすいのがオーロラの発生率の増大。オーロラは北欧やアラスカ、カナダなど緯度の高い地方で観測出来き発生率も多くなり、太陽が活発になることで起きる太陽表面の爆発(太陽フレア)が主な原因になって強烈な磁気嵐を起こすことで、地球の磁場にも強く影響を与えた結果、オーロラとなって極地方の夜空を美しく彩るのですが、黒点が最も多くなる極大期になるとオーロラが発生する緯度も下がり、時には日本の北海道などでも観測出来ることがあります。

また、極大期の磁気嵐の影響で地球の電磁場を狂わせ、電子機器に影響を与えたり大規模な停電を起こす可能性もあります。

黒点が減少することで地球に及ぼす影響

黒点が減ることは太陽活動も大人しくなることを意味します。これにより地球に及ぼす影響は地球の寒冷化。基本的には大きな寒冷化とはなりませんが、過去にはヨーロッパ各地で異常な寒さを記録し、各地で川が凍結したりして農作物などにも深刻な打撃を与え、飢饉や伝染病が流行したとも言われています。

気になる黒点減少による影響の予測

イギリス王立天文学会の指摘によると、2030年代に太陽活動が半減し地球が異常な寒冷化に襲われてしまう可能性があるとの事。いわゆる”ミニ氷河期”のような状態になり、世界各地で深刻な冷害になり、この状況は過去にもあり1900年頃北半球が大きな冷害となり、普段は凍らないロンドンのテムズ川が凍結していまった記録があるとか!?

果たしてこの予測が当たるかどうかはわかりませんが、確実に活動周期に波がある太陽。

その状態をわかりやすく見せてくれているのが太陽の黒い斑点「黒点」です。