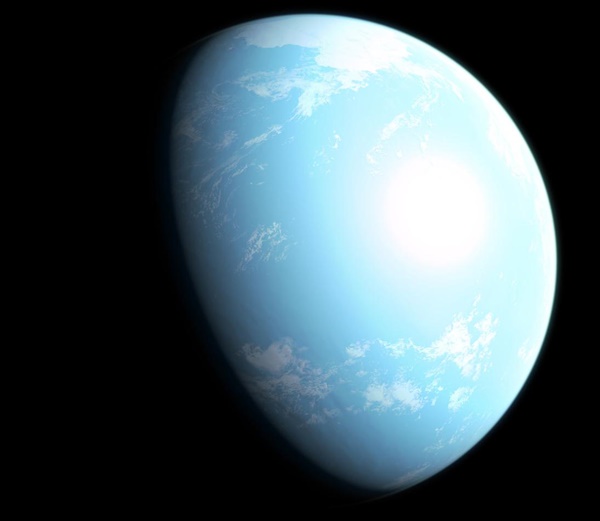

「人類史上初となる生命を宿せる可能性がある惑星。」として発表れた太陽系外惑星。

それは、2018年に打ち上げられた系外探査衛星「TESS」によってその情報がもたらされました。

その系外惑星は地球より直径も質量も大きい岩石惑星で、いわゆるスーパーアースと呼ばれる惑星であり、発表によると、これまで発見された生命がいる可能性がある惑星の中で一番その確率が高いとの事です。

またも赤色矮星で見つかった生命の可能性がある惑星

現在は運用を終了した「ケプラー宇宙望遠鏡」によって、数々の太陽系外惑星が発見されその都度話題となって来ました。そんな中、ケプラー宇宙望遠鏡の後継機として開発され運用が始まったトランジット系外惑星探索衛星「TESS」によって系外惑星探査は新たなステージへ進もうとしています

そして、今回発表された系外惑星の新たな情報。

地球から約31光年離れたグリーゼ357という赤色矮星を公転する惑星のひとつに、大きな期待が寄せられる事となっています。

それが「グリーゼ357d」。

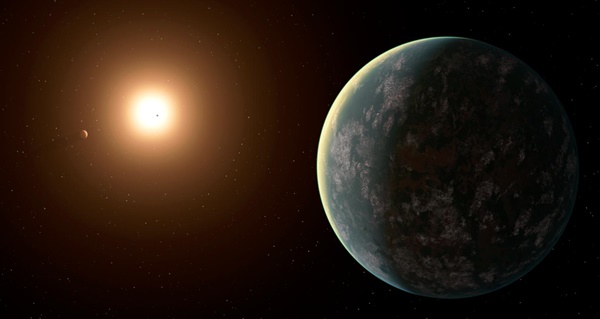

この惑星は、表面に水が液体で存在出来るほど良い公転領域(ハビタブルゾーン)に位置しており、太陽であるグリーゼ357を55.7日で公転しているそうです。

「Image Credit:Jack Madden/Cornell University」

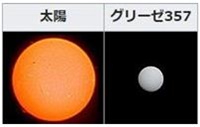

ちなみに、赤色矮星・グリーゼ357は太陽の約3分の1ほどの質量と直径を持っている恒星で、表面温度は太陽が約6,000度なのに対し、グリーゼ357は約3,500度ほどしかない暗い恒星です。

「Image Credit:Wikipedia」

スーパーアース・グリーゼ357d

赤色矮星・グリーゼ357には、現在3つの惑星が確認されており、「グリーゼ357b」と「グリーゼ357c」も岩石惑星ですが比較的太陽に近い位置で公転しており、表面温度が100度以上の”ホットアース”と呼ばれる惑星で生命存在の期待は持てそうもありません一方、3つの惑星の中で一番外側を公転する「グリーゼ357d」は、ハビタブルゾーンに位置してはいますが、太陽系に置き換えると火星のような公転領域にあり表面温度はマイナス50度と推測。

これでは、”水が液体で存在出来る”条件には当てはまらないと思いますが、もし「グリーゼ357d」に十分な大気が存在すれば、温室効果で温暖な環境が期待できると言います。

なお、「グリーゼ357d」の質量は地球の約6倍ですが、大きさは地球の2倍程と、いわゆる”スーパーアース”に分類される惑星です。

エネルギー量が火星でもグリーゼ357dに生命が期待される理由

「グリーゼ357d」はハビタブルゾーンに位置している事はわかっていますが、その公転位置はハビタブルゾーンの外側にあり、太陽系でいうところの火星に似た位置関係にあるといい、そのため太陽から受けるエネルギー量も火星とほぼ同等ではないか?と考えられています。となれば、火星と同様にグリーゼ357dは生命存在の期待度は低いのでは?と考える事もできますが、そこはグリーゼ357dが火星とは違いスーパーアースである事に大きな意味があり、火星の場合、大きさは地球の半分程で質量に至っては10分の1程度しかありません。

これにより火星の重力は低くなってしまい、質量が小さい事で磁場も発生せず薄い大気になってしまい、表面温度も下がり生命が居住するには過酷な環境となってしまっています。

一方、スーパーアースであるグリーゼ357dは大きさも質量も十分にあり、惑星に磁場や大気を留めるには適していると考えられ、水も凍り付くことなく液体を維持できる可能性があるとされています。

「Image Credit:グリーゼ357dの想像図(NASA’s Goddard Space Flight Center/Chris Smithより)」

何故「人類史上初の生命を宿せる可能性がある惑星」と言えるのか?

これまで生命存在の期待が持てる系外惑星はいくつも発見されています。しかし、どれも未だその確証はなく生命探査自体困難を極める状態にあります。

その理由で最も大きな問題となっているのが、地球からの観測では見えにくい事。

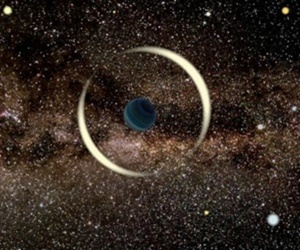

そんな中、現在、系外惑星探査で最も有効とされているのが、惑星が恒星の前を横切るときの光の強弱で観測するトランジット法です。

「Image Credit:トランジット法のイメージ(Wikipediaより)」

このトランジット法による観測が最大限に活かせるのが、観測対象が地球の近くにあり対象物(星)も大きく見える事で、この利点で考えると地球からグリーゼ357までは約31光年と比較的近い位置にあり、グリーゼ357の大きさも太陽の3分の1ほどと赤色矮星にしては比較的大きなサイズだと考えられています。

さらに、観測対象となる惑星・グリーゼ357dが大きな岩石惑星のスーパーアースであれば、期待度が一気に上がり観測がしやすいという理由となります。

このような好条件で観測できる惑星はほとんどなく、公転周期が55.7日である事からも、少なくとも55日に1回は恒星の前を惑星・グリーゼ357dが横切るワケで、比較的早い段階で詳しい調査が出来る期待もあります。

だからこそグリーゼ357dは、天文学者たちがこぞって観測する人気の天体となり近い将来その答えが見つかるかも知れません。

あまり過度な期待を持たない事も?

惑星・グリーゼ357dの太陽は赤色矮星です。赤色矮星の多くは活動が活発で、時々大規模な太陽フレアを起こす事でも知られています。

調べたところ、赤色矮星のグリーゼ357が活発な活動をする変光星であるかどうかはわかりませんでしたが、もしグリーゼ357が大規模なフレアを起こす恒星であれば、太陽に近い距離を公転する惑星・グリーゼ357dには生命活動に大きな影響を及ぼす危険があります。

また、太陽に近い事による惑星と恒星の互いの重力で、自転と公転の同期現象”潮汐ロック”が起こってしまう可能性があり、もし潮汐ロックになった場合、惑星・グリーゼ357dは常に同じ面を太陽に向けてしまう状態になっている可能性もあります。

つまり、常に同じ面を太陽に向けていれば、その面は永久に昼で灼熱環境になり、反対側は永久に夜の超極寒環境となってしまい生命の居住には非常に過酷な環境になってしまうでしょう。

このようなネガティブな条件についても近いうちに明らかにされる事でしょう。