もしかしたら、太陽系第9惑星は冥王星だと思っている人がまだいるかも知れません。

確かに以前は冥王星が9番目の惑星として認知されており、小学校の理科の授業で習った記憶があるでしょう。

ですが残念ながら冥王星は惑星から外され準惑星に格下げされ、それにより太陽系の惑星は1つ減り、今太陽系の惑星は全部で8つしかありません。

ところが、数年前から冥王星に代わる9番目の惑星存在の可能性が指摘されており、科学者たちはその惑星を見つけるべく探索していますが、現時点では可能性はあるものの発見には至っておらず、存在自体に大きな疑問が出て来ているのが現状です。

そんな中、一部の専門機関が「1年以内に発見(検出)を目指す!?」という観測計画を発表しています。

しかもその観測方法は視点を変えた意外な方法だというのです。

2006年から空席になっている第9惑星の座

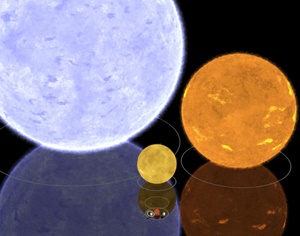

冥王星が発見されたのは1930年。それ以降、この天体は太陽系第9番目の惑星として数えられて来ました。しかし、冥王星は非常に小さな天体で、その大きさは地球の衛星である月よりも小さく、さらには近年の観測技術の進歩で冥王星クラスの天体が次々と発見されるようになり、冥王星が惑星の座に留まる事が難しくなって来ました。

「Image Credit:Wikipedia」

そしてついに、2006年に行われた国際天文学連合総会で冥王星は惑星の条件に当てはまらないとされ、惑星の1つ下のランクである準惑星に格下げになってしまいます。

ちなみに、国際天文学連合が定めた”惑星の条件”のおおまかな定義は以下のとおり。

- 太陽の周りを回っている天体である事。

- 球体を維持できるほどの大きさと質量があり、且つ十分な重力がある事。

- その天体がある領域(軌道内)では群を抜いて大きい事。

何故、第9惑星は存在する可能性があるのか?その根拠とは

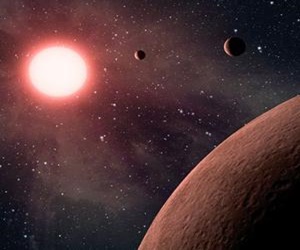

冥王星が惑星で無くなっても、多くの科学者たちは「太陽系には他にも惑星があるハズ!?」と考えています。そんな中、冥王星軌道の外側にあるエッジワース・カイパーベルト内の小惑星を観測していたところ、奇妙な軌道を持つ小天体が複数発見されました。

それは、何か大きな重力を持つ天体に影響されたかのような片寄った軌道を持つ天体たちで、これらの軌道要素を計算すると少なくとも地球の質量の10倍はある何かの作用で、このような軌道が生まれていると導き出されました。

この事は何かが第9惑星の存在を示しており「太陽系の深部に謎の巨大天体が存在する!?」と考えられるようになったのです。

巨大?でも発見が超困難な第9惑星

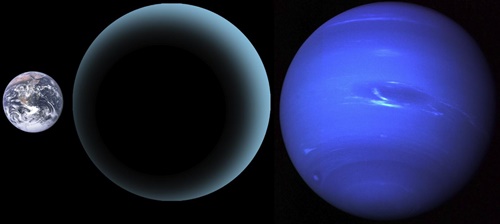

今回、存在が示唆される謎の天体の質量は地球の10倍以上あるとみられ

「Image Credit:地球(左)第9惑星(中央)海王星(右)(Wikipediaより)」

推測による太陽からの距離は200~1,200AU。(太陽から地球までの距離が1AU(約1億5,000万キロ))で、太陽を1周する公転周期は1万~2万年というとてつもなく遠く離れた場所にあるとされる仮想第9惑星。

また、太陽のような自ら光を放つ恒星とは違い、熱源を持たない惑星は太陽の光を反射するだけで太陽から遠く離れているとその反射率も極めて低いでしょう。

このように第9惑星の発見を目指す観測者たちにとっては超過酷な条件であり、その発見の難しさを例えるなら、直径数ミリ程度の大きさしかない1粒のBB弾を30キロ先から望遠鏡で探し出すようなモノだとされています。

そんな発見には、超難易度の高いと思われる第9惑星なため、悲観的な一部の考えでは、先端の観測技術を使ったとしても発見まで1,000年はかかるだろうと言われています。

第9惑星はブラックホール?1年以内に発見の可能性も

第9惑星の発見を目指して観測を始めてから数年。まだその発見には至っていません。そんな観測の難しさからか?突拍子もない説が浮上。

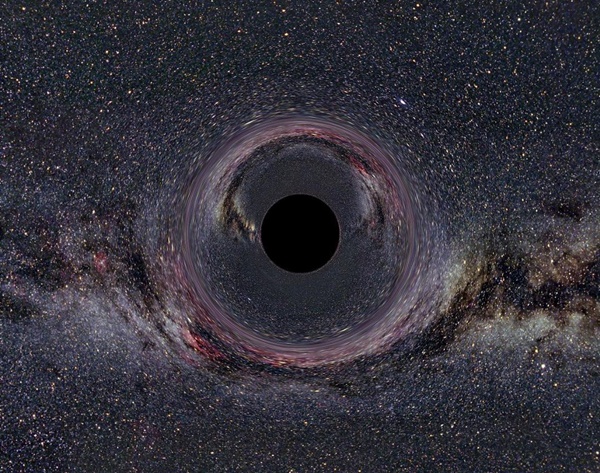

それは何と!第9惑星は惑星ではなく原始ブラックホールなのでは?という説なのです。

原始ブラックホールとは宇宙創成初期に生成されたとされる非常に小さなブラックホールで、理論上では1億分の1キロという質量のブラックホールも存在している可能性があると言われており、地球質量の10倍のブラックホールならボウリング玉ほどの極小になるらしいのです。

「Image Credit:事象の地平面(画像の黒い部分)がボウリング玉大の大きさの極小ブラックホール(NASA / Alain Riazueloより)」

このような第9惑星を原始ブラックホールだと想定して観測しようとしているのがハーバード大学の研究チーム。

彼らは1年以内に原始ブラックホールの第9惑星を検出し、もし検出出来なければ第9惑星存在も除外できる可能性があると発表しています。

最新鋭望遠鏡が第9惑星発見のカギ?!

ハーバード大学の研究チームが、1年以内に第9惑星発見を目指すのにはもちろん根拠があります。それを可能にするのが、現在建設が進められている(2020年現在)、チリのパチョン山にあるルービン天文台の大型シノプティック・サーベイ望遠鏡 (Large Synoptic Survey Telescope: LSST) です。

「Image Credit:建設中のルービン天文台(en.Wikipedia)」

LSSTの特徴は、わずか3日間で天空全域を観測する事が可能な事で、つまり、天空をくまなく調査する事によって第9惑星が放つであろう僅かな光でもキャッチできるというのです。

また、仮に第9惑星が原始ブラックホールだったとしたなら、放つ光(降着フレア)はブラックホール自体を纏っている可能性があるため検出が可能。

ちなみにLSSTが完成するのは2023年。

それから観測を開始するとしても、少なくとも2020年代半ばには第9惑星の正体が判明する事になります。

とにかく、第9惑星が本当に惑星だったとしても新発見。ブラックホールだったと新発見になります。

期待のかかるところではありますが、どちらも存在しないという結論も捨て切れませんが、果たして!?