太陽系第5番惑星「木星」。

木星は太陽系の惑星の中で最も巨大で、天文に詳しくない人でも「木星」という名前とこの惑星の特徴である縞模様は知っていると思います。

そんな誰もが知っている?!木星ですが、実は本格的で詳細な探査はこれまであまり行われて来ませんでした。

そこで今回は、2016年に木星の極軌道に投入され詳細な探査を行っている「木星探査機ジュノー」の調査データから様々な木星の謎に迫ります。

木星探査機ジュノーの探査目的

本格的な木星探査のために2011年にNASAが打ち上げた「木星探査機ジュノー」は、2016年7月に地球から約6億キロ離れた木星に到達し極軌道への投入に成功しました。実はこの探査機ジュノーですが、これまでになく木星に接近しており、軌道投入される最接近高度は木星表面の雲上空5,000キロと、非常に低い高度に投入され本格的な木星表面の調査を行っています。

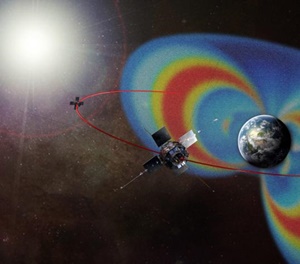

ジュノーの主な探査目的は、木星の詳細な大気(組成、重力場、磁場)を調べる事にあります。また、極付近の磁気圏や重力場、さらには木星の極地方に発生する巨大なオローラのメカニズム調査もミッションに含まれています。

ジュノーの難しい探査ミッション

前記もしましたが、ジュノーが軌道投入されるのは木星極軌道の上空5,000キロ。上空5,000キロと聞くと、それほど低いとは思えないかも知れません。しかし、そこは巨大惑星・木星です。金星や火星など小型岩石惑星への軌道投入とは難易度が圧倒的に違い、強大な重力を持つガス惑星の木星だと、この高度は非常に危険な高度になるとの事で、木星の極軌道上には高エネルギーで密度の高い荷電粒子の放射線帯領域があり、ジュノーはここに突入し周回軌道を取りながら探査を行っています。

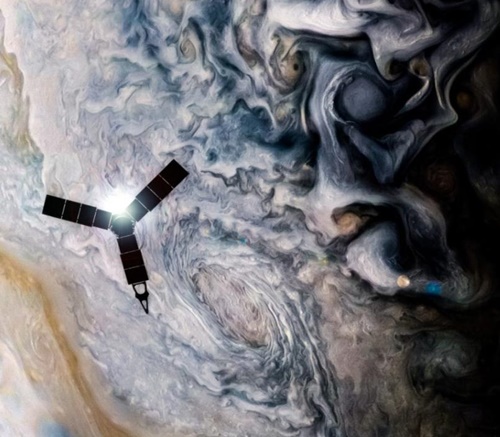

「Image Credit:木星近点通過を通過する探査機ジュノーの想像図(NASA/JPL -Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill)」

つまり、ジュノーが木星の放射線帯の影響を受け観測計器が正常に稼働するかも知れない軌道に突入し、もし計器が壊れればミッションは失敗ということになります。

また、軌道投入されたのが極軌道なだけに、木星の強大な重力に取り込まれ落下する危険性もあるかも知れません。

ジュノーの探査で得られるデータ

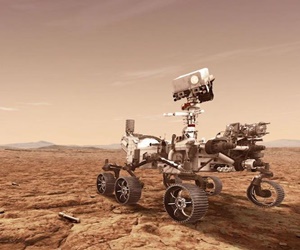

木星上空5,000キロという極軌道は、まさに木星の大気をかすめるように周回するジュノーですが、このような低い軌道を周回するにはもちろん理由があり、それは厚い雲(ガス)に覆われた木星の内部を覗く事がジュノーに与えられたミッションで、これで詳しいデータが得られれば木星の謎の構造が明らかになるかも知れません。

「Image Credit:探査機ジュノーが撮影した木星の渦巻く大気(NASA/JPL)」

また、木星は「ミニ太陽」とも呼ばれ、その構造は太陽と同様だと考えられており主に水素とヘリウムの元素で構成され、他に炭素や窒素などの重元素も豊富に存在すると考えられています。

さらに、ジュノーが調査するのは、木星の内部を調べることによって太陽系が誕生した成り立ちや、太陽系の惑星たちがどうやって出来たのかも調べられるという、木星には太陽系の起源の謎が眠っているのでは?と期待され、軌道投入後、約1年間木星を周回し探査を行い、探査終了後は木星の大気に突入させて役目を終えるとの事です。

※ 追記:木星探査機ジュノーは2018年2月に探査を終了する予定でしたが、NASAは2025年頃までジュノーの運用期間延長すると発表しています。

ジュノーから見た木星はどう見える

木星の大気すれすれの軌道を飛ぶ「木星探査機ジュノー」。

「Image Credit:木星の極軌道を周回しながら撮影した木星の様子(NASA/JPL)」

この探査機にも、もちろん高画質カメラが搭載(JunoCam)されており、軌道投入に成功すれば荒々しくも恐ろしい表情をみせる木星の大気の様子を間近で撮影してくれるハズです。