大胆な方法による小惑星の地下サンプルの採取に成功で、日本のみならず世界で盛り上がりをみせているJAXAの「はやぶさ計画」。

JAXAは、この成功を機に次の宇宙探査計画へ舵を切っています。

それが、2020年代に実施計画されている『火星衛星探査計画(MMX)』というサンプル採取ミッション。今回は、この計画についていくつか調べてみました。

火星衛星探査計画(MMX)とは?

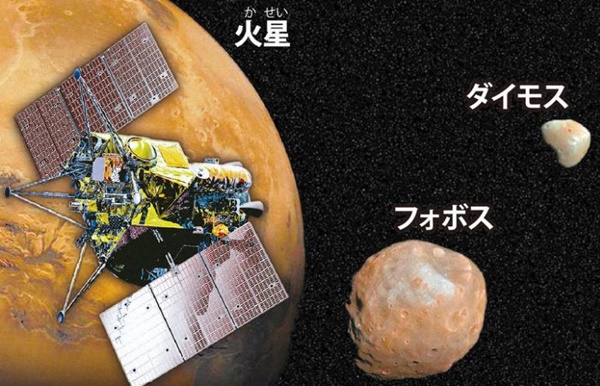

日本のJAXA(宇宙航空研究開発機構)が今後実施しようしている「火星衛星探査計画」は、まさに名前になっているとおり火星の衛星に対する探査計画の事です。火星にはフォボスとダイモスという2つの衛星があり、計画ではこの2つの衛星の内、フォボスに探査機を着陸させ地表のサンプルを採取するとの事で、さらには、ダイモスにも接近(フライバイ)をし観測を行った上で、サンプルを積んだ探査機を地球に帰還させるという計画のようです。

「Image Credit:火星の衛星フォボスとダイモス(Wikipediaより)」

計画では2024年に探査機を種子島宇宙センターから打ち上げ、約1年で火星圏に到着しミッションを実行し、約3年間にも及ぶ調査を行ったのち火星圏を離脱。さらに1年かけて地球に帰還する予定だと言います。

探査予定の火星の衛星とは?

火星の衛星は地球の衛星・月とは違って大きな球状の天体ではなく、非常に小さくカタチもゴツゴツしており、言わば火星を周回する小天体のようなモノ。しかし、その起源は明確になっておらず、火星が様々な小天体が密集する小惑星帯(アステロイドベルト)に近い事から、元々は小惑星帯に属する小惑星が火星の重力に取り込まれたことで、そのまま火星を周回する衛星になったのでは?という「捕獲小惑星説」と、火星に巨大な天体が衝突しその破片が火星軌道に散らばり、その後、破片が再集積して衛星が誕生したのではないか?の「巨大天体衝突説」に分かれています。

そんな謎の起源を持つ火星の衛星がフォボスとダイモスです。

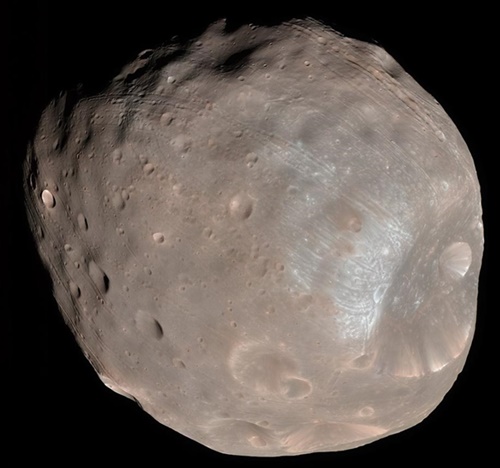

火星の第一衛星・フォボス

フォボスは、火星上空約6,000~9,000キロという非常に低軌道で周回する衛星で、直径は約13キロの楕円形に近いカタチをしています。

「Image Credit:Wikipedia」

さらにフォボスは火星にあまりにも近い軌道のため、少しずつ火星の重力に引かれ落下しつつあり、そのため、数千万年~1億年以内には火星との潮汐力でロッシュ限界に達しバラバラに破壊される運命にあると考えられています。

火星の第二衛星・ダイモス

衛星にしてはフォボスはだいぶ小さいですが、もっと小さいのがダイモス。ダイモスの直径は約8キロとこちらも楕円形に近い形状を持っています

「Image Credit:Wikipedia」

ダイモスは火星から約2万4,000キロの位置を周回しており、フォボスとは逆に火星から少しずつ離れていっている事で、いずれは火星の周回軌道を離れ衛星ではなく小惑星になってしまうと考えられています。

何故、火星の衛星を探査するのか?

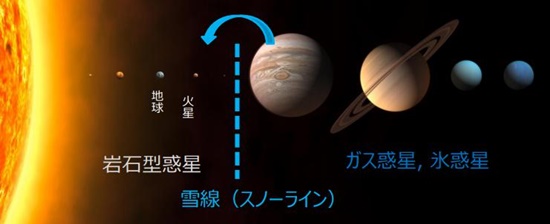

火星の衛星は他の惑星の衛星と比べたら非常に小さく、あまり特徴もない小天体のように思えます。しかし、もしフォボスやダイモスが火星の重力で小惑星が捕獲されて衛星となったモノであれば、太陽系において水やメタン、アンモニア等の水素化合物が凍結して固体として存在する雪線(スノー・ライン)の境界線が火星の外側の軌道に位置する事から、生命で溢れる惑星・地球に”命の源”となる水を運んでくれたのはスノー・ラインの外からやって来た小惑星に起源があるかも知れないと予想から、この衛星を調査する価値があると言います。

「Image Credit:The International Astronomical Union/Martin Kornmesser」

また仮にそうでなかったとしても、衛星が火星の起源が眠っているタイムカプセルである事も期待されており、過去の火星に何があったのか?等の鍵を握る天体であるとも期待されています。

さらにこの探査により、これまで明確にされていなかったフォボスとダイモスの起源は、「捕獲小惑星説」と「巨大天体衝突説」のどちらが正しいか?それとも他に起源があるのか?等についても明らかする目的もあると言います。

国際協力のもとで行われる火星衛星探査計画(MMX)

火星衛星探査計画は日本のJAXAが独自に行うモノではなく、JAXA主導のもと、アメリカのNASAやヨーロッパ宇宙機関 (ESA) 等も参加する国際協力ミッションになります。JAXAはご存知のとおり「はやぶさ計画」によるサンプル・リターンに成功しており、NASAやESA等も数々の宇宙探査ミッションを行っている事から、それぞれの機関が持つノウハウや技術を活かしてこの計画に結びつけるための万全な体制を取っています。

つまり、非常に高度な技術が必要になり、失敗のリスクも大きいサンプル・リターン・ミッション。

これをより確実に行うためには、それぞれの機関が持つ得意分野を活かす事と同時に、NASAやESA等が火星で調査したい事も出来るというメリットもあるため、国際協力ミッションは非常に有効とも言えます。

なお、詳しい火星衛星探査計画(MMX)のは公式サイトで知る事が出来ます。

《公式サイト↓↓》

火星の衛星でのサンプル採取。

もちろん「はやぶさ計画」で得た技術を流用すると言われていますが、サンプリング方法はまた違った方法で行う予定で、より確実に効率良く多くのサンプルを採取できるように、マニュピレータ(ロボットアーム)を用いた採取方法も検討しているとの事。

このようなサンプル採取で、数十億年の長い期間に火星の衛星に堆積されたであろう火星の情報を得る事が出来る事を期待し、もう間もなくミッションがスタートします。