太陽系には、数多くの小惑星が存在する事は誰もがご存じの事と思います。

そんな小惑星ですが発見され、その軌道が判明してる天体は現時点で40万個を超えており、そのうちで、正式に小惑星として認められた天体については小惑星番号が附番され、その中でも記念すべき小惑星番号1番が準惑星でもある「ケレス」です。

ここでは「ケレス」っていったいどんな天体なのか?また、小惑星番号が若い天体についても簡単に触れてみたいと思います。

小惑星番号とは?

「ケレス」についてお話する前に、まずは小惑星番号って何なのでしょうか?その基準について簡単に解説すると。

小惑星番号は、国際天文学連合 (IAU)配下のスミソニアン天体物理観測所 (SAO) が運営する、小惑星センターに正式登録された天体に与えられる登録番号の事で、18世紀から発見された小惑星が正式に認められ附番されています。

では、小惑星センターに正式に認めらる小惑星とはどんなものなのでしょうか?

その基準は、人類が発見した太陽系に存在する軌道が明確になっている小天体の事を指し、一般的にイメージする岩石を主成分とする小惑星だけでなく、彗星やかつて彗星だった小惑星遷移天体、小惑星としは大きい準惑星なども該当し、なお、発見時期などが浅く軌道要素が確定されていない天体については「2017AG13」といった仮符号が与えられます。

ちなみに、以前は惑星に分類されていた冥王星も2006年から準惑星となり、同時に小惑星番号(134,340)が附番されています。

「Image Credit:小惑星番号「134,340」の冥王星(Wikipediaより)」

小惑星番号1番「ケレス」

実は、小惑星番号が附番されるきっかけとなった天体が小惑星番号1番の準惑星・ケレスで、この天体は1801年、イタリアの天文学者ジュゼッペ・ピアッツィによって発見されています。

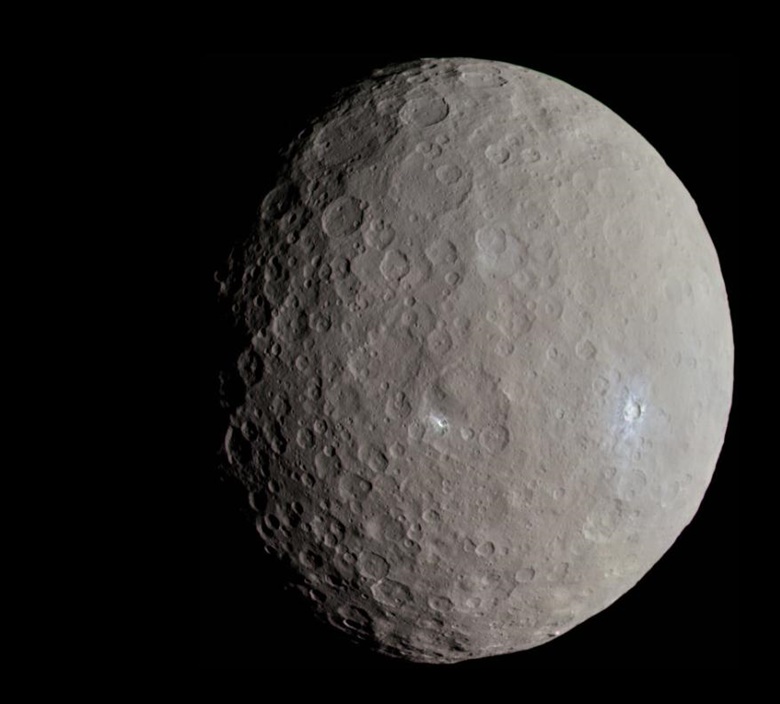

「Image Credit:準惑星ケレス(Wikipediaより)」

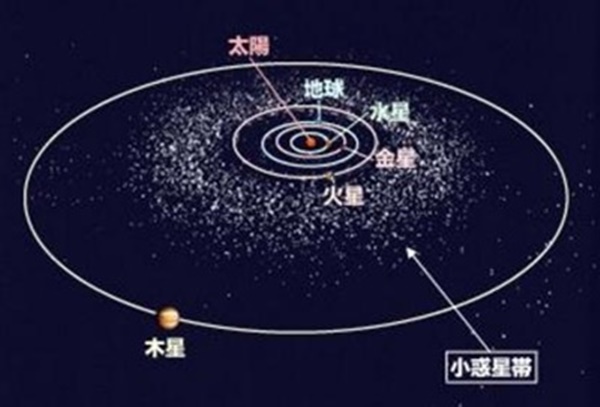

ケレスは火星と木星軌道の間に分布する小惑星帯(アステロイドベルト)の中にあり、その中でも最大なのが準惑星・ケレス(直径約950キロ)です。

「Image Credit:小惑星帯の分布図(JAXA宇宙情報センターより)」

ケレスには、2007年にNASAが打ち上げた探査機ドーン(Dawn)が探査を行っており細部における調査が行われ、ケレスの不思議な実態も判明し話題を呼びました。

◆参考動画:「探査機ドーン(Dawn)の紹介動画」

ケレスは氷の天体?

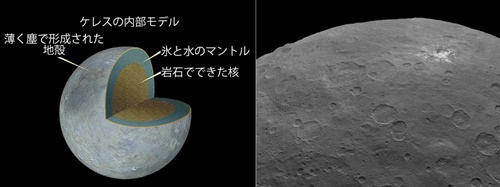

一見、クレーターに覆われた岩石の天体に見えるケレスですが、探査機ドーンが詳しく調査したところ、内部は氷と水で覆われその一部が地表に浮き出ている様子が見られ、最近の研究でその正体は塩水が結晶化したものではないか?との推測があります。

「Image Credit:ケレスの構造(左)と地下から表出した塩水のが結晶?(Wikipediaより)」

さらにケレスには、太陽光で暖められた水蒸気と思われる微量の大気も存在する事が判明しています。

ケレスに有機物?

探査機の調査で新たに発見された事。ケレスには、生命誕生には絶対欠かせない材料である有機物が見つかりそれはアンモニアではないか?との憶測が出ており、ケレスには生命が必要とする水と有機物という物質が揃っており、もしこの天体がもっと大きな重力を持ち厚い大気を保有できるチカラのあったならば、生命が誕生する環境が創られていた可能性があることも示唆しています。

小惑星番号2~5番までの小惑星たち

1801年のケレス以降、1800年代だけでも450個以上の小惑星が発見されておりそのほとんどが小惑星帯に属する天体です。そんな中から、1800年代の早い段階で見つかった小惑星番号2~5番を簡単にご紹介します。

- 小惑星番号2:「パラス」

「Image Credit:Wikipedia」

・位置:小惑星帯

・発見:1802年

・直径(平均):500キロ

・特徴:炭素系の物質を主成分する構造で、非常に大きい軌道傾斜角と離心率を持つ。 - 小惑星番号3:「ジュノー」

「Image Credit:Wikipedia」

・位置:小惑星帯

・発見:1804年

・直径(平均):234キロ

・特徴:小惑星帯でゃ10番目に大きい小惑星(準惑星除く)であり、質量は小惑星帯全体の1%を占めている。 - 小惑星番号4:「ベスタ」

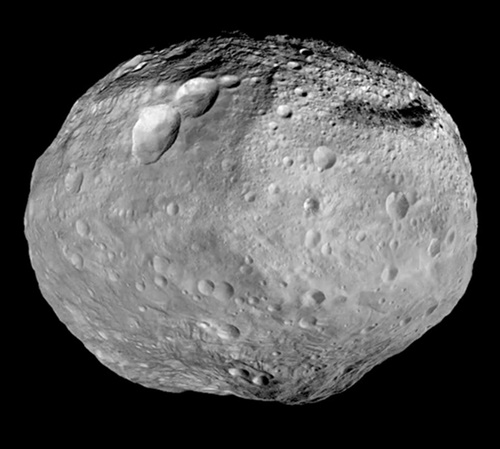

「Image Credit:Wikipedia」

・位置:小惑星帯

・発見:1807年

・直径(平均):490キロ

・特徴:2011年にケレス探査の前にNASAの探査機ドーンが接近。鉱物質のカンラン石からなるマントルを持つ。 - 小惑星番号5:「アストラエア」

・位置:小惑星帯

・発見:1845年

・直径(平均):120キロ

・特徴:珪酸マグネシウムや、珪酸鉄を含んだニッケル鉄で構成されていると考えられる。

参考:日本の探査機「はやぶさ」が探査した小惑星

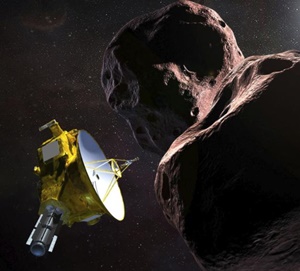

ここでは小惑星番号が附番された小惑星たちを紹介していますが、他にも日本が積極的に探査を行っている小惑星があります。それが、JAXAの「はやぶさ計画」で調査した小惑星で、それが誰もが思い浮かぶほど有名になった探査機「はやぶさ」ではないでしょうか?

「はやぶさ」には、ご存じのとおり初代と二代目があり、それぞれ別の小惑星の探査をしています。

まず、初代「はやぶさ」が探査に向かい、そしてサンプルを地球に持ち帰ったのが小惑星・イトカワ(小惑星番号:25143)です。

「Image Credit:小惑星イトカワに向かう初代「はやぶさ」(JAXAより)」

イトカワは小惑星帯に属す天体ではなく、地球に近い軌道を有するアポロ群群に属した地球近傍小惑星です。

イトカワをはじめアポロ群に属する小惑星は、地球に接近する軌道を持つためその軌道によっては潜在的脅威を持つ小惑星としても危険視されています。

そんなイトカワは平均半径が約160メートル、長径500メートルしかない小天体で、現時点では地球に脅威を与えることはないとされています。

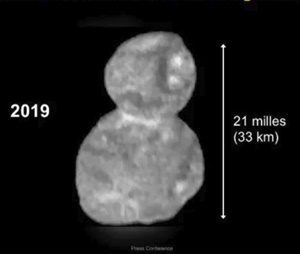

次に二代目の「はやぶさ2」が探査する小惑星はリュウグウ(小惑星番号:162173)。

「Image Credit:小惑星リュウグウに向かう二代目「はやぶさ2」(JAXAより)」

「リュウグウ」もまた地球近傍小惑星ですが、初代が探査したイトカワは、当時の日本の技術で「探査機が行きやすい小惑星」だったの対し、リュウグウには水を含む岩石が存在する可能性があり、この小惑星を探査し、サンプルを地球に持ち帰ることにより、太陽系の惑星の起源、そして地球の起源も詳しい探求が出来る期待があります。

奇跡的な成功を収めた初代「はやぶさ」ですが、実はイトカワの探査は、「リュウグウ」を探査するための予行練習とも言うべきミッションだったとされており、本命はあくまでも初代のデータを網羅し、技術を高めた二代目にあると言われています。