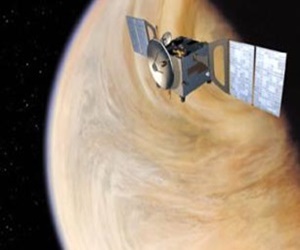

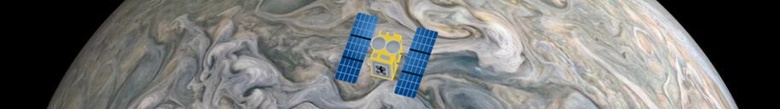

2016年、アメリカ航空宇宙局(NASA)の無人探査機「ジュノー」が、木星の極軌道に無事に投入され話題となっています。

「ジュノー」はこれまで知られて来なかった木星型惑星の内部構造を詳しく調べるために、木星軌道を周回しながら探査を行っています。

これまでにない高性能な探査機器を備えているという「ジュノー」ですが、探査する太陽系最大の惑星・木星はどんな素顔を持っているのでしょうか?

現時点で判明している限りでの、木星の実態について調べてみました。

太陽系最大の惑星・木星ってどんな天体?

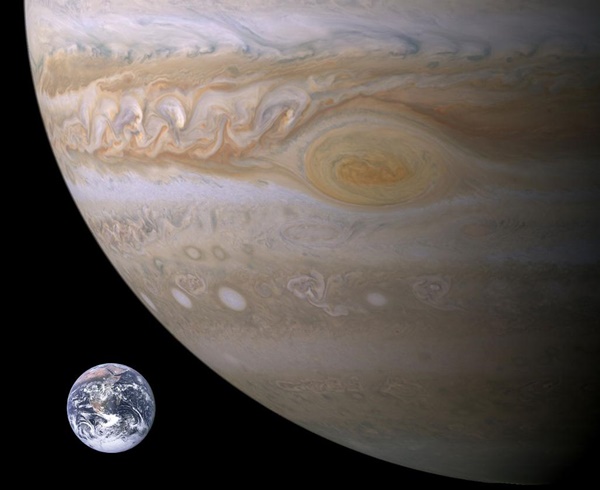

木星は、地球の外側の軌道を公転する太陽系第5番目の惑星で、その大きさは太陽系最大で地球の約11倍もある巨大な惑星です。ちなみに木星の大きさを具体的な例で表すと、地球をピンポン玉くらいの大きさに見立てた場合、木星の大きさは大体、バスケットボールくらいの大きさになると言います。

「Image Credit:Wikipedia」

とにかく、地球に比べると比較にならないくらい巨大な惑星。それが木星です。

なお、木星の大きさは地球の約11倍ですが、質量に至っては約320倍もあり、地球とは違い陸地や海の存在しない水素とヘリウムを主成分とする、言わばガスで構成されたガス惑星です。

他、木星の基本データは以下のとおりです。

- 太陽からの距離(平均):約780,000万キロ

- 表面重力(対地球比):約2.5倍

- 公転周期:11.862年

- 自転周期:9.9時間

- 表面温度:マイナス140度以下

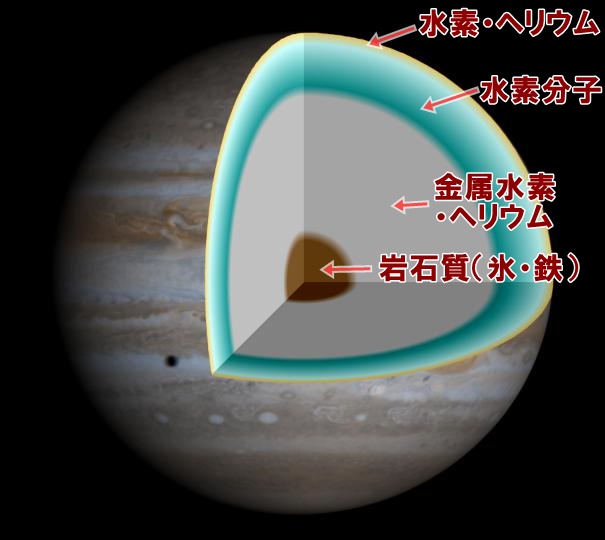

木星の内部構造とは

木星探査機「ジュノー」の今後の活躍により、木星の内部構造の詳細が明らかになってくると思いますが、現時点で考えられているその構造は基本的に太陽と似ているとのではないか?とされています。

「Image Credit:Wikipedia」

木星表面近くは主に水素が占め、他ヘリウムが全体の1割ほどで微量のメタン、水、アンモニア等で構成されていると考えられています。

内部に行くとさらに密度が増し、圧縮された金属水素やヘリウムなど、さらに中心部(核)の部分には岩石や氷、鉄などの金属が集まっていると考えられています。

巨大な惑星という事もあり、地球からも肉眼で観測出来る事から古くから知られている木星ですが、その調査はまだまだで未だ謎に包まれたの未知の惑星です。

この探査機「ジュノー」には、そんな木星の核心に迫る探査が期待されており、今後の探査で様々な新発見が持たされることは間違いないと言われています。

今後期待される木星の謎解明とは?

巨大な惑星・木星は、地球を始め太陽系の惑星の中ではケタ外れの規模を誇っています。例えば、木星の表面模様で有名な大赤斑。

「Image Credit:大赤斑(Wikipediaより)」

これは単なる模様ではなく木星に吹き荒れる巨大嵐で、地球でいうところの台風にあたります。

(※ 地球では低気圧の嵐ですが、木星の大赤斑は高気圧)

地球の台風は1~2週間ほどで消滅しますが、巨大な重力を持つ木星では規模はとてつもなく、大赤斑の大きさは地球の約2倍もあり嵐が吹き続けて約150年も持続しているとの事ですが、現在は縮小傾向にあるといいます。

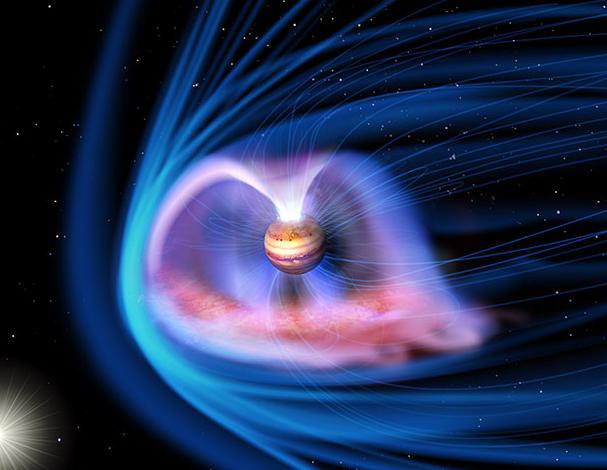

他、磁場は地球の20倍、その磁場の影響で発生するオーロラも巨大な事が判明しています。

「Image Credit:木星のオーロラと磁気圏の想像図(国立天文台 宇宙科学研究所より)」

これらの規模を持つ自然現象がどのようにして発生するのか?そのメカニズムを解明するとともに、木星の組成、重力場などの詳細な探査を行うことになっています。

恒星になり損ねた木星の謎解明

内部構造が太陽と似ている木星。しかし、太陽のような熱核融合反応は起きているワケではありません。木星は、私たちから見たら巨大な惑星ですが、太陽から見たらわずか0.1%程度の質量しかありません。そのため、木星内部で核融合反応が起きるには圧倒的に質量が不足しているのです。

なお、木星の質量があとどれくらいあれば内部で核融合が起きるのでしょうか?

それを試算すると、あと80倍ほど質量があれば、赤色矮星程度の熱量を持った恒星になると考えられます。

つまり、「ジュノー」によって木星の内部構造が解明されれば、太陽(恒星)の謎解明にもつながることも期待されるのです。

このように、木星探査機「ジュノー」には大きな期待が寄せられていますが、ジュノーのミッションは過酷で木星上空約5,000キロまで接近するとともに、木星の強力な放射線を浴びジュノーの観測機器が耐えられるのか?そんな過酷な状況で期待される観測データが地球に送れるのか?心配はありますが、とにかくジュノーの活躍に期待したいものです。