これまで木星のガリレオ衛星を紹介してきましたが、今回はガリレオ衛星の中でも最も木星から離れた軌道を周る4番目の衛星「カリスト」をご紹介します。

カリストは、ガリレオ衛星の中でも探査の重要度が低いと見られていることもあってか、知名度は最も低いといえるかも知れない天体ですが、それでも探査が無視されてきたわけではありません。

そんなカリストですが、資料のあまりない中でどんな星なのか調べてみました。

衛星・カリストの基礎データ

カリストはガリレオ衛星4番目の衛星ですが、木星の衛星の中では8番目の軌道を周る衛星です。15世紀にガリレオ・ガリレイが手作りの望遠鏡で発見出来たくらいの衛星ですから、比較的明るく月より大きい星です。

「Image Credit:gettyimages」

そんな明るい星「カリスト」の基本データはこちら。

- 「直径」4,820.6キロ

- 「木星からの平均距離」1,882.7キロ

- 「公転周期」16.5日

- 「自転周期」公転と同期の16.5日

- 「表面重力」地球の約8分の1

衛星・カリストの特徴

カリストもまたエウロパやガニメデ同様、氷に覆われた極寒の星ですので生命の可能性は皆無と言えるほど低いと思われます。この星の最大の特徴は、星の中止部に鉄など金属の核は存在せず、内部は岩石や金属の混ざった星であるのではと考えられています。

通常、これだけの大きな星ともなると中心部に重い金属が溜まり核(コア)を形成しますが、カリストの場合、このような内部形成はされずただの岩石と金属の混ざった星の上に厚い氷が重なったものになっています。

このような構成の星になった原因は、星の創世期に激しい小天体同士の衝突で生まれた他の星とは違い、カリストの場合、比較的木星から離れていたこともあり重力干渉による小天体同士の激しい衝突があまりなかったため、内部でエネルギーが溜まることなくそのまま固まったため、このような構造になったと考えらています。

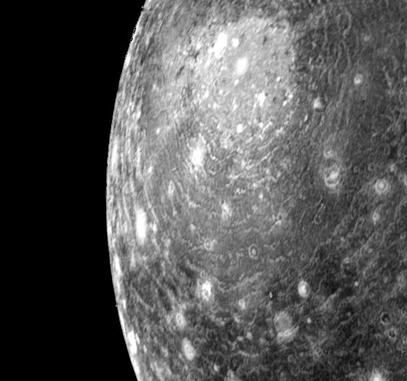

また、カリストの表面には、小天体の衝突で出来た多重リング構造を持つ大クレーターや、木星の巨大な潮汐力で崩壊した彗星などが衝突し、規則的に並んだクレーター群も多数発見されています。

「Image Credit:Wikipedia」

衛星・カリストへの今後の探査計画は?

カリストには、1989年にNASAが打ち上げた木星探査機「ガリレオ」が詳しく調査しています。その時に、カリスト内部にも厚い氷の層の下に液体の水があるのでは、という可能性が出て来たため、今後もっと詳しい探査が必要とされていますが、それでもエウロパやガニメデほどの確実性は低いため、今のところカリストを重要視した探査を行う計画はないですが、木星の探査を行う際は無視することは出来ない興味のある星であることは間違いなさそうです。