星空を見上げても初心者の方などは、そこにどんな星座があるのか?わからない人も多いのではないでしょうか。

ですが、季節毎に代表的な星座はあり、それは初心者の方でも見つけやすい目安の星座にもなります。

今回は最も探しやすく基準となるとされる、夏と冬の大三角について少し詳しく解説してみたいと思います。

この大三角を覚えると、星座を探すことが楽しくなるか?と思いますよ。

夏の大三角とは?

夏は屋外でも比較的過ごしやすく、星空を見上げやすくなる季節ではないでしょうか。そんな過ごしやすい夏の星空で星座を探すとき、まずは夏の大三角を見つけることが出来るとその周りには夏を代表するいくつかの星座を確認する事が出来ます。

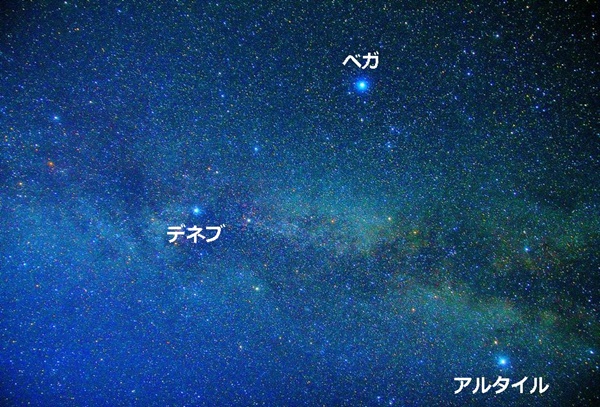

夏の大三角を探し方は簡単で、7月~8月の真夏の時期に南東の空を見上げるとそこに目立つ3つの星を確認する事が出来ます。

「Image Credit:Yahoo!JAPAN きっず図鑑より」

これが夏の大三角と呼ばれる、こと座の一等星・ベガとはくちょう座のデネブ、わし座のアルタイルを結ぶ三角形が夏の星座の目印になる星たちです。

と、ここで夏の大三角を形づくる3つの星たちについて解説してみたいと思います。

こと座のベガとは?

こと座のベガについて耳馴染みが無かったとしても、七夕の織姫星(おりひめぼし)と聞けばわかる人は多いかと思います。織姫星ことベガは私たちの太陽系から比較的近い距離(約25光年)で、質量は太陽の約2倍ほどと、誕生してから5億年前後しか経過しておらず、そのためしっかりとした惑星系はまだ形成されずに、惑星が生まれる前の小天体のベルトがベガの周りを取り巻いていると考えられています。

「Image Credit:ベガ星系の想像図(NASA/JPL-Caltechより)」

まだ若いベガではこれから惑星が形成されて行き、いずれは太陽系のような惑星系が出来るものと考えられています。

わし座のアルタイルとは?

織姫星星(ベガ)があるのであれば、想像出来るのは対局にある彦星(ひこぼし)ではないでしょうか?それがわし座のアルタイル=彦星です。

アルタイルも太陽系に近く距離は約17光年。質量はベガよりも少し小さく太陽の約1.8倍ほどで、年齢も10億年未満とアルタイルもかなり若い恒星であり連星で、他に3の伴星を持っていることが判明しています。

はくちょう座のデネブとは?

はくちょう座のデネブは、ベガやアルタイルとは異なり非常に大きな恒星で白色超巨星で、質量は太陽の20~25倍、大きさは太陽の200~300倍、光度も太陽の54,400倍以上と巨大で非常に明るい星のため、距離は約1,400光年も離れていますが、近距離のベガやアルタイルと並び夏の大三角の一角を成す天体として君臨しています。

「Image Credit:デネブ(coraskywalkerより)」

ちなみに、デネブの年齢はベガやアルタイルよりも遥かに若く200~300万年程度だと考えられており、質量の重い白色超巨星が故に膨大なエネルギーを放出し続けて、寿命も短く数千万年程度で燃え尽き、いずれは超新星爆発を起こし中性子星かブラックホールになる末路を迎えるものと考えられています。

夏の大三角が見つかれば天の川が見れる!

七夕の神話の主役の織姫と彦星と言えば、二人の間を分断する天の川が流れていおり、ベガ(織姫)とアルタイル(彦星)が見つかれば、そこに壮大な天の川銀河の広がりも楽しむことが出来るでしょう。

「Image Credit:civillink.net」

冬の大三角とは?

冬の大三角は夏の大三角より有名。その理由は冬の大三角の方が澄んだ星空にハッキリと見ることが出来る事にあります。

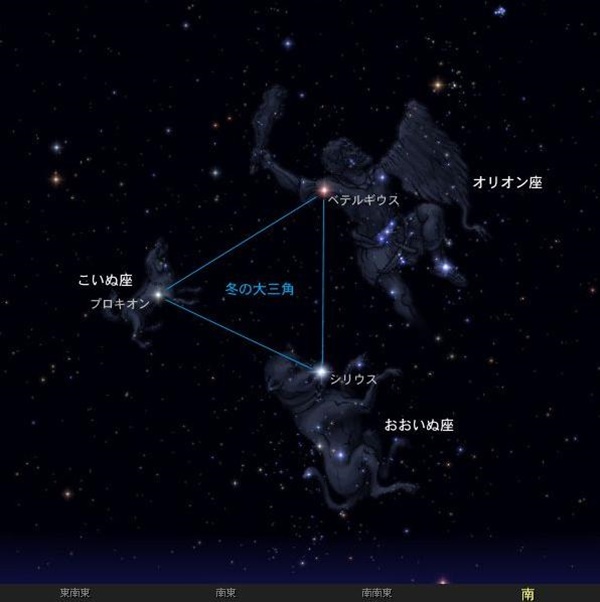

「Image Credit:Yahoo!JAPAN きっず図鑑より」

冬の大三角を形づくる天体は、オリオン座のベテルギウス、こいぬ座のプロキオン、そしておおいぬ座のシリウスの3つです。

オリオン座のベテルギウスとは?

オリオン座の1等星・ベテルギウスは、今最も注目される恒星かも知れません。というのは、このベテウギウスは今まさに恒星としての一生を終えようとしているからです。

ベテルギウスまでの距離は約530光年あり、年齢は約2,000年ほどと考えられていますが、質量が太陽の約20倍もある巨星のため、恒星としての代謝でもある熱核融合反応の速度も非常に速く、もう間もなくその寿命が尽きようとしていると考えられています。

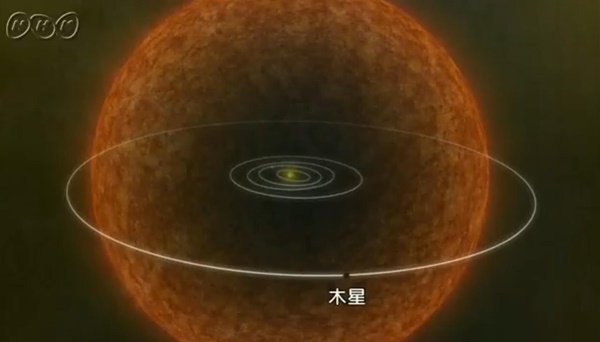

恒星としてのエネルギーである核融合反応が終焉を迎えつつあるベテルギウスは、膨張を続けており不安定な赤色超巨星に変貌し、その大きさは半径6億キロにも達していると推定されています。

ちなみに、半径6億キロは太陽から木星軌道を飲み込むほどで、とてつもない大きさに成長しています。

「Image Credit:NHK」

恒星としての寿命を終えたベテルギウスに待つ運命とは?それは周辺の星々を巻き込むような巨大な爆発を起こす超新星爆発が待っていると考えられています。

専門家の見解によると、このベテルギウスの超新星爆発はいつ起こってもおかしくない状態らしく、もし爆発が起これば人類が経験したことのない近距離での超新星爆発となります。

それが起こった場合のシュミレーション動画がコチラ↓↓

ベテルギウスが超新星爆発を起こしてしまった場合。それは冬の星座の代表とも言えるオリオン座が永久に消滅してしまうことも意味します。

こいぬ座のプロキオンとは?

こいぬ座の1等星・プロキオンまでの距離は約11.5光年と、かなり太陽系に近い距離に位置しています。プロキオンの大きさは太陽の約2倍で、質量は約1.5倍。比較的太陽に似た恒星ですが、伴星を従える二連星でもあり、またプロキオンの年齢は晩年に到達しており、1億年以内には膨張をはじめ赤色巨星に変貌すると考えられています。

おおいぬ座のシリウスとは?

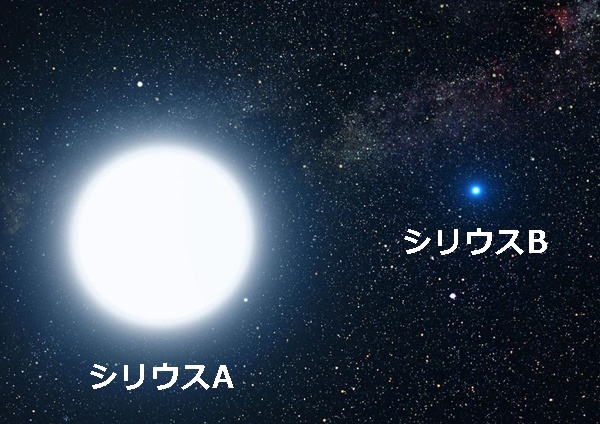

おおいぬ座のシリウスは、太陽を除くと全天で一番明るく輝く恒星としても有名で、視等級は-1.46等級あります。太陽系からシリウスまでの距離は約8.5光年。大きさは太陽の約2.5倍ですが、その割には表面温度が高く約10,000度もあるため、青白く輝く1等星として見ることが出来ます。

シリウスもまた連星を形成しており、1等星のシリウスAの傍らには、恒星として寿命を終えた白色矮星・シリウスBが存在しています。

「Image Credit:Wikipedia」

夏の大三角の見頃と近くにある有名な星座

夏の大三角とは言われてはいますが、ベガ・デネブ・アルタイルは春頃から秋まで見ることが出来る星座でもあります。もちろん夏の大三角というだけあって見頃は夏。一番良く見えるのは7月の七夕ではなく8月上旬ではないでしょうか?!

また、夏の大三角を見つけることが出来れば、この時期で代表的な星座・さそり座を探すことも簡単で、さそり座を見つけることが出来れば天の川銀河の中心方向も確認できます。

「Image Credit:東京都青ヶ島村HPより」

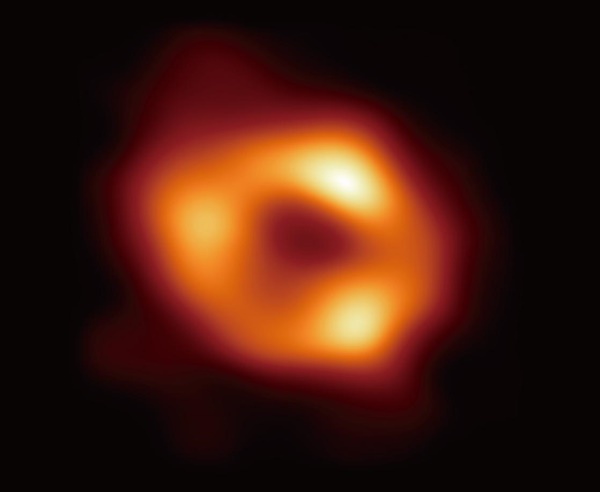

天の川銀河の中心に存在するモノとは?そこには、想像を絶する大質量ブラックホールが存在するとも最新の観測で判明しています。

※ 追記:2022年、国際プロジェクトイベントホライズンテレスコープ (EHT) により、天の川銀河の中心にある大質量ブラックホール「いて座A*」の直接撮影に成功しています。

「Image Credit:直接撮影された「いて座A*」(Wikipediaより)」

冬の大三角の見頃と近くにある有名な星座

冬の大三角が見え始めるのは11月中旬頃の東の空からで、3月下旬頃の西に移動するまで見ることが出来ます。そんな冬の大三角と言えばベテルギウスがあるオリオン座が代表的であると同時に、オリオン座は見つけやすく、1等星のベテルギウスやリゲルなどの4つの星の中心付近に3つ並んだ星が特徴的ですので、星に詳しくない方でもすぐに見つけることが出来ます。

「Image Credit:Wikipedia」

そして注目なのが、三ツ星の下にボヤッと肉眼でも見えるオリオン大星雲で、この星雲は地球から約1,300光年の距離にありその大きさは20光年あります。

肉眼でも見えるほど比較的明るく見えるオリオン大星雲ですが双眼鏡を使うと、よりハッキリと美しい姿を見ることもできます。