夏はキャンプなどアウトドアで外に出掛けることも多く、大自然の中で夜空を見上げる機会もあるのではないでしょうか。

そんな夜空を見上げる夏のイベントとして流星群の観測をおすすめします。

特に、夏真っ盛りの8月に極大期を迎える「ペルセウス座流星群」は、とても観測しやすい流星群の1つです。

毎年8月の星空イベント「ペルセウス座流星群」

真夏に見られるペルセウス座流星群は、流星数が多いとされる三大流星群(「しぶんぎ座流星群」「ふたご座流星群」)の1つでもあります。流星の数が多く夜の屋外でも過ごしやすい夏となれば、冬の時期に見られる「しぶんぎ座流星群」「ふたご座流星群」に比べたら、ペルセウス座流星群の観測のしやすさは段違いなのではないでしょうか?

「Image Credit:Getty Images」

ペルセウス座流星群の起源

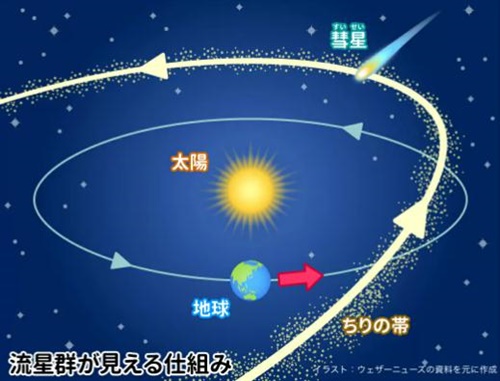

ペルセウス座流星群に限らず、地球に大量の流星を降らす原因となっているのがガスや塵をまき散らす彗星の存在です。ペルセウス座流星群の母彗星だとされるのが、133年で太陽を周回するスイフト・タットル彗星です。

「Image Credit:astrophotoclub.com」

彗星が太陽に接近することで、彗星を構成している氷等が溶け出し塵が流出します。

これが流星の正体で、言わばこの塵が彗星の置き土産となり美しい流星を地球に降らすことになるのです。

「Image Credit:Gakkenキッズネット」

ペルセウス座流星群の歴史は古く約2000年ほど前から観測記録が残っており、極大期になると多い時で約1時間に100個もの流星が観測されています。

また、最も活発に流星を降らせたと言われるのが1862年。

このときは、約1時間で4800個もの流星が流れたという記録が中国に残されています。

今後見られるペルセウス座流星群の観測条件

ペルセウス座流星群の出現時期は7月中旬から8月下旬にかけてで、そんな中で見頃となる極大期は8月12日、13日頃だとされています。残念ながら、1862年に観測された1時間に5千個近くも流れたようなダイナミックな流星群を見ることはできないと思われ、極大期でも1分間で1、2個ほど流れて来るのではと推測されます。

ですが、流星群がやって来ることは間違いありませんので見頃の日にちと時間を確認し、天気など気象条件を把握して観測に臨めば素晴らしい天体ショーを楽しむことが出来るかと思います。

「今後(2022~2030年)の観測条件(予想)」

※ この情報は流星電波観測国際プロジェクトの予測データを参考にさせていただいております。

| 観測年 | 極大日時 | 観測条件 | 補足説明 |

|---|---|---|---|

| 2022年 | 8月13日10時頃 | 悪い | 極大が日中(午前)で、朝方に期待したいですが月明かりに邪魔をされそうです。 |

| 2023年 | 8月13日17時頃 | 普通 | 極大が夏場のまだ明るい夕方。ですが、月明かりは無いので薄暗くなってからが良いかも知れません。 |

| 2024年 | 8月12日23時頃 | 良い | 日付が変わる前に月が沈みます。それ以降の観測は好条件が見込めるとの事。 |

| 2025年 | 8月13日05時頃 | 普通 | 極大はだいぶ明るくなった朝方予想。月明かりもありますが、夜明け前なら観測出来るかも? |

| 2026年 | 8月13日11時頃 | 良い | 日中が極大だが、この日は新月のため極大時刻の前後(13日の明け方か日暮れ時)が観測のチャンス。 |

| 2027年 | 8月13日17時頃 | 普通 | 月明かりは問題なし。極大の夕方以降が観測出来るチャンス。 |

| 2028年 | 8月12日23時頃 | 良い | 極大前に月が昇るとの事。月が昇る前の時間帯が観測のベスト。 |

| 2029年 | 8月13日06時頃 | 良い | 月明かりなく観測条件は良いが極大が朝方なので、その前の観測がおすすめ。 |

| 2030年 | 8月13日12時頃 | 悪い | 極大が真昼間で満月。観測には悪条件のようです。 |

流星群の観測方法

ペルセウス座流星群というからには、ペルセウス座方向を起点(放射点)に流星が流れて来ます。

「Image Credit:tenki.jp」

しかし、流星群を気軽に楽しむに当たっては、あまり起点という事にこだわらない方が良いでしょう。

流星群をより楽しむには広い全天を眺めること。

どこから流星が流れて来るかわかりませんので、空が大きく開け、街灯り等ない、なるべく暗い場所で観測することがおすすめです。

例えば、波の音を聴きながらの海辺や山や丘などの高台で観測する等、また川のせせらぎを聴きながら土手に寝転がって夜空を眺めるのも楽しいかも知れませんね。

それから、当たり前のことですが夏場ですので蚊などの防虫対策は忘れずに!