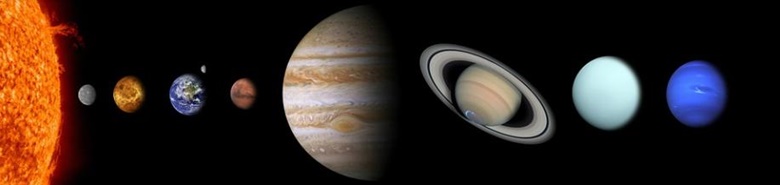

人類の太陽系探査が始まってから半世紀以上。

それは、水星から冥王星までの8つの惑星と1つの準惑星に探査機を送り込むまでの偉業を達成しており、そんな探査機にはカメラも搭載されており、訪れた天体の神秘的で美しい画像も撮影しています。

そこでここでは、探査機が撮影した太陽系天体の絶景を、独断の選定ではありますがいくつかお届けしよう思います。

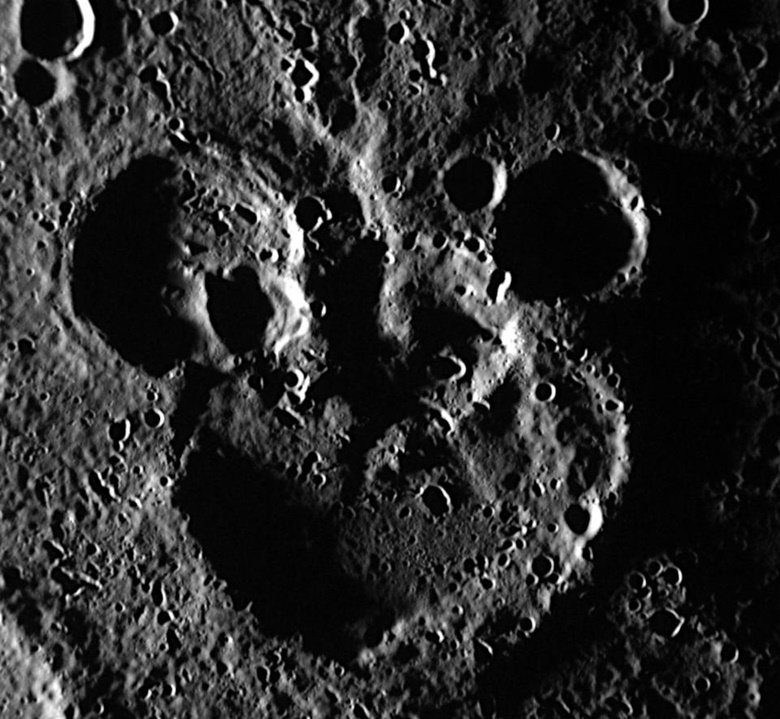

水星に隠れミッキー発見?

水星は太陽に最も近い惑星であり、太陽からの平均距離は5,791万キロですが、惑星とは言っても直径が4,880キロで月(直径3,474キロ)よりも一回り大きく、太陽系最大の衛星である木星のガニメデ(直径5,268キロ)よりも小さな太陽系で最も小さな惑星です。水星には希薄な大気こそあれど剥き出しの地形が露わになっている惑星で、昼間の温度が摂氏430度にも達し夜はマイナス160度にまで冷え込む極端な環境を持っています。

そんな過酷な環境の水星で撮影された一枚の画像。

「Image Credit:CIW/JHUAPL/NASA」

これは水星探査機メッセンジャーが撮影した、どことなくミッキーマウスのシルエットに見えるクレーターで、場所は南半球にあるマグリット・クレーターの北西部で、複数のクレーターが重なって偶然ミッキーのように見える地形になったようです。

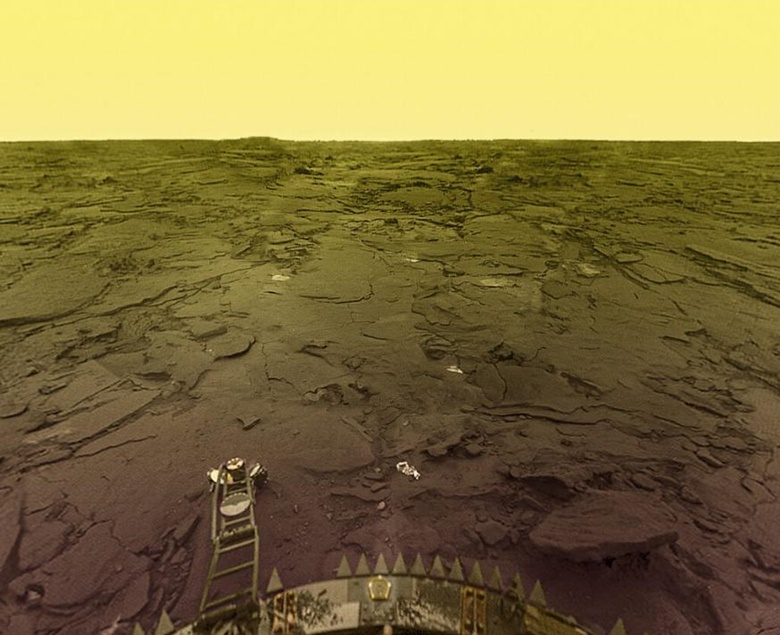

超過酷な金星で撮影された最も美しい地表写真と映像

金星は地球に最も近い惑星で、尚且つ大きさも質量も地球とよく似ており「姉妹星」と呼ばれていますが、その実態は地球とは似ても似つかない過酷な環境を持つ惑星で、実態は、外からは地表などとても見えない厚い大気に覆われ、雲には硫酸が含まれ、地表の温度は摂氏470度で気圧は90気圧にも達しているという想像を絶する過酷な環境です。そんな金星の地表に着陸するのは至難の業で、これまで何度か金星の地表に着陸し探査を行う事にチャレンジして来ましたが、超過酷な環境のため探査機が着陸に成功しても数時間しか持ちませんでした。

「Image Credit:space on your face in your place」

上の画像は1982年に旧ソ連の探査機ベネラ13号によって撮影されたモノで、金星地表を撮影した写真では最も鮮明で美しい一枚と言われており、撮影場所は、金星座標南緯7.5度、東経303度の地点。

ちなみにベネラ13号が金星地表探査を行った時間はわずか127分。この後、探査機からの通信が途絶えてしまったとの事です。

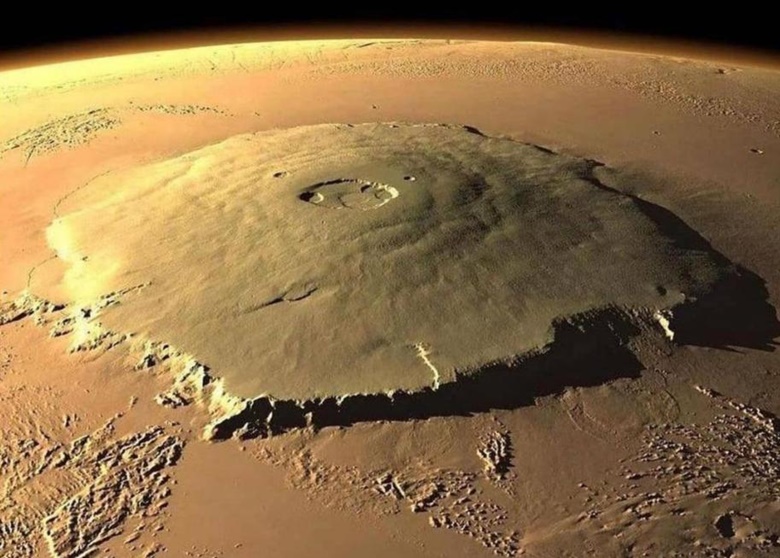

太陽系最高峰の山~火星のオリンポス山

太陽系の惑星で最も多く探査が行われているのが火星です。火星はご存じのように地球の軌道のスグ外側を公転するお隣りの惑星であり、しかも、希薄ではありますが大気も存在し、過酷ではありますが太陽系で最も地球環境に近い惑星です。

そんな多くの探査が行われ、画像も多く公表されている火星の中で厳選した1枚。

「Image Credit:Wikipedia」

上↑画像は、太陽系随一の大きさを誇る火星の山・オリンポス山です。

その標高は2万4,000メートルと地球の最高峰エベレストの約3倍もの高さで、裾野の直径は約600キロもあり北海道がスッポリ入るくらいの大きさです。

恐怖すら覚えるリアルな木星の大気

2016年に史上初の木星極軌道に投入され探査を行ったNASAの探査機「ジュノー(Juno)」。ジュノーは木星の極軌道を周りながら、最上層の雲まで約5,000キロに迫る接近飛行にも成功。

そんなジュノーには「JUNOCAM」という超高性能カメラが搭載されており、数多くのリアルの木星画像が撮影されています。

そのため、ご紹介したい木星の厳選画像はたくさんあるため、それらをまとめた動画をご紹介します。

これまで知られる事の無かった木星の大気構造ですが、ジュノーによって明らかになりつつあり、映像で見られるようなジュノーが撮影した木星の幻想的な大気に人間が入ってしまったら、たちまちのうちに消滅してしまうと考えられています。

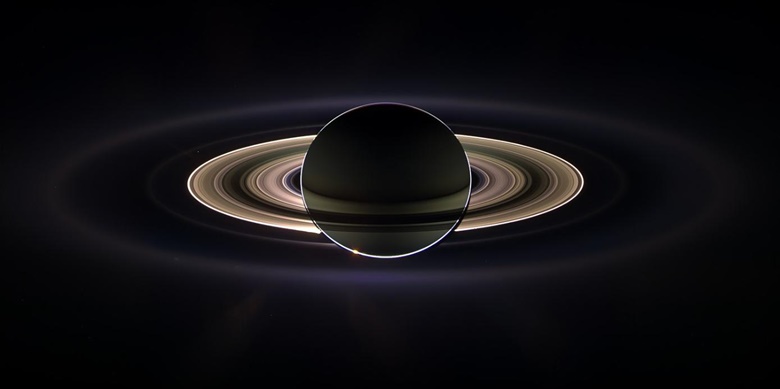

カッシーニが捉えた土星の神秘

2004年~2017年の長きに渡り土星探査を行った探査機カッシーニ。その成し遂げた偉業は高く評価され、「史上最高の探査機」と呼び声も高い結果を残しています。そんなカッシーニが撮影した土星の映像を厳選して3枚ご紹介します。

「Image Credit:Wikipedia」

まず1枚目が、土星の環の様子を撮影した1枚。それはわかりやすく画像加工はされていますが、土星の美しいリングがハッキリと写し出されています。

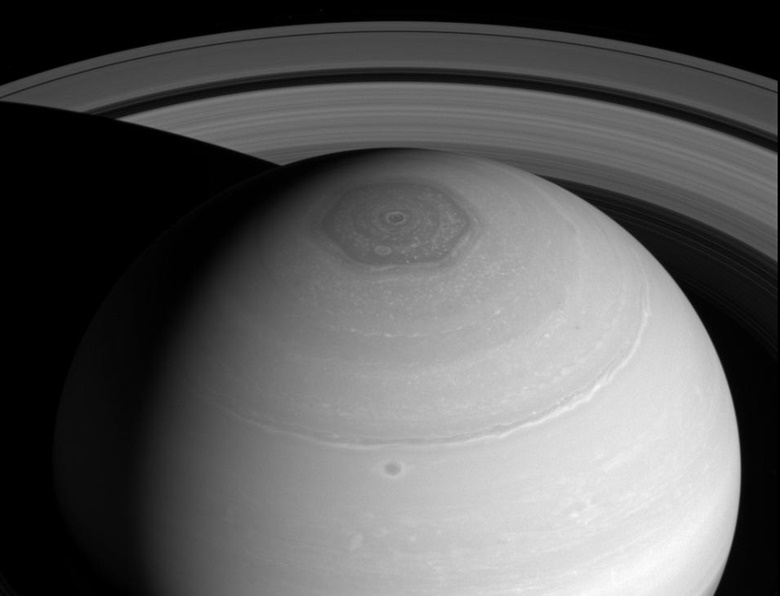

「Image Credit:Wikipedia」

2枚目が土星の北極付近で見つかった六角形の雲の模様。

この六角形の1辺の長さは地球の直径よりも大きい約14,500キロ。何故、このような六角形の模様が生まれるのか?については、おそらくは土星の大気循環によるモノで、大気中に発生したジェット気流が極付近に集まる事でこのようなカタチになっているのでは?と考えられています。

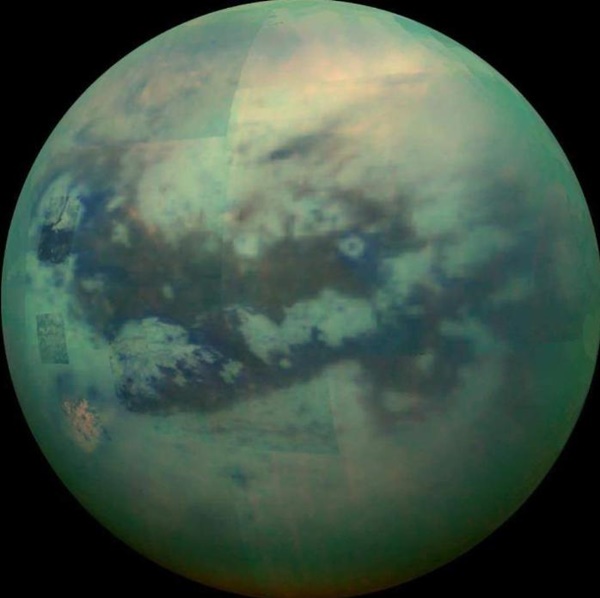

「Image Credit:Wikipedia」

3枚目は、土星最大の衛星タイタンの画像。

タイタンには組成こそ違えど地球に似た厚い大気があり、地表には炭化水素のメタンとエタンの雨が降り、炭化水素の川や海、巨大な砂嵐、そして氷を噴出する火山があり、その光景は地球に似ていると言っても過言ではないでしょう。

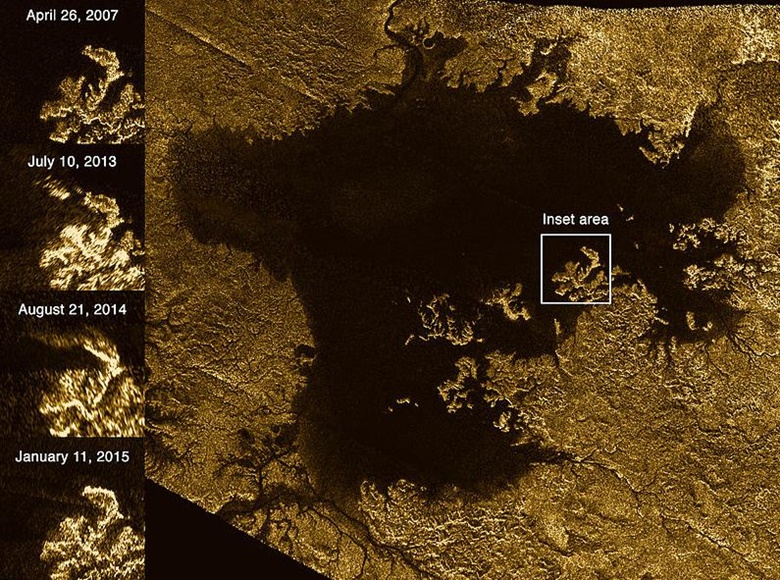

「Image Credit:Wikipedia」

そんなタイタンでカッシーニが撮影したのが消えては現れる島。

これはタイタンのリゲイア海(上画像)と呼ばれる海にある260平方キロほどの島で、何もなかった場所に突然島が出現したとの事ですが、これはどういう事なのかについては今のところハッキリとはしておらず、おそらくはタイタンでも活発な自然現象が起きており季節に関係して島が出現しているのかも知れないと考えられています。

トレードマークになった冥王星のハート型の地形

人類はとうとう太陽系最果ての星とも言える冥王星まで到達しました。冥王星はかつて惑星として定義されていましたが、月よりも小さく冥王星よりも大きな準惑星が見つかるようになったため2006年に準惑星に格下げになっていますが、それでも謎だらけで魅力ある天体のため、探査機ニューホライズンズが探査に向かいました。

そして撮影された冥王星の全貌。

「Image Credit:NASA/JHUAPL/SwRI」

この画像は冥王星が探査された事で一躍有名になったため誰もが一度は見た事があると思いますが、何と言っても特徴的なのが、冥王星の中央から右に広がる白っぽい部分の「トンボー領域」と呼ばれるハート型の地形。

直径が約1,600キロにも及ぶトンボー領域は、西側はより白く平坦に見えこの領域をスプートニク平原と呼んでおり、この領域は主に窒素で出来た氷で覆われていると考えられ、東側の凸凹は高地になっているとされています。

尚、このトンボー領域の地下には液体窒素の海があるモノと推測もされています。

人類が到達した最果ての天体・アロコス

冥王星探査を終えたニューホライズンズが次に向かったのが、太陽系外縁天体の微惑星「アロコス」。

「Image Credit:Wikipedia」

地球からアロコスまでの距離は平均で約65億キロ。人類が至近距離から捉えた太陽系最果ての天体です。

このアロコス、殻の付いたピーナッツのような歪なカタチをしていますが、大きい方が約19キロ、小さい方が約14キロと小さな天体で、このようなカタチになった理由は、おそらく太陽系創成期の段階で小天体同士が衝突して惑星になる前の段階で成長が止まってしまったモノと考えらており、太陽系創成の謎を探る貴重な天体とも考えられますが、残念ながらニューホライズンズはこのアロコスを軌道と速度を変えるフライバイに利用しただけで詳しい探査を行うまでには至りませんでした。

天王星と海王星の探査はどうなる?

太陽系8つの惑星の探査を達成したとお話ししましたが、7番目の惑星である天王星と8番目の海王星はボイジャー2号が一度訪れただけです。さらにボイジャー2号は1970年代に開発された探査機のため、今ほど鮮明な画像が撮影出来るカメラを備えていませんでした。

それでもボージャー2号は、天王星で11本の環と15個(2020年現在の衛星発見数27個)の惑星を発見しましたし、海王星には4,900キロまで接近し大気の組成を観測する事に成功しています。

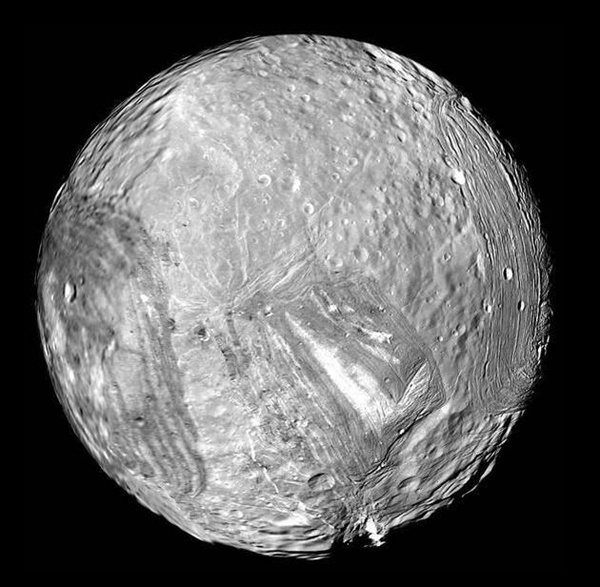

「Image Credit:天王星の衛星ミランダ(Wikipediaより)」

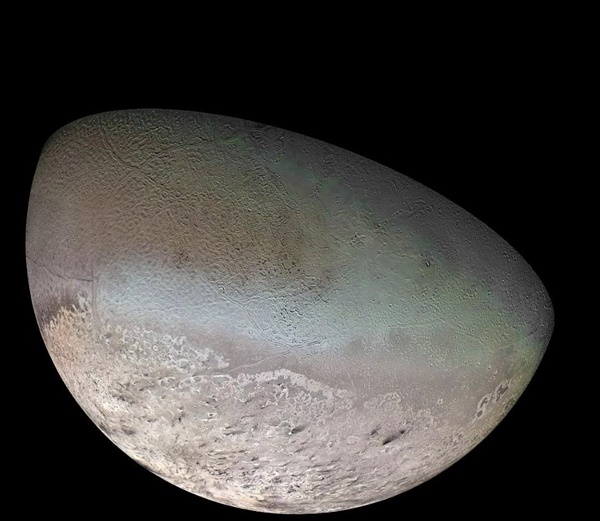

「Image Credit:海王星の衛星トリトン(Wikipediaより)」

天王星も海王星も組成は似ている氷と岩石の惑星で、これらの惑星にも是非、最新の観測技術を備えた探査機を送り込んでほしいところですが現時点では探査計画の予定はないとの事です。