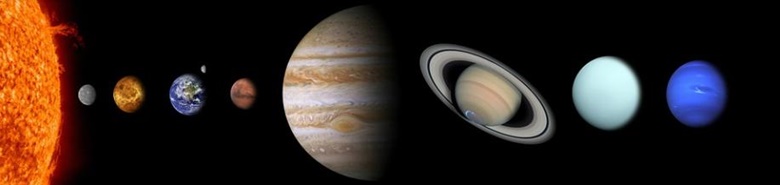

私たちの住む太陽系には、太陽を中心とした様々な天体が存在します。

そんな天体の中でも不思議で謎に満ち「何故?」と首を傾げたくなる天体たちを、私の個人的な主観で、地球や火星などの惑星を除いた天体を10選して特徴をまとめご紹介したいと思います。

[1] 地球の衛星「月」

「月」と言えば、私たちにとって最も身近な天体であることは間違いないでしょう。でも、そんな月が何故不思議なのでしょうか?

その理由は、地球と月の関係性にあります。

月は母天体である惑星・地球の4分の1の大きさがあり、この惑星と衛星の大きさの比率で見ると、このような関係は太陽系の惑星の中でも地球と月だけで異質な存在だと言えます。

(準惑星の冥王星と衛星・カロンは除く。)

「Image Credit:地球と月の大きさ比較と地球(上)~月の距離間イメージ(下)(NASA・Wikipedia)」

また、月は質量は地球の81分の1ですが、それでもこのような質量の衛星を持つ惑星は他に存在しておらず、その比率から考えると、地球は特別に巨大な衛星を従えていることになります。

では何故、地球がそのような大きな衛星を持つことになったのでしょうか?

この謎については有力説としてジャイアント・インパクト説がありますが、他諸説もあるため未だ謎のままが現状のようです。

「Image Credit:原始地球に惑星クラスの巨大な天体が衝突したというジャイアント・インパクト説(Wikipedia)」

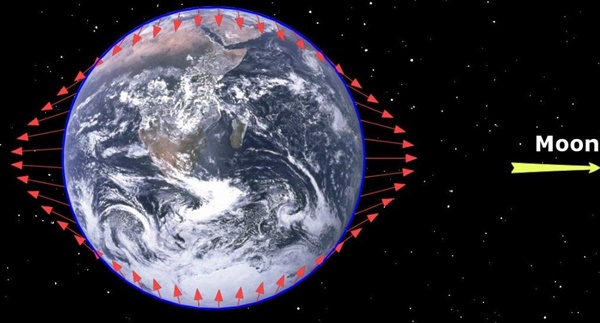

実はこの地球と月の大きさの関係は、非常に大きな意味があり、この月という巨大な衛星によって生み出される強大な潮汐力が、地球の自転スピードがコントロールされ、大気や海の循環を円滑にし、地球に住む生命バランスも絶妙に保たれていると考えられています。

つまり、生命に溢れた地球。その手助けをする大きな役割を月の質量が果たしてくれているワケです。

「Image Credit:地球が月から受ける潮汐力のイメージ図(Krishnavedala/Wikipedia)」

なお、月は現在、毎年約4センチずつ地球から遠ざかっているのですが、遠ざかるからといっても月が地球の衛星で無くなるワケではないのですが、ただ、潮汐力の力が弱まり、いつかは潮の満ち引きが無くなってしまい、地球の生態系に深刻な影響を与えてしまう可能性が高いと思われます。

[2] 火星の第一衛星「フォボス」

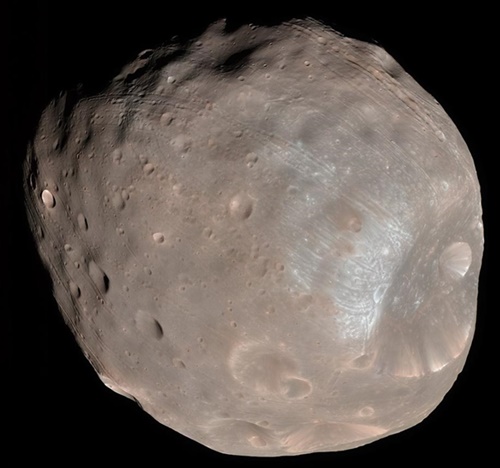

火星の第一衛星「フォボス」は衛星としては非常に小さな天体(直径20キロほど)で、月のような球体の天体ではなく、ゴツゴツした岩石の塊といった表現が当てはまるような歪な形状をしています。

「Image Credit:火星の第一衛星・フォボス(Wikipedia)」

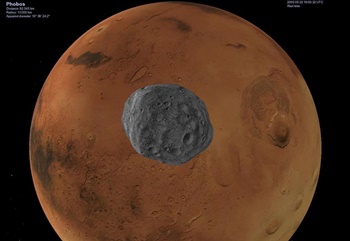

フォボスの特徴は何と言っても火星に非常に近い軌道を公転している事にあり、その距離は火星の地表から平均で約6,000キロという低軌道で公転しており、これは太陽系の衛星の中でも最も近い距離を公転しているとの事です。

「Image Credit:火星とフォボスの距離感イメージ図(Wikipediaより)」

さらに、フォボスの公転速度は火星の自転速度(火星の自転速度は約24時間)よりも速く、約7時間半で火星を1周し、この自転速度の速さと火星との近い距離が影響する事で、フォボスは徐々に火星に引き付けられており、数千万後には火星の地表に衝突するか?または、潮汐力で破壊され火星の環になってしまう運命と考えられています。

[3] 準惑星「ケレス」

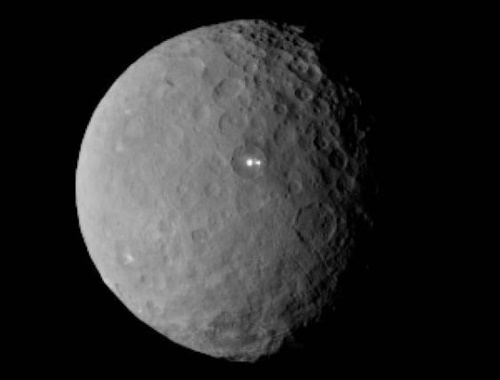

準惑星「ケレス」は、火星と木星の間の軌道上の小惑星帯(アステロイド・ベルト)の中にある最大の天体(直径約950キロ)です。

「Image Credit:準惑星・ケレス(Wikipedia)」

このケレスでは様々な不思議な現象が確認されており、氷の存在や地表から湧き出す熱水なども観測され、さらには有機化合物の存在まで確認されるという、非常に特徴的な天体として注目されています。

「Image Credit:準惑星ケレスのCG動画(giphy.comより)」

[4] 木星のガリレオ第一衛星「イオ」

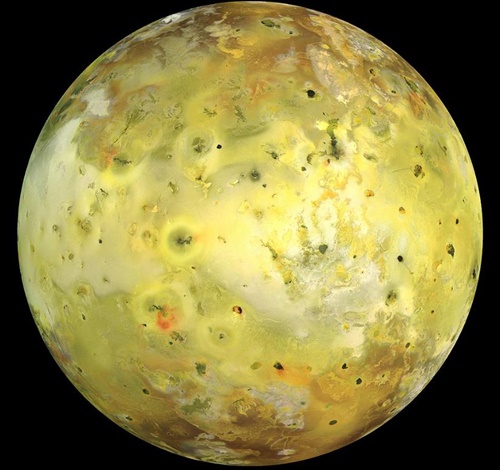

木星の衛星「イオ」は、ガリレオ・ガリレイによって発見された「ガリレオ衛星」のひとつで、最も内側を公転する衛星です。

「Image Credit:木星の衛星・イオ(Wikipedia)」

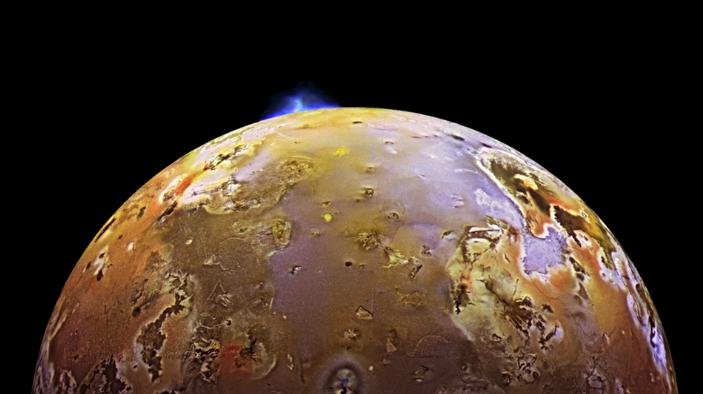

この衛星の特徴は、巨大な重力を持つ木星の近くを公転(約42万キロ)しているため、その強大な潮汐力で内部が摩擦力で熱せられ、火山活動が活発に行われている天体として有名な天体です。

「Image Credit:イオの火山活動(Wikipediaより)」

これまでの観測により、イオには400個ほどの火山が存在すると推測され、噴出される噴煙の高さは最大クラスで500キロを超えるとも言われています。

[5] 木星のガリレオ第二衛星「エウロパ」

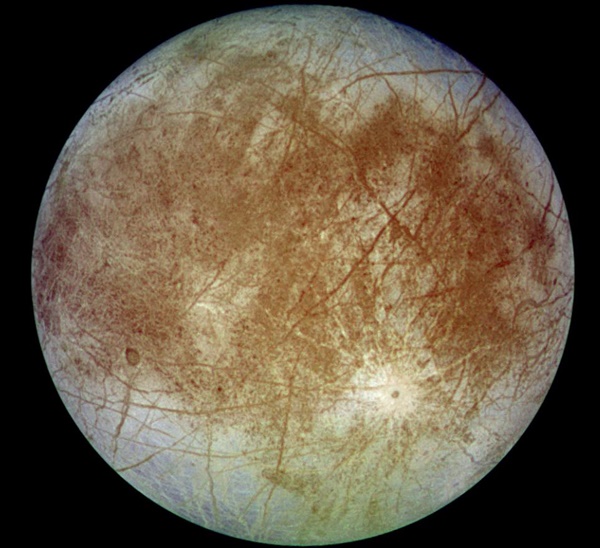

木星の衛星「エウロパ」もまたガリレオ衛星のひとつ。

「Image Credit:木星の衛星・エウロパ(Wikipedia)」

ですが、注目度は抜群で、太陽系の中でも一二位を争う天体かも知れません。

その注目される理由は、この星に生命が存在するかも知れないという大きな期待度から来ており、2016年秋にはNASAはこの星から噴出される水の間欠泉が確認されたと発表しています。

エウロパ自体は、星全体を厚い氷に覆われているのですが、間欠泉が確認されたということはその氷の下に液体の水が存在することの証拠だとと示唆しており、このことにより氷の下には温かい海が広がっており、そこに何らかの生命がいるかも?と期待され、今後のエウロパ探査が注目されています。

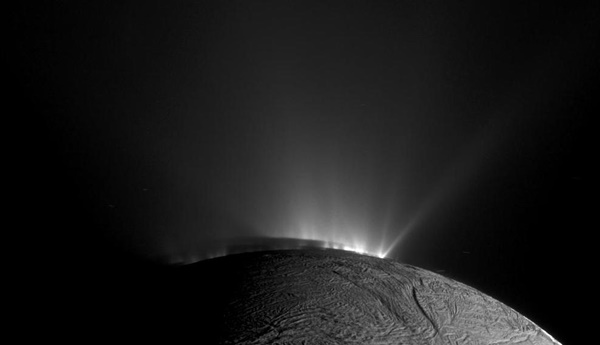

[6] 土星の第二衛星「エンケラドゥス」

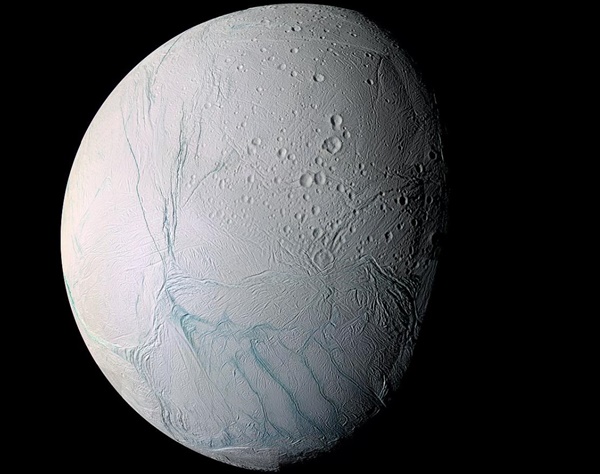

土星の衛星「エンケラドゥス」も、エウロパと同じように生命存在が期待されている天体です。

「Image Credit:土星の衛星・エンケラドゥス(Wikipediaより)」

この衛星は直径500キロほどの小さな天体ですが、地表全体を厚い氷で覆われておりその氷の下には液体の水が存在すると考えられ、エウロパと同じように間欠泉が発見されており、その間欠泉で構成されたものと思われる水蒸気の薄い大気も確認されています。

「Image Credit:エンケラドゥスから吹き出る間欠泉(Wikipediaより)」

今後、エンケラドゥスにも生命探査の目は向けられると思いますが、厚い氷の下の状況をどうやって探査するのか?また、噴き出す間欠泉を採取して生命の痕跡を探るのか?エウロパ同様に技術的課題も多く、本格的な探査はその方法と技術が確立されてからで、かなり先の話になるのかも知れません。

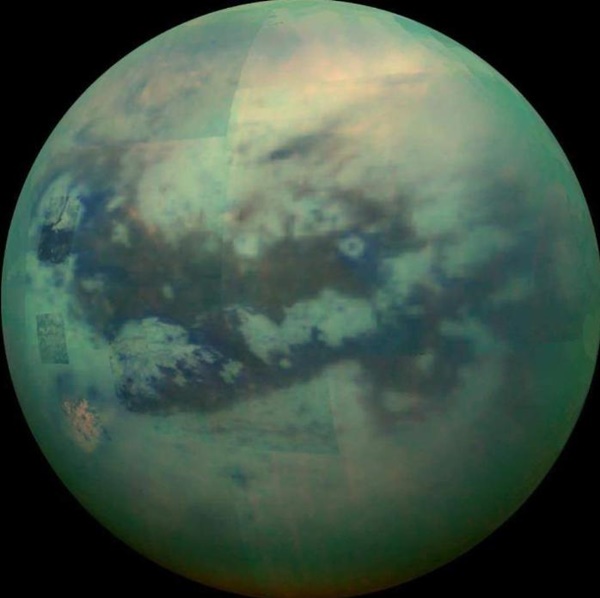

[7] 土星の第六衛星「タイタン」

土星にはもう一つ注目すべき衛星があり、それが「タイタン」です。

「Image Credit:土星の衛星・タイタン(Wikipediaより)」

タイタンは土星最大の衛星で、直径が約5,150キロと惑星である水星よりも大きな天体で、最大の特徴は地球によく似た厚い大気がある事ですが、似ているとは言っても地球の大気成分とは大きく異なり、窒素がほとんどを締め、その他をメタンなどが構成しています。

また大気圧はかなり高く地球の約1.5倍で、地球との表面積の差からすると大気量は地球の10倍にも相当すると言います。

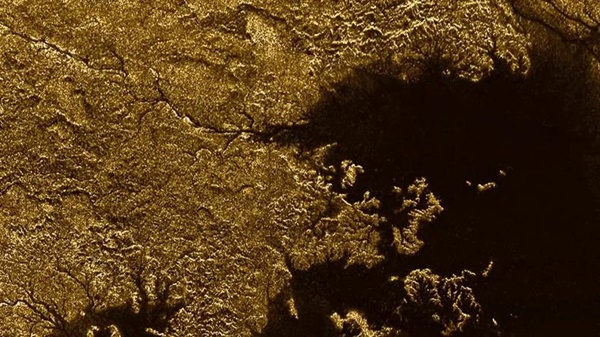

さらには、タイタンには液体メタンやエタンが流れる川もあり、その先にはそれらが溜まる湖も確認されています。

「Image Credit:タイタンで炭化水素の川が湖に流れ込む様子(NASAより)」

そんなタイタンにも人類は探査機を送っており、地表に軟着陸も成功し、生命の痕跡はないか?期待もされましたが、そこはマイナス170以下の超極寒の世界で、残念ながらそのような証拠はどこにも見つかりませんでした。

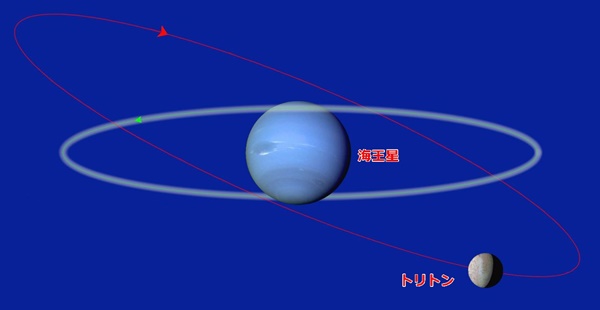

[8] 海王星の第一衛星「トリトン」

太陽系第8番目の惑星「海王星」にを公転する衛星「トリトン」。この衛星は、太陽から遠く離れているため(約45億キロ)、地表の温度はマイナス200度以下と超極寒の世界ですが、薄い大気が存在することは確認されています。

「Image Credit:ボイジャー2号が撮影した衛星トリトン(NASA)」

また、この衛星の最大の特徴は、主天体の海王星の自転に対し逆行で公転している事にあります。

「Image Credit:海王星の自転と衛星トリトンの公転軌道(Wikipediaより)」

そのため、トリトンの公転速度に少しずつブレーキがかかっており、いずれは海王星に落下するか、潮汐力でコナゴナに破壊される運命にあると考えられています。

[9] 小惑星「カリクロー」

今回ご紹介する天体の中で、最も不思議な形態を持つといっていいのが小惑星「カリクロー」。

「Image Credit:環(リング)を持つ小惑星カリクロー(Wikipediaより)」

「カリクロー」は土星と天王星の間の軌道を公転する小惑星で、ケンタウルス族という氷や岩石で出来た小天体群の中の天体です。

「カリクロー」の大きさは直径約260キロと、それほど大きくない天体なのですが、大きな特徴は小惑星にも関わらず周りを取り巻く二重の環を持っている事にあります。

大きさが300キロにも満たない低重力の小惑星に環が存在していることは非常に珍しく、さらに、カリクローには衛星も存在すると考えられ、この衛星がカリクローが携える環の重力バランスを取る役割を果たしているのでは?と推測されています。

[10] 準惑星「エリス」

最後にご紹介するのが、太陽系外縁天体である準惑星「エリス」です、この天体の大きさは冥王星とほぼ同じ大きさの直径約2,400キロ。発見されたのはつい最近のことで2005年で、当初は「太陽系第10惑星か?」と話題になりましたが、2006年にこれまで惑星として分類されていた冥王星が準惑星に格下げされたことから、エリスも準惑星として分類されることになり幻の第10惑星となってしまいました。

「Image Credit:準惑星エリスと衛星ディスノミア(左側の点)(Wikipediaより)」

地球とエリスの距離は100億キロ以上も離れており、軌道傾斜角44度という、かなり傾いた楕円軌道で560年もかかって太陽を公転しています。

(ちなみに、冥王星の公転周期は248年)

このように、エリスは非常に遠い天体なため詳細な分析は出来ていませんが、おそらく冥王星と同じような氷に覆われた岩石天体ではないか?と考えられています。