広大な大地とどこまでも広がり続けている海。私たちにとって地球はとてつもなく広く、そしてかけがえのない絶対的存在です。

しかしそんな地球も、広大な宇宙から見たらどれだけちっぽけな存在なのか?それを具体的に映像化した動画が話題となっています。

ここでは、その動画をご紹介するともに、このサイト独自の解説を加えてみたいと思います。

星の大きさを比較した人気動画

「広大な宇宙」と、どこかで聞いたことのあるフレーズがありますが、広大な宇宙と言ってもなかなかピンと来ない人も多いかも知れません。宇宙の広さなど、地球から一歩も出た事のない私たちからしたらとても想像できるものではないのは当然の事ではないでしょうか。

ですが、ここでご紹介するYouTUBEで人気の動画は、宇宙を知らない私たちに、どれだけ宇宙は広大なのか?をわかってもらうために、天体の大きさを例にとって解説してくれています。

この動画のタイトルは「Star Size Comparison 2」。

つまり、第二弾の動画というワケで第一段も数年前に公開され人気を博し、今回はさらに比較する星の数を増やし、また光日と光年まで解説に入れてあるのでわかりやすいですが、ただ、紹介されている星についての具体的説明がないので、天文(宇宙)に詳しくない人にとっては少々難解な部分があるかも知れません。

そこでここでは、動画で紹介されている星々について少し解説を加えてみたいと思います。

衛星と準惑星

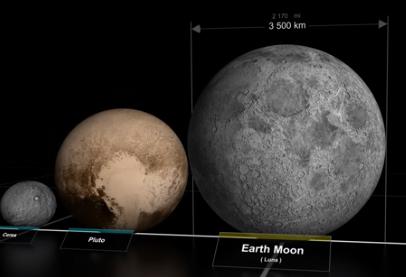

動画で最初に登場するのが、私たちにとって最も身近な天体の「月」。月はご存じのとおり、惑星・地球を周る唯一の衛星で直径約3,500キロあります。

そんな衛星である月より小さいのが準惑星のケレス(Ceres) 。

ケレスは、火星と木星の間を周る無数の小惑星帯(アステロイド・ベルト)にある最大の天体で直径は約950キロです。

その次に動画で紹介されているのが、これも準惑星の冥王星(Pluto)。

冥王星は、かつて太陽系で一番外側を周る惑星とされていましたが、現在では準惑星として分類され直径は約2,370キロ。

この大きさの比較で、月はかなり大きな衛星であることがわかるのではないでしょうか?

「Image Credit::YouTUBE(Star Size Comparison 2)」

さらに、惑星である水星(Mercury)より大きいのが木星のガリレオ衛星の1つガニメデ(Ganymede)。

「Image Credit::YouTUBE(Star Size Comparison 2)」

ガニメデは、太陽系で最大の衛星としても知られています。

地球と隣り合わせの岩石惑星

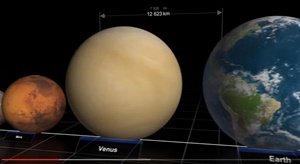

火星(Mars)は今後有人探査が予定されている太陽系第4惑星で、大きさは地球の約半分で直径6,821キロです。そして、地球から最も近い距離にあり地球のすぐ内側を公転している惑星・金星(Venus)。

金星は、地球より少し小さい惑星で直径12,500キロ。

地球と金星。その大きさと密度から地球と良く似ているため”姉妹惑星”とも呼ばれていますが、その中身は地球とは似ても似つかない生命などとても住めない過酷な環境の星です。

「Image Credit::YouTUBE(Star Size Comparison 2)」

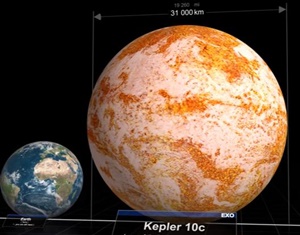

太陽系外のメガアース「Kepler-10c」

ケプラー10c(Kepler-10c)は、2011年にケプラー宇宙望遠鏡により発見された太陽系外の惑星で、りゅう座の方向に地球から約560光年先にある惑星です。この惑星は、地球型惑星と呼ばれる岩石惑星ですが、その大きさ(31,00キロ)と質量からメガアースと呼ばれていますが、地球のように生命がいる可能性は低いと考えられています。

「Image Credit::YouTUBE(Star Size Comparison 2)」

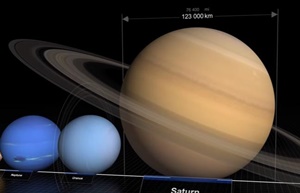

太陽系の外惑星「海王星」「天王星」「土星」

動画では、大きさの順に「海王星(Neptune)」「天王星(Uranus)」「土星(Saturn)」と紹介されていますが、実際には、太陽に近い順に並べると「土星」「天王星」「海王星」の順になります。

「Image Credit::YouTUBE(Star Size Comparison 2)」

土星は、木星のようにガスで覆われた木星型惑星に分類され、天王星と海王星は氷やメタンガスなどが主成分の天王星型惑星に分類されています。

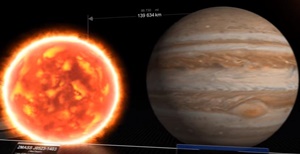

木星より小さい恒星「2MASS J0523-1403」

「2MASS J0523-1403」は、現在わかっている恒星の中で最も小さいとされています。大きさは、動画で紹介のとおり木星(Jupiter)より小さく、ただ、質量が木星よりもはるかに大きいことから内部で核融合反応が起こり、恒星(赤色矮星)として暗く低い温度(2,000度前後)燃えている天体です。

「Image Credit::YouTUBE(Star Size Comparison 2)」

恒星になりきれなかった星?「HD 100546 b」

「HD 100546 b」は、はえ座方向に地球から約340光年離れた場所にある星で、太陽系で最大の惑星・木星より遥かに大きく私たちの太陽の半分ほどもある巨大な天体ですが、現時点では不確実で恒星になり切れなかったガス惑星か褐色矮星ではないかと考えられています。

「Image Credit::YouTUBE(Star Size Comparison 2)」

太陽よりも巨大な恒星たち

私たちの母なる太陽は、地球の約109倍もある巨大な天体です。そんな巨大な太陽ですら、ちっぽけに見えてしまうのがこれらの恒星たち。

- シリウス(Sirius A):全天で最も明るい恒星で、冬の大三角の1角をなす星として有名。

地球から約8.6光年と、かなり近い距離にあり、太陽の約1.5倍の大きさがあります。 - ポルックス(Pollux):ふたご座の1等星のポルックス。

地球から約35光年のオレンジ色の巨星で、表面温度は約5,000度。 - アークトゥルス(Arcturus):うしつかい座の1等星のアークトゥルス。

地球から約37光年の赤色巨星で、表面温度は約4,600度。 - アルデバラン(Aldebaran):おうし座の1等星のアルデバラン。

地球から約65光年の赤色巨星。 - リゲル(Rigel):オリオン座の1等星のリゲル。

地球から約773光年の青色超巨星で、質量は太陽の約17倍。表面温度は約12,000度。 - リゲル(Rigel):オリオン座の1等星のリゲル。

地球から約773光年の青色超巨星で、質量は太陽の約17倍。表面温度は約12,000度。 - ピストル星(Pistol star):いて座のピストル星雲の中にある超巨星で、距離は約25,000光年。

質量は太陽120倍以上もあるとてつもない巨星で、高光度青色変光星に分類されています。 - アンタレス(Antares):さそり座の1等星アンタレス。

地球から約550光年の赤色超巨星で、表面温度は約4,000度 - ベテルギウス(Betelgeuse):オリオン座の1等星で、冬の大三角の1角をなす星として有名。

地球から約6403光年の赤色超巨星で、膨張を続けている晩年を迎えた恒星です。 - おおいぬ座VY星(VY Canis Majoris):太陽の1,400倍以上もある赤色超巨星。

地球から約49,000光年の赤色超巨星で、この星もまた晩年を迎えた恒星です。 - たて座UY星(UY Scuti):銀河で最も明るい赤色超巨星の1つ。

光度は太陽の340,000倍。距離は約9,500光年。

また、私たちの太陽もまた晩年を迎えると赤色巨星に変貌し、地球を飲み込むほどの大きさまで膨張すると考えられており、ベテルギウスやアンタレスなどは一生を終えると、周辺の星々を巻き込むほどの大爆発(超新星爆発)を起こし、赤色超巨星などは爆発後はブラックホールになる運命が待っていると考えられています。

光日と光年

恒星の大きさを表した次に、光日(Light Day)をビジュアル化しているこの動画は、光日~つまり、光が一日で進む距離を表しています。光の速さは秒速約30万キロ。

そんな光が1日で進む距離は約259億キロです。

現在の常識では、アインシュタインの相対性理論により光の速さが最も速いとされており、光が1年で進む距離を”光年(Light Year)”といい、その距離は何と9.46兆キロもあります。

1光年は気の遠くなるような距離なのですが、それでも太陽系に最も近い恒星系のアルファ・ケンタウリまで約4.6光年もかかりますので、これだけでも宇宙がどれだけ広いかおわかりいただけるのではないでしょうか?