先日、約14年にも渡り火星で調査を行って来た火星探査機「オポチュニティ」がその任務を終えたというニュースがありましたが、オポチュニティの任務が終了したからと言って、火星探査もそこで終了したワケではありません。

引き続き、いくつか他の探査機が任務にあたっており、その中のひとつマーズ・エクスプレスという探査機が火星軌道上を周回しながら様々な”火星の顔”を捉えており、そんなマーズ・エクスプレスの約15年に渡る任務で地球に送られて来た、火星の画像がまとめられた動画が話題になっています。

火星探査機マーズ・エクスプレス15年間の成果

欧州宇宙機関 (ESA) が開発した火星探査機マーズ・エクスプレスが打ち上げられたのは2003年6月の事でした。それから約半年間の飛行ののちの同年12月無事に火星軌道に到達し、以降15年以上に渡り(2019年現在)火星の軌道を7.5時間かけて周回あいながら探査を続けて来ました。

「Image Credit:火星低軌道を周回するマーズ・エクスプレス(Wikipediaより)」

火星でのマーズ・エクスプレスの主なミッションは、軌道上から火星の地表を撮影し10メートル単位内での火星地図を作製する事と、他に、100メートル単位での鉱物分布図も作製、また大気組成を分析する事等でした。

無人火星着陸機「ビーグル2」の失敗

マーズ・エクスプレスは、火星軌道上を周回するオービターと火星地表に着陸し調査するビーグル2の編成になっており、オービターの方は、前記したように火星の地図や鉱物分布図の作製の任務にあたり、一方、着陸するビーグル2は、搭載されたロボットアームで火星地下のサンプルを採取して調べる予定だったのですが火星降下中に地球との交信が途絶。その後行方不明となり、その性能を発揮することなく任務は失敗に終わっています。

「Image Credit:火星降下中に行方不明になったビーグル2(Wikipediaより)」

興味深い発見が相次いだ周回機の探査

着陸機ビーグル2の投入は残念ながら失敗してしまいましたが、火星軌道上を周回しているオービターは15年以上も活動を続け運用されています。そんな探査を行う中では新しい発見が相次いでおり、その中でも興味深いのが、

- 太陽風による火星への影響:火星には磁場が存在しないため、直接太陽風が火星の大気に影響を与えています。

そんな状況で確認されたのが、太陽風の影響は電離圏を突き抜け火星上空の270キロ付近まで入り込んで来ている事と、太陽風によって火星の大気が宇宙に流失していることが判明しています。 - 希薄だが大気中にメタンを発見:火星の大気の大半は二酸化炭素である事は以前から判っていましたが、マーズ・エクスプレスによって軌道上から詳しい調査をする事で0.01ppm程度の濃度でメタンが検出されており、メタンが大気中にあることによって過去の火星で火山活動があったか、もしくは生命の起源に繋がっている可能性があると考えられています。

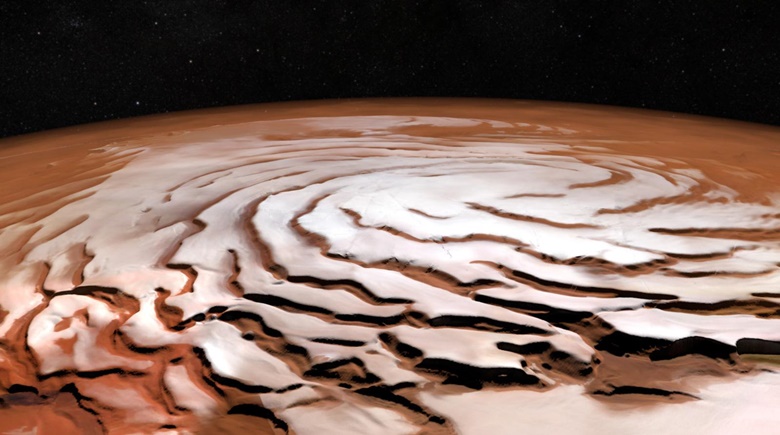

- 南極の極冠に水の氷の存在を確認:火星の極寒地帯には氷が存在していることはわかっていましたが、この探査でその成分に水が含まれている事が判明。また氷の下には液体になった水が存在する可能性も高まっています。

マーズ・エクスプレス15年間で撮影された画像のまとめ

マーズ・エクスプレスが火星を上空から探査しながら撮影した画像は数千枚にもおよび、それは火星全体を網羅するほどの膨大な数になっています。マーズ・エクスプレスを運用している欧州宇宙機関(ESA)は、これまで撮影された火星の画像から厳選した十数枚を1つの動画にまとめて公開してくれており、これらの画像のほとんどは観測データから再現したCG画像ですが、それでも実際の火星の風景に近い忠実なモノとなっているようです。

では、ESAが厳選したマーズ・エクスプレスの火星画像をいくつかご紹介します。

砂丘フィールドを持つニューカム・クレーター

まず、ご紹介するのは南半球に位置するニューカム・クレーター(Neukum Crater)です。

「Image Credit:ESA/DLR/FU Berlin; NASA MGS MOLA Science Team」

幅が約102キロを持つこの巨大クレーターは、風によって内部に吹き寄せられた火山素材から成る砂が積もった砂丘フィールドではないか?と考えらており、このニューカム・クレーターは、火星でも最も古い約40億年前の領域の一つである「ノーチス・テラ領域」に位置しています。

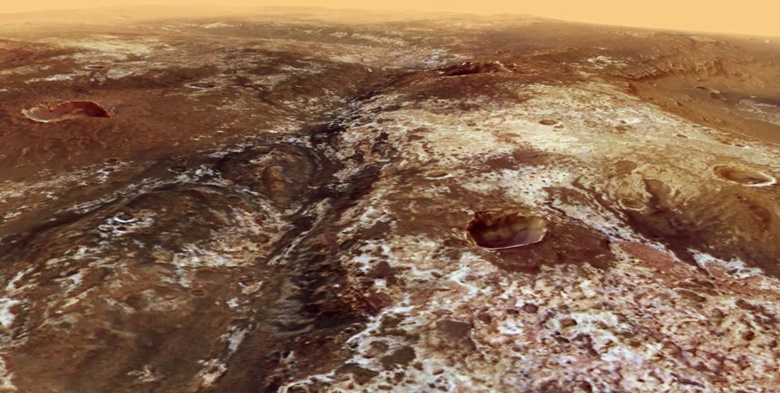

北の極冠地域

火星の北極冠は、日本の面積の約2倍の約1,000キロに渡る領域を持っています。

「Image Credit:ESA/DLR/FU Berlin; NASA MGS MOLA Science Team」

画像にある白い部分は約30キロの深さまで氷と塵が体積しており、その間にある谷は「Chasma Boreale」と呼ばれ、長さは地球のグランドキャニオンほどなのに対し幅はそも7倍もある約200キロにも及びます。

なお、氷の成分は大部分が二酸化炭素(ドライアイス)で出来ていると考えられています。

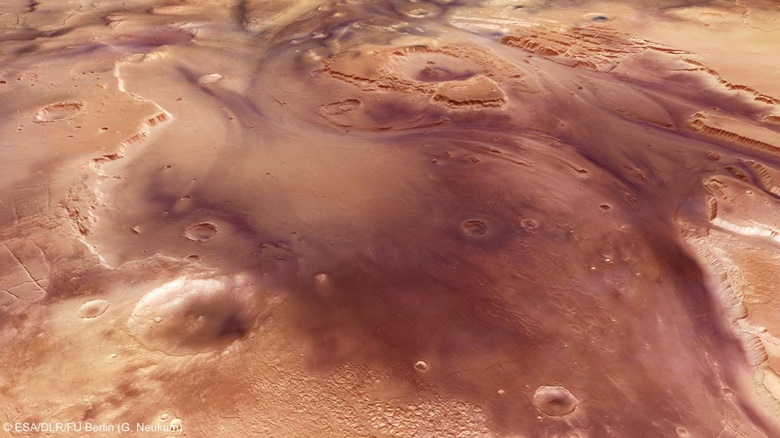

火星探査車「エクソマーズ2020」の着陸候補地「マゥルス峡谷」

マゥルス峡谷(Mawrth Vallis)は、欧州宇宙機関(ESA)がロシア・ロスコスモス社が共同で開発し、2020年に打ち上げる火星探査車「エクソマーズ2020」の着陸候補地のひとつに選ばれた場所です。

「Image Credit:ESA/DLR/FU Berlin; NASA MGS MOLA Science Team」

マゥルス峡谷は探査車が着陸しやすい赤道付近(北側)にあり、かつて(数十億年前)はそこに川が流れていたと推測されている渓谷で、火星の水の調査や地質学的な歴史の記録が豊富に残っている領域と期待の高まる場所でもあり、もし水の痕跡がマゥルス峡谷にあれば生命の痕跡の可能性もあるもでは?という理由から探査候補地に選ばれています。

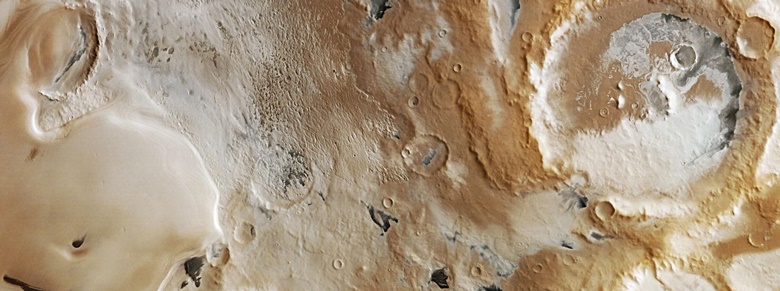

湖が干上がった凹地?「ベクレル・クレーター」

ベクレル・クレーター(Bequerel crater)は、火星北半球にあるアラビア大地にある直径167キロもある巨大なクレーターです。

「Image Credit:ESA/DLR/FU Berlin; NASA MGS MOLA Science Team」

クレーター内部にある中央峰は、底面から約1,000メートルの高さがあり、ここは、35~38億年位前に大量の水が蓄えられていた湖跡ではないかと考えられています。

かつての大洪水で出来た「カセイ渓谷」

カセイ渓谷は、北半球にある全長1,780キロ、最大幅480キロに達する巨大渓谷。

「Image Credit:Wikiwand」

カセイ渓谷は、かつて火星にも豊富にあったとされる液体の水による大洪水で、大きく地形が変形したと思われる渓谷ではないか?と推測されています。

ちなみに、カセイ渓谷の”カセイ”は日本語の”火星”に由来しているそうです。

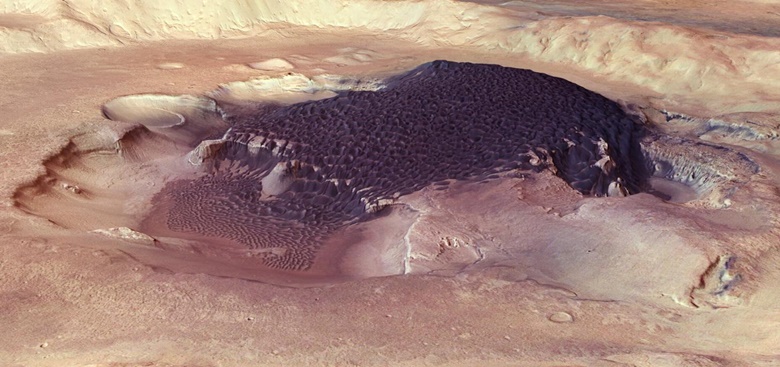

風が掘った造形美「レイブ・クレーター」

衝撃的で歪な造形を持つ「レイブ・クレーター(Rabe Crater)」。

「Image Credit:ESA/DLR/FU Berlin; NASA MGS MOLA Science Team」

このクレーターの場所は南半球で、赤道と南極の中間点付近にあり、クレーターの黒い部分は玄武岩素材で高さ150~200メートルほどの砂丘になっており、ここに風が吹き荒れ特徴的な模様が創り出されていると考えられています。

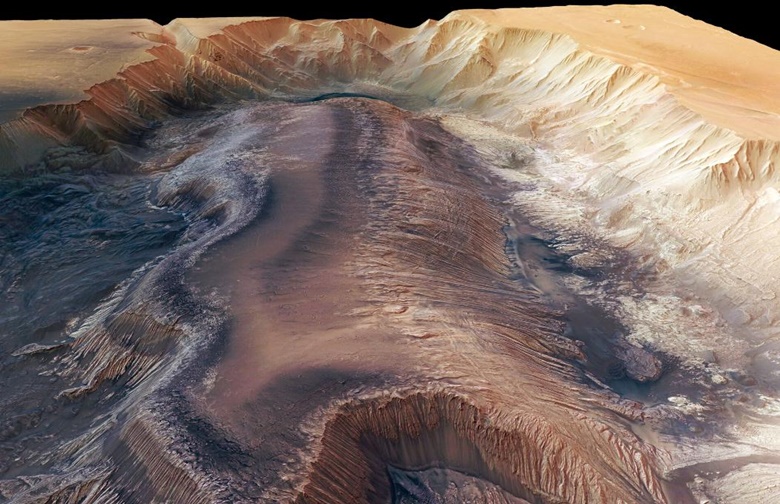

火星初期の傷跡「ヘーベス・カズマ」

ヘーベス・カズマ(Hebes Chasma)は大地の裂溝帯を意味し、火星初期の地殻変動が激しかった頃の大地の傷跡を呼べる地形です。

「Image Credit:ESA/DLR/FU Berlin; NASA MGS MOLA Science Team」

この地形が出来たのは、火星創世期の頃でマグマで満たされた地殻が引き延ばされた結果、形成されたモノと考えられており、ヘーベス・カズマは深さ約8,000メートル、東西約315キロ、南北約125キロと巨大な大きさを持ちます。

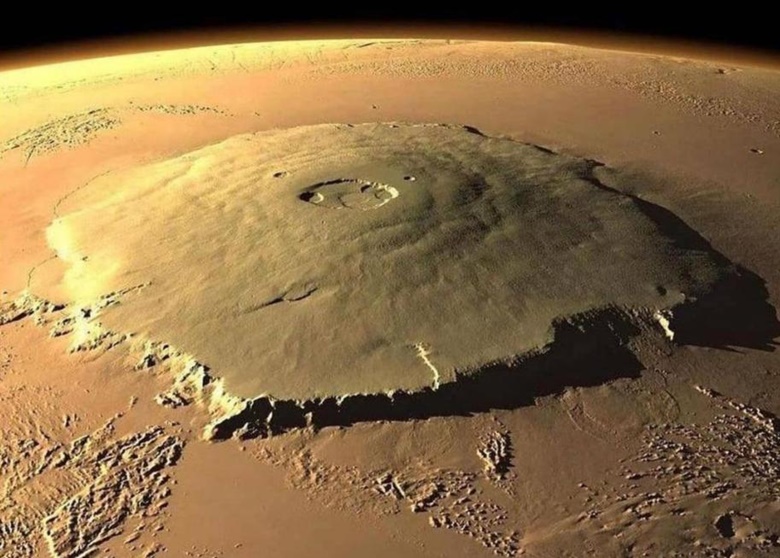

太陽系最大の山「オリンポス山」

太陽系最大の山として知られている火星の「オリンポス山(Olympus Mons)」。

「Image Credit:Wikipedia」

高さは、地球最大の山ヒマラヤ・エベレストの約3倍。火星の標高基準面から25,000メートルもの高さを持ち、また、山頂にあるカルデラは富士山がスッポリ収まってしまうほどの大きさがあり、裾野の直径は550キロ以上もある巨大な山です。

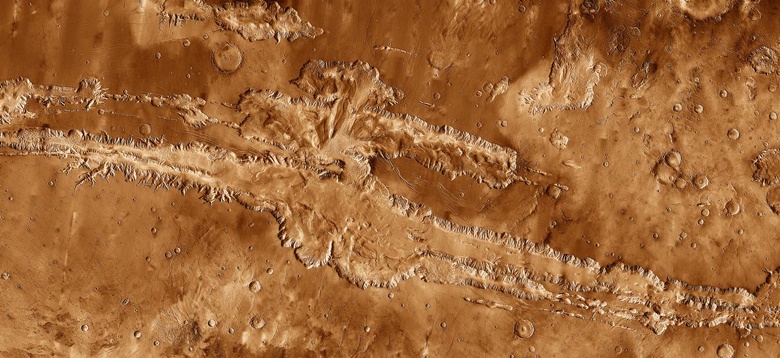

太陽系最大規模の渓谷「マリネリス峡谷」

長さ4,000キロ、幅は最大200キロ、深さは7,000メートルにも及ぶ太陽系最大規模の渓谷「マリネリス峡谷(Valles Marineris)」。この渓谷は赤道に沿って東西に伸びており、その巨大さ故に地上からの望遠鏡観測でも確認が出来るほどです。

「Image Credit:火星赤道付近を横切るマリネルス渓谷(Wikipediaより)」

マリネルス渓谷もまた大規模な地殻変動により出来た割れ目だと推測されています。

南極圏に広がる厚い氷で覆われた「プロメセイ平原」

プロメセイ平原(Promethei Planum)は、火星南極領域に広がる厚さ1,000メートル以上もある氷で覆われた平原です。

「Image Credit:ESA/DLR/FU Berlin; NASA MGS MOLA Science Team」

プロメセイ平原に広がる氷も北極圏同様、大部分がドライアイスで出来ている永久極冠です。

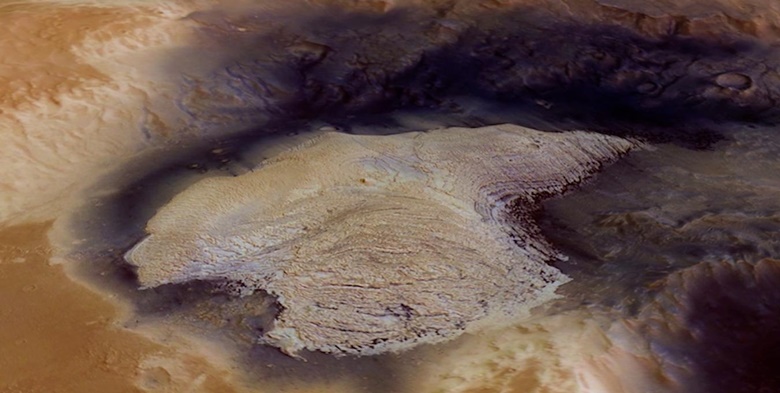

氷が蓄積された「コロリョフ・クレーター」

動画では「Crater Ice」と紹介されていますが、これはクレーター内に氷が堆積したモノで火星ではこのようなクレーターがいくつも見られます。

「Image Credit:ESA/DLR/FU Berlin」

そんなクレーターの中でも最大級のモノが、火星北極圏にある「コロリョフ・クレーター」の規模は直径約80キロ、深さ約1.9キロもあり、堆積した氷によって上空の大気も冷却され常に寒気が形成される事により、ほぼ永久的に氷が残り続けていると言います。

マーズ・エクスプレスで得られたデータが有人探査の指標?!

マーズ・エクスプレスによって得られた火星の興味深い発見の数々のデータにより、今後行われるであろう有人による火星探査ですが、有人探査機が火星のどこに着陸し何を調査するのか?の大きな指標になっていることは間違いないでしょう。

「Image Credit:NASA」

早ければ2020年代には実現される可能性がある火星での有人探査ですが、これはアメリカのNASAだけではなく、マーズ・エクスプレスを火星に送り込んだ欧州宇宙機関 (ESA)も有人火星探査計画「オーロラ・プログラム」を発表しています。

さらにこの探査目的は単なる火星の探査だけではなく、今後の人類の居住圏を火星に見つけるという意味も出て来ると言います。

太陽系の天体の中では火星が最も地球の環境に近いと言われていますが、実際には地球に比べるとかなり劣悪で過酷な環境であり、とても人が快適に住める場所ではない事は確かです。

いずれにせよ、火星での探査は莫大な費用がかかり、そこに人間を行かせるとなれば正に命がけです。

そんなリスクを少しでも軽減するためにも、マーズ・エクスプレスが行ったような探査は重要になって来ます。

マーズ・エクスプレスの他にもいくつもの無人探査機が活動している火星。

今後の探査成果も注目ですが、少しでも多く人類が火星に行く理由を見つけ出してほしいモノです。