このサイトでも何度もお伝えしている地球に一番近い惑星「金星」ですが、この惑星は地球に一番近い惑星であると同時に大きさも密度も地球に似ている事から、地球と金星は”姉妹星”と呼ばれるほどの天体です。

しかし、その実、地球と姉妹は姉妹でもあまりにも性格が異なる特徴を持っているのが金星であり、それは地球を基準に考えるとあまりにも常識外れと言えるほどなのです。

今回は、そんな”常識外れ”な特徴を持つ金星についてお話したいと思います。

まず知っておきたい地球と金星の距離関係

地球から見て全天で最も大きくそして明るく見える天体が太陽で、二番目が地球の衛星・月。と、ここまでは誰もが知る事ですが、三番目に明るいのは?と聞かれると、普通の人ならちょっと戸惑うかも知れません。

それもそのハズで、三番目に明るい星は太陽や月に比べるとかなり目立たない存在かも知れません。

ですが、三番目に明るい星を明け方や夕方に見ると「なるほど!」と頷けると思います。

そう!

朝方は「明けの明星」、夕方は「宵の明星」で有名な金星です。

「Image Credit:明けの明星(Wikipediaより)」

そんな金星を光度で言うと、マイナス3.9~マイナス4.6等級ほどになるのですが、何故、金星は太陽や月のように目立たないのでしょうか?

その理由は大きく分けて2つあると思っており。

1つは、金星が地球より太陽に近いため、見え方も常に太陽の近くで見える事で、宵の明星や明けの明星と呼ばれるように太陽が沈んだ直後や昇る前の短い間にしか見る事が出来ないからです。

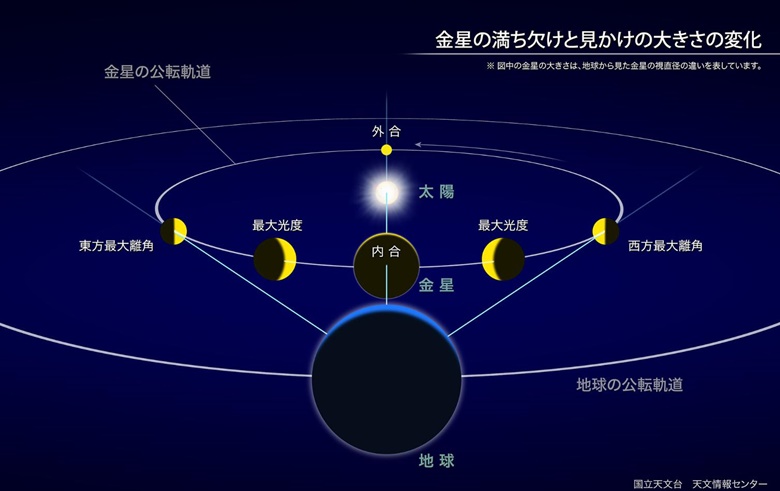

そしてもうひとつは、地球も金星も同じ太陽の周りを回る惑星だからであり、2つの惑星が別々に太陽を周回すれば、当然、距離が離れたり近づいたりします。

そのため、時期によって金星が明るく見えたり、暗くみえたりするワケなのです。

「Image Credit:国立天文台 天文情報センター」

(上図補足:内合→内惑星(ここでは金星の事)が太陽と地球の間にあり3つの天体が一直線に並んだ時の事。外合→内惑星(ここでは金星の事)が地球から見て太陽の向こう側にあり3つの天体が一直線に並んだ時の事)

そんな地球と金星の距離関係は、地球と太陽との平均距離が1億4,960万キロ(公転周期約365日)に対し、金星と太陽との平均距離は1億820万キロ公転周期約225日)で、最も地球に接近したときで、わずか4,000万キロほどの距離です。

しかし、この距離の違いこそが、姉妹星である地球と金星の性格(環境)を大きく変貌させる事になるのです。

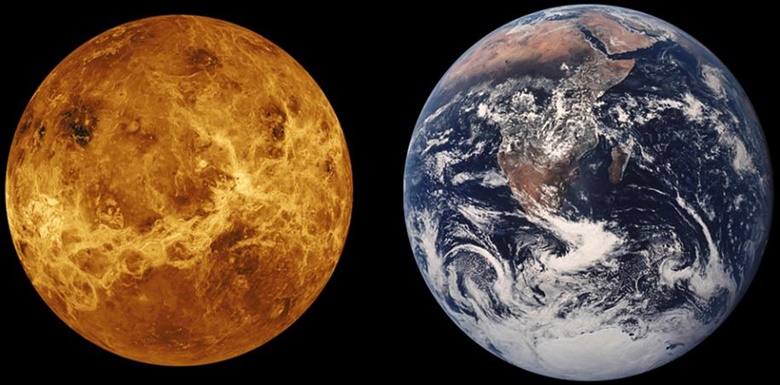

「Image Credit:Wikipedia」

| 半径 | 密度 | |

|---|---|---|

| 金星 | 6,052km | 5.20g/cm3 |

| 地球 | 6,378km | 5.52g/cm3 |

凄まじく遅い自転周期。それには理由があった

地球の自転周期(1日)は24時間で、私たちこの自転周期に合わせて生活していますが、一方、金星の自転周期は243日もあり、これはつまり、金星の一年(公転周期)より一日(自転周期)が長い事になります。では何故、金星はこんなにも自転周期が遅いのでしょうか?

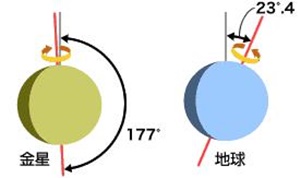

明確な原因はわかっていませんが、おそらくは金星の自転軸が反転した状態(自転軸の倒立)になっているからなのではと考えられています。

自転軸の倒立~つまり金星では地球の北が南になっており、南が北という逆の状態で赤道傾斜角は177度にもなっています。

(※ 地球の赤道傾斜角は23.4度)

「Image Credit:国立科学博物館HPより」

これにより、金星の自転は見た目上逆方向に周っており、太陽系の惑星の中でも自転軸が反転しているのは金星だけなのです。

分厚い大気で生命の住めない劣悪環境

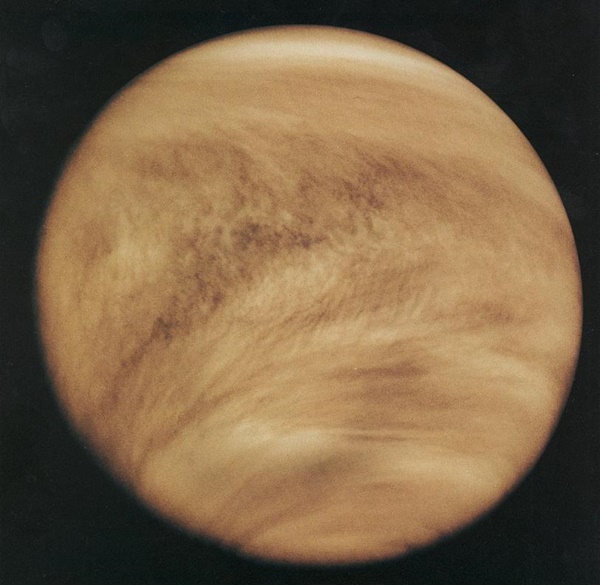

大きさや密度等が地球と似た惑星の金星ですが、地球と同じく大気も存在しています。しかし、その大気は地球とは全く異なるモノで、大気があるからと言って必ずしも生命が居るとは言えない事を金星が証明してくれています。

「Image Credit:惑星全体を覆い隠す金星の厚い大気(Wikipediaより)」

地球より太陽に近い事と、凄まじく遅い自転周期の影響で極端に温室効果が高まり、ほとんどが二酸化炭素(96.5%)で埋め尽くされた金星の大気の影響で、温室効果と大気圧は常識外れとも言える想像を絶するモノで、大気の厚みで気圧が極端に高くなってしまい地表付近の気圧は90気圧にも達していると言います。

ちなみに、この気圧は地球上では水深900メートルに匹敵するほどの圧力を持っており、私たち人間はもちろんのこと大半の物質はこの気圧で押し潰されてしまうでしょう。

そしてこの温室効果で最たるものは気温であり、金星地表付近の気温は摂氏460度もあり場所によっては500度を超えているところもあるそうです。

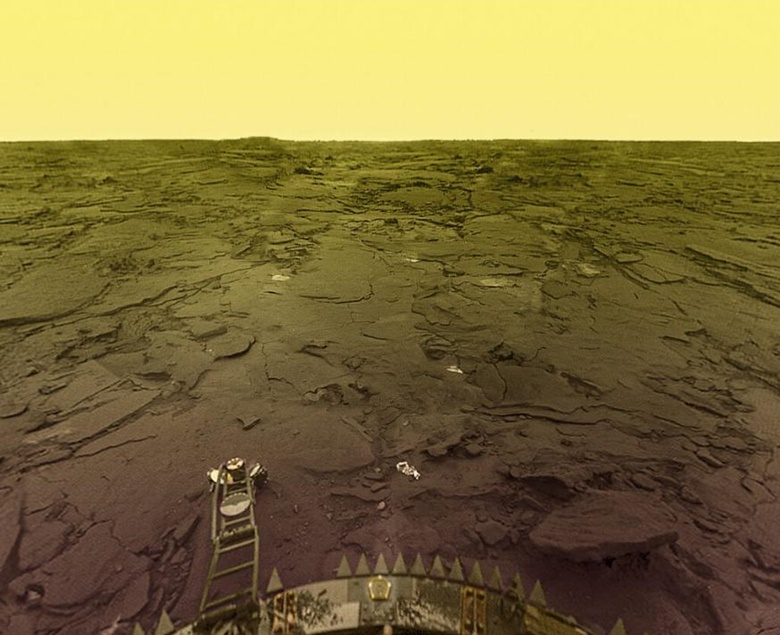

「Image Credit:旧ソ連の金星探査機ベネラ13号により撮影された金星の地表(Wikipediaより)」

つまり、大気があっても度が過ぎるとはこの事で、とても生命など住める環境では無い事は誰の目にも明らかではないでしょうか?!

大気層の中も劣悪環境

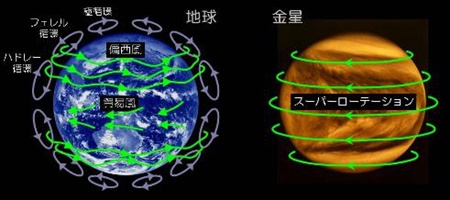

金星にも雲はありますが、地球の水蒸気の雲とは違い金星の場合は亜硫酸ガスの雲であり、その雲から落ちて来る雨は物質を溶かす濃硫酸なのですが、あまりにも高温のため濃硫酸の雨は地表に届かず途中で蒸発してしまいます。また、大気があれば風も吹き、金星の大気上層では「スーパーローテーション」と呼ばれる秒速100メートル以上の超暴風が吹き荒れている事は以前から知られていました。

「Image Credit:金星を巡るジェット気流「スーパーローテーション」(金星探査機「あかつき」プロジェクトサイトより)」

通常、常識的な考えでは大気の流動は惑星の自転速度より遅いハズなのですが、金星のスーパーローテーションはそれに当てはまっておらず原因は今のところ不明。

現在、日本のJAXAなどの研究機関が、この謎の解明に取り組んでいるところです。

太古の金星は本当に地球と姉妹星だった?

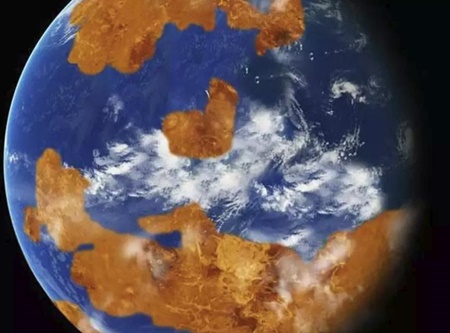

現在でこそ金星は地球と姉妹星とはとても言えない劣悪環境ですが、太古~今から30億年ほど前は金星にも地球と似たような程良い大気があり、海も存在した温暖な環境だった可能性があるという説があります。

「Image Credit:約30億年前の金星の想像図(Goddard Space NASAより)」

ちなみにこの頃の地球はようやく原始生命体が誕生した時代で、もし太古の金星に温暖な環境があったとしても、この頃に高度に進化した生命が居たとは考えにくいでしょう。

現在の金星にも生命が居る可能性が出て来た?

超高温・高圧で生命が存在するとは到底思えない劣悪な環境の金星。しかし、ここにきて「もしかしたら生命が居るかも?」という期待が出てきました。

「劣悪環境の金星のどこに生命が?」と思いますが、その場所は地表ではなく空中~雲の中だそうです。

前記もしましたが、金星の雲は亜硫酸ガスで出来ているだけではなく、大気上層部には二酸化硫黄の雲もあるとの事で、この雲がある場所は温度も低温(摂氏0~60度)、気圧も0.4~2気圧程で比較的安定した環境が整っているらしく、もしかしたら、この場所に太古の原始生命体の生き残りが居る可能性があると一部の研究者が示唆しています。

その根拠となるのが、日本のJAXAが打ち上げた金星探査機「あかつき」が撮影した、金星大気の紫外線画像に黒いシミの部分が写っている事。

「Image Credit:金星大気に見られる”黒いシミ”(NASAより)」

この黒いシミの部分が二酸化炭素を食糧としている微生物の集まりではないか?と指摘しています。

地球と金星。これほどの環境の違いを創った決定的な違い

劣悪な環境の金星に、微生物とは言え生命が居る可能性には驚きましたが、いずれにせよ基本的な特徴は似ていても、地球と金星の環境には大き過ぎる差がある事は事実です。このような環境の差は金星が地球より太陽に近い事と、自転速度の遅さ以外にも金星に恒久的に存在出来る海が形成されなかった事にあるのでは?という研究結果が出ています。

それは、太古の金星に一時的に海が形成したにも関わらず長く海の状態を維持出来なかった事で、地球のように海に二酸化炭素が吸収されずに多くの二酸化炭素が大気中に残ってしまい、それが原因で温室効果が高まり、長い年月をかけて現在のような金星になってしまったのでは?との研究では結論が出されています。

また、金星が地球のようになれなかったのは、惑星全体の大気等に程良い引力の影響を与えてくれる、地球の月のような衛星を金星が持っていなかったこともひとつの要因として考えられています。