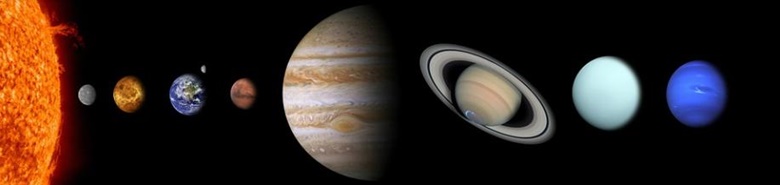

太陽を公転する惑星は全部で8つ。そんな惑星たちの周りを回る衛星も全部で200個以上(2022年現在)あります。

これらの衛星の特徴は非常に興味深く、衛星でありながら惑星よりも大きな天体や大気を有する衛星もあり、さらには生命存在の可能性のある衛星までと様々。

ここでは、そんな太陽系の衛星たちについて、惑星毎の特徴的で代表的な天体を順番にいくつかご紹介したいと思います。

太陽系の衛星数

太陽系8惑星の周りを回る衛星は、観測技術が飛躍的に発達した現在でもその全ては発見されておらず、現時点で発見された衛星の総数は210個。うち、衛星として確定されているのが207個(2022年8月現在)もあり、その大半が木星や土星等の大きな重力を持つ巨大惑星に集中しています。

| 惑 星 名(軌道順) | 発見された衛星数 | 確定衛星数 | 代表的な衛星 |

|---|---|---|---|

| ① 水星(Mercury) | 0 | 0 | – |

| ② 金星(Venus) | 0 | 0 | – |

| ③ 地球(Earth) | 1 | 1 | 月(Moon) |

| ④ 火星(Mars) | 2 | 2 | フォボス(Phobos) |

| ⑤ 木星(Jupiter) | 80 | 80 | 4つのガリレオ衛星 (イオ(Io)・エウロパ(Europa)・ガニメデ(Ganymede)・カリスト(Callisto)) |

| ⑥ 土星(Saturn) | 86 | 83 | タイタン(Titan) |

| ⑦ 天王星(Uranus) | 27 | 27 | ミランダ(Miranda) |

| ⑧ 海王星(Neptune) | 14 | 14 | トリトン(Triton) |

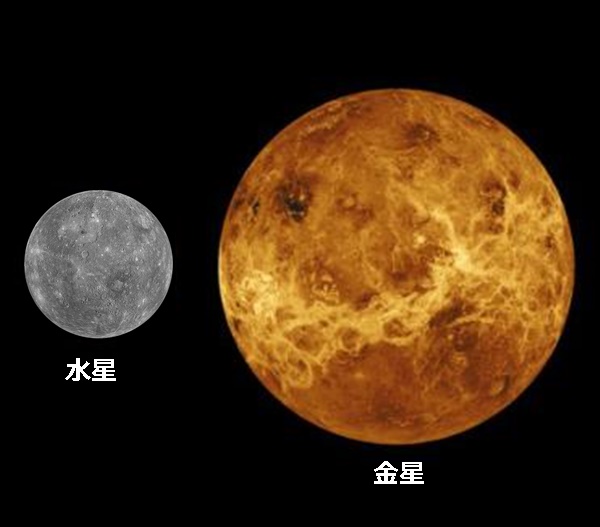

衛星持たない内惑星の水星と金星

地球の内側を公転する惑星の事を内惑星と呼び、その内惑星は2つで水星と金星です。

「Image Credit:Wikipedia」

しかしながら、この2つの惑星には衛星は存在しておらず、何故、2つの内惑星に衛星が無いのか?その明確な理由はわかっていませんが、おそらくは質量があまり大きくない水星と金星が、巨大な質量を持つ太陽に近い事による重力の影響で、衛星を保持するほどのチカラ(重力)が持てなかったのではないかと考えられます。

地球生命に重要な役割を持つ唯一の衛星・月

太陽系第3惑星は、もちろん私たちが住む地球です。そして地球にある衛星はただ一つ。誰もが知っている月は、あまりにも身近な天体でもあります。

そんな月は地球の4分の1の大きさで質量は地球の81分の1。

惑星と衛星の大きさや質量比率で言うと、太陽系の惑星の中でもこれほど大きな衛星を持った惑星は地球以外にありません。

「Image Credit:地球と月の大きさ比較(上画像)と距離関係(下画像)(Wikipediaより)」

これだけ大きな衛星・月が地球にもたらす影響は絶大で、地球生命にも様々な影響を与えてくれており、その中のいくつかを挙げてみると・・・

- 地球の自転の傾きが安定。月の潮汐力のおかげで地球の自転軸は約23.3度とほぼ固定されています。

これにより地球の気候は安定し、春夏秋冬の四季も地球の自転軸の傾きがもたらしてくれています。もし、月の潮汐力の影響が無くなり自転軸が不安定になった場合、地球の気候に極端な変動が起こり生命の生存が危機的状況になる可能性があります。 - 地球の自転速度。地球の自転速度である一周24時間は月の影響によるものです。もし月が存在しなかったら、地球の自転軸ばかりか自転速度も速くなり、1日が8時間ほどになってしまうと推測され、さらに、自転速度が速くなると大気の流れも加速し地球の気候は荒れ狂った状態になるでしょう。

- 潮汐力で生命バランスの維持。潮の満ち引きや海流等、月の潮汐力で地球の海は絶え間なく変動しています。これにより海は程よくかき回され、大気の流れを安定させて生命の育成を促進させており、生命活動に絶妙なバランスをもたらしてくれています。

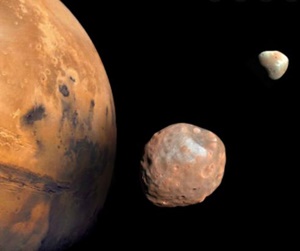

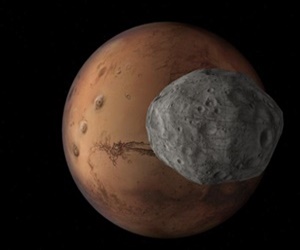

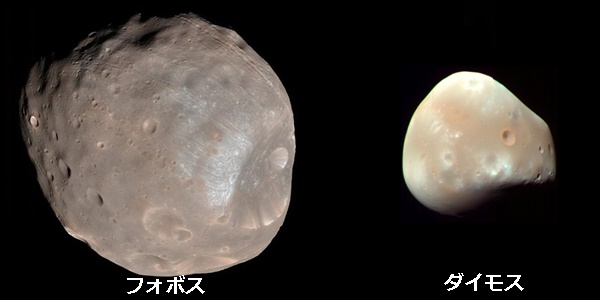

火星に捕縛され衛星となった2つの小惑星

火星には2つの衛星フォボスとダイモスが存在し、火星の直径が6,779キロに対しフォボスの直径は約23キロで、ダイモスに至っては約12キロほどの大きさしかない非常に小さな天体です。

「Image Credit:Wikipedia」

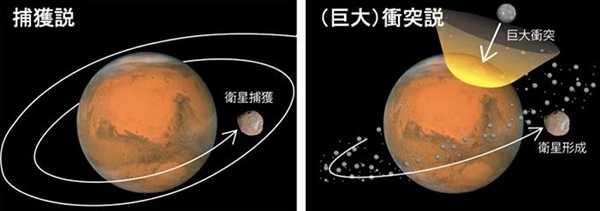

そんな火星の衛星の起源は2つの仮説があり、1つは、フォボスとダイモスは元々火星の外側を周る軌道にある小惑星帯の小惑星で、それが軌道を外れ火星の重力場に捕まったことで衛星になったという「捕獲説」と、2つめは、火星に巨大天体が衝突した事による破片でフォボスとダイモスの衛星が形成されたという「巨大天体衝突説」があり、現時点では「巨大天体衝突説」の方が有力だという考えがあるのですが、この謎は宇宙航空研究開発機構(JAXA)が2020年代中盤以降に実施する「火星衛星探査計画(MMX)」にて解明される事が期待されています。

「Image Credit:東京工業大学H.P.より」

また、フォボスは火星の低軌道(火星表面から約6,000キロ上空)を公転しており、公転周期も火星の自転速度より速く(火星の自転速度:約24時間。フォボスの公転周期:約8時間)、そのためフォボスは少しずつ火星に引き寄せられており、3,000万年~5,000万年後にはロッシュ限界に達しバラバラに破壊されるか、もしくは火星に落下する運命にあると考えられています。

あのガリレオ・ガリレイによって発見された木星の4つの衛星

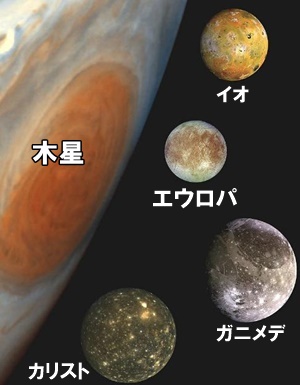

木星の衛星は、2021年6月にアマチュア天文家により新たに衛星が発見された事で合計80個の衛星となり、太陽系の惑星の中では土星に次ぐ多くの衛星数を誇っています。そんな数多くある木星の衛星の中で有名なのが、17世紀に活躍したイタリアの天才学者ガリレオ・ガリレイによって発見された4つの衛星で、通称「ガリレオ衛星」と呼ばれるイオ・エウロパ・ガニメデ・カリストです。

「Image Credit:木星と4つのガリレオ衛星(Wikipediaより)」

ここでは、そんなガリレオ衛星の中から特徴的なイオ・エウロパ・ガニメデについて解説します。

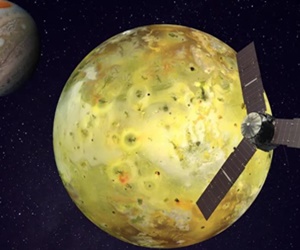

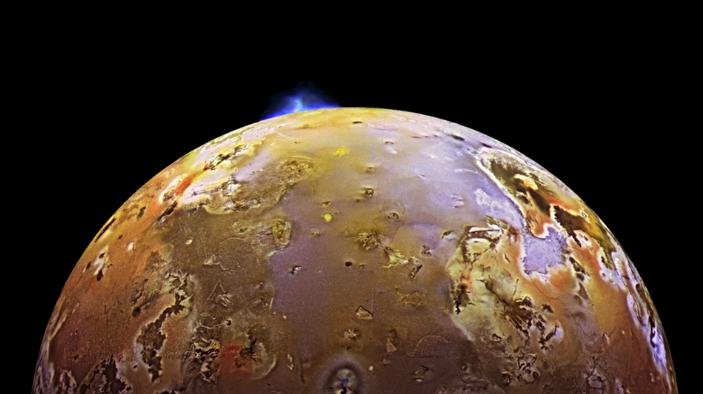

地球以外に活火山が初めて観測された衛星イオ

ガリレオ衛星の中で、最も木星に近い距離を公転しているイオ。木星との平均距離は約42万キロとこの近い距離により、木星の巨大な引力と他の衛星との軌道共鳴による潮汐力でイオの内部は強烈に熱せられていて火山活動が活発になっています。

「Image Credit:イオの火山活動(Wikipediaより)」

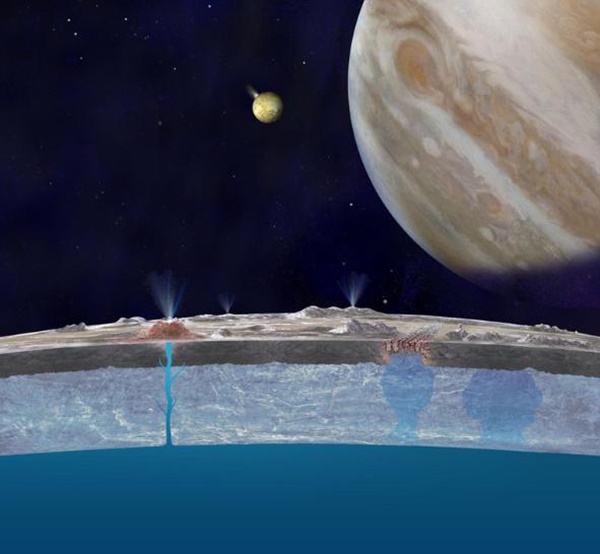

生命存在の期待がかかる注目の天体・衛星エウロパ

衛星エウロパは、今最も注目されている天体のひとつ。エウロパの表面は厚い氷に覆われているのですが、イオと同じく木星からの潮汐力で内部が熱せられた影響により、氷の下には熱で溶けた水(海)が広がっていると考えられています。

地下に海は広がっているのであれば、そこには生命が存在する可能性も高いとされ、今後エウロパには生命を探るための探査機が送られる予定となっています。

「Image Credit:エウロパの地下に広がる海の想像図(Wikipediaより)」

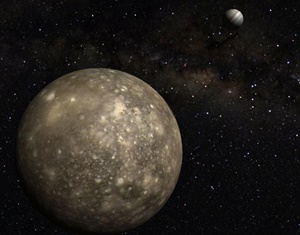

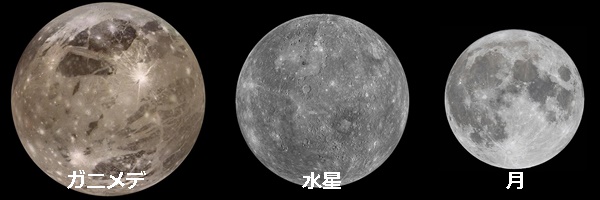

惑星の水星よりも大きい太陽系最大の衛星ガニメデ

ガニメデの特徴は太陽系最大の衛星は、惑星の水星よりも大きな衛星です。

「Image Credit:Wikipedia」

また、エウロパと同じように地下に海が存在する可能性があると指摘されており、今後の探査に期待がかかる天体のひとつでもあります。

生命存在の期待と厚い大気に覆われた土星2つの衛星

かつて土星は木星に次ぐ衛星を持つ惑星でしたが、今やその木星を抜き太陽系惑星の中で最も多い衛星数(現在83個(2021年現在))を誇っています。そんな土星では特に注目されている特徴的な衛星があり、それがエンケラドゥスとタイタンの2つの衛星です。

エウロパと並ぶ生命存在の期待度~太陽系で最も白い星・衛星エンケラドゥス

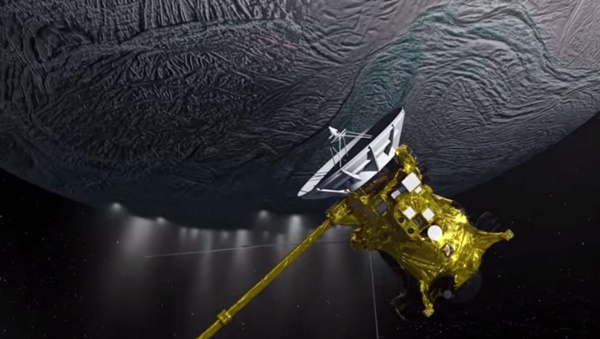

土星の第二衛星・エンケラドゥスは直径500キロほどの小さな天体で、全体を厚い氷に覆われ、その氷による反射率の高さのため白く輝き太陽系天体の中で最も白い星と言われています。そんなエンケラドゥスもまたエウロパと同様に内部に熱源を持ち、氷の下の地下には大規模な水の海が広がっていると考えられており、その証拠となるのが、土星探査機カッシーニが発見したエンケラドゥスの南極から間欠的に噴き出す水蒸気や氷です。

「Image Credit:NASAジェット推進研究所の動画より」

この発見により、厚い氷の下に氷を溶かすほどの熱源があることが確認され、そこに生命が存在する期待がかなり高まっています。

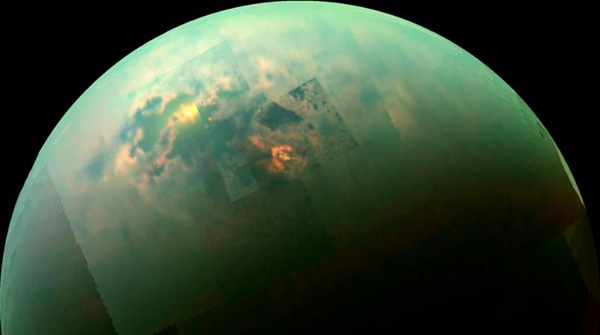

大気があり川が流れている地球に似た?衛星タイタン

土星の第六衛星・タイタンには、以前から厚い大気があることが確認されていました。そんな厚い大気を持つタイタンの驚くべき真実を突き止めたのも土星探査機カッシーニでした。

「Image Credit:土星第6衛星・タイタン(Wikipediaより)」

カッシーニの探査で判明したタイタンの真実とは?その一部を挙げてみると。

- 地球に近い大気圧:成分(窒素97%、メタン2%)こそ違いますが大気圧は地球の約1.5倍。

しかし、タイタンの表面積は地球より小さいため、実際の大気量は地球の10倍ほどになると言います。 - 地表を流れる川と湖:タイタンの地表にはエタンやメタン等の炭化水素が流れる川があり、川の流れ着く先には湖がある事も発見されています。

- 山があり雨が降る地球の自然環境に似た風景:タイタンの地形は、地球のように風雨で浸食されて形成されたような山脈が広がっており炭化水素の雨が降っている事も確認されています。

シェイクスピア等戯曲の名前が付けられた天王星の衛星たち

天王星には27個の衛星が発見されていますが、実際に天王星軌道に到達し探査を行ったのは1977年に打ち上げられた探査機ボイジャー2号だけで、以降は地上からの観測のみであり、天王星衛星の詳細な情報はわかっていないのが現状です。そんな中でも天王星の五大衛星と呼ばれているのが、ミランダ、アリエル・ウンブリエル・チタニア(タイタニア)・オベロンです。

「Image Credit:Wikipedia」

この五大衛星をはじめ、天王星の衛星はすべてウィリアム・シェイクスピアか、アレキサンダー・ポープの戯曲作品に登場する名前から名付けられています。

逆行軌道を持つ海王星の衛星トリトン

14個の衛星を持つ海王星。海王星もまた、実際に軌道まで到達し探査を行ったのはボイジャー2号だけで、そんな詳細な探査が行われていない中でも特質すべき特徴を持っているのが衛星トリトンではないでしょうか。

「Image Credit:衛星トリトン(左)と海王星の軌道上に浮かぶトリトン(右)(Wikipediaより)」

トリトンの特徴は公転軌道が逆行している事にあり、この逆光している事が大きな要因となり海王星の潮汐力に引かれ徐々に海王星に接近しつつあります。

そしていずれトリトンはロッシュ限界に達し、バラバラに破壊されてしまう運命にあると考えられています。

また、多くの海王星の衛星は、元々は太陽系外縁天体の小惑星であったと考えられており、それらが海王星の引力に捕らわれたことにより衛星となったと推測されています。

衛星のほとんどが持つ共通の特徴~潮汐ロック

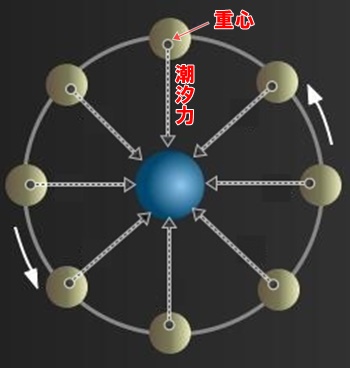

以上が、太陽系8つの惑星が持つ衛星たちの紹介でした。ここでご紹介した太陽系惑星の衛星たちですが、ほぼ全ての天体に共通する特徴があり、それが衛星の自転周期と公転周期が同期する現象「潮汐ロック」です。

潮汐ロックとは何なのか?

例えば、月が地球にいつも同じ面を向けている理由。それこそが潮汐ロックであり、大きな重力を持つ惑星のチカラの影響で、衛星の重心が惑星側寄りになる事で起きる同期現象の事を言います。

「Image Credit:Wikipedia」

つまり、もっと具体的な例で挙げると、人形の底に重りを入れている事で倒してもスグに元に戻る玩具・起き上がり小法師に似た状態に衛星がなっている事にあり、月に限らず、太陽系のほとんどの衛星がこのような状態にあり常に同じ面を惑星に向けて公転しています。