流石は100億ドルも掛けて造られた世界最高の超高性能宇宙望遠ってところでしょうか!?

ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)が太陽系惑星のみならず、遥か遠くにある太陽系外惑星の姿を直接撮影することに成功したということです。

驚異の性能を発揮するJWST。この宇宙望遠鏡の活躍によって、これまで謎に包まれていた宇宙の姿が次々に映し出され、天文学者たちも驚愕するほどの成果をあげています。

まずはおさらい「ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡」とは?

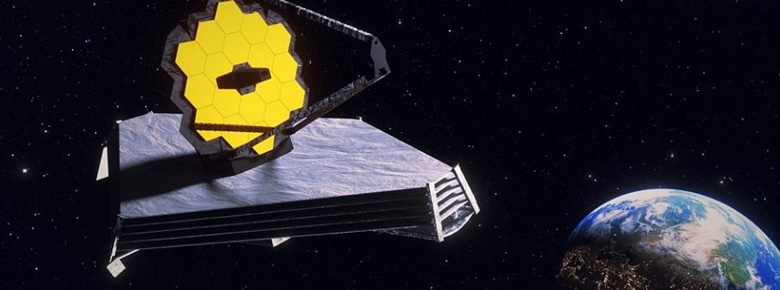

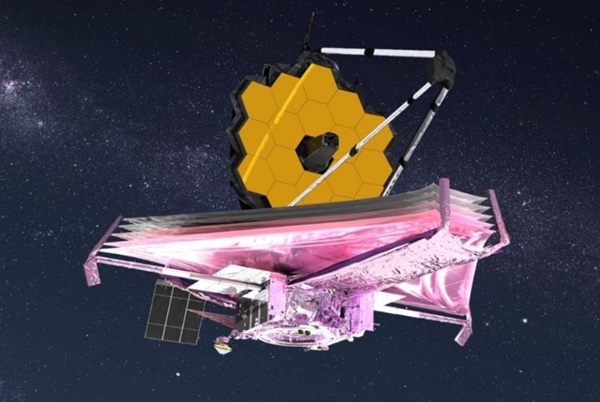

ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(以降、JWSTで表記)については、これまで何度か解説していますが、改めてこの宇宙望遠鏡とはどんな観測機器なのか?について解説しますと。JWSTはアメリカ航空宇宙局(NASA)が主体となって、約25年もの歳月と約100億ドル(日本円で約1兆1,400億円)の開発費をかけて建造した、赤外線観測に特化した超高性能な次世代型宇宙望遠鏡です。

「Image Credit:ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(NASAより)」

大きさは、特徴的な船型のサンシールド(太陽や地球の光や熱を遮るシールド)がテニスコートほどもあり、金色をした主鏡の直径は約6.5メートルで、ハッブル宇宙望遠鏡の約6倍の面積を誇る巨大な観測機器です。

2021年12月25日のクリスマスに打ち上げられたJWSTは、地球からおよそ150万キロ離れた、ラグランジュ・ポイントと呼ばれる太陽と地球の重力と遠心力が釣り合う事で、軌道が安定したポイントに投入され、太陽に背を向けて(サンシールドで太陽光を遮断)観測を行っています。

JWSTのミッションは深宇宙を探索し、宇宙誕生の謎解明、惑星形成と進化、太陽系外惑星の大気の分析、 生命の可能性を探る事等多岐に渡り日々観測を続けています。

鮮明な画像で詳細な深宇宙を映し出すJWST

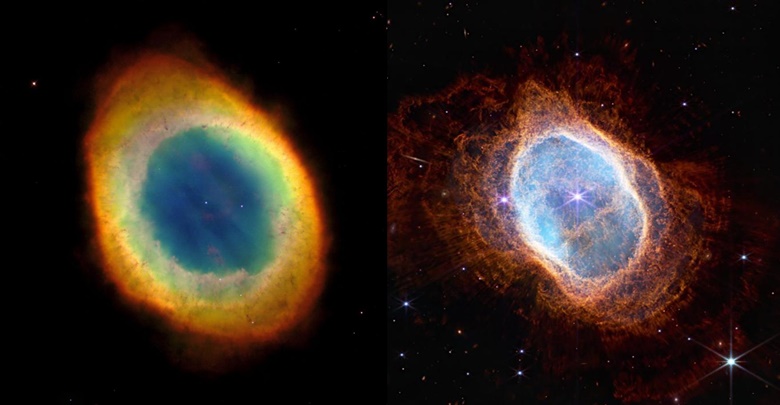

JWSTの高性能さが一目でわかるのは何と言っても宇宙の鮮明な画像ではないでしょうか!?その鮮明さをハッブル宇宙望遠鏡が撮影した画像と比べれば一目瞭然。その比較画像をいくつか紹介します。(左側がハッブル宇宙望遠鏡、右側がジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の画像)

- 【イータカリーナ星雲】

「Image Credit:NASA, ESA, CSA, STScI」

「Image Credit:NASA, ESA, CSA, STScI」 - 【創造の柱(わし星雲)】

「Image Credit:NASA, ESA, CSA, STScI」

「Image Credit:NASA, ESA, CSA, STScI」 - 【南のリング星雲】

「Image Credit:NASA, ESA, CSA, STScI」

「Image Credit:NASA, ESA, CSA, STScI」

太陽系外惑星の直接撮影に成功したJWST

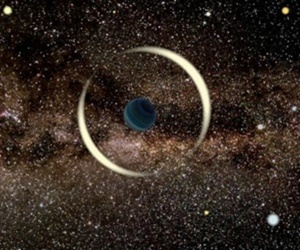

現在の観測技術において、自ら光を放つ恒星はある程度距離が離れていても直接撮影する事は可能ですが、そんな恒星に従属する小さく、ましてや光を放たない太陽系外惑星を撮影する等、到底不可能と思われていました。しかし、JWSTはそれを可能にし、このほど太陽系外惑星の姿を直接撮影、しかも複数個撮影する事に成功しています。

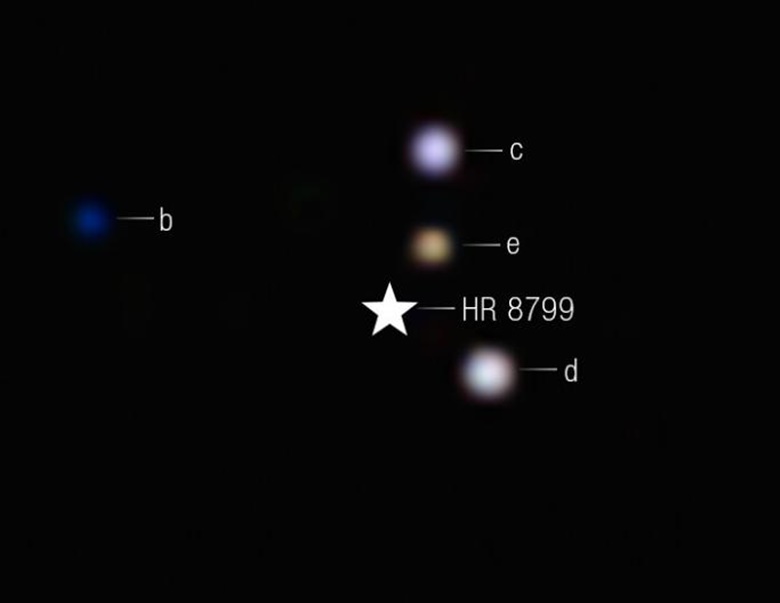

「Image Credit:NASA,ESA,CSA,STScI,Laurent Pueyo (STScI),William Balmer (JHU),Marshall Perrin (STScI)」

この画像はJWSTの近赤外線カメラ(NIRCam)で取得したデータを使って作成されたモノで、地球からペガスス座の方角へ129光年離れた「HR 8799」と呼ばれる、直径が太陽の約1.5倍で質量が太陽の約1.6倍の若い恒星(上画像の★が「HR 8799」)を巡っている4つの巨大惑星が写し出されています。

「HR 8799」は、まだ誕生したばかりとも言える若い恒星で約3,000万年ほどしか経過していないと見られ、そのため「HR 8799」の惑星もまだ形成過程にある事で激しい熱を帯びているため、JWSTはその熱から放たれる光を探知して撮影に成功しています。

ちなみにJWSTが撮影に成功した4つの系外惑星は、いずれも直径が木星の約1.2倍・質量は木星の7~10倍と推定されている巨大な惑星たちで、これらの惑星の大気には二酸化炭素が含まれている事が判明し、同時に炭素・酸素・鉄などの重元素もかなりの割合で含まれている事が推測できると言います。

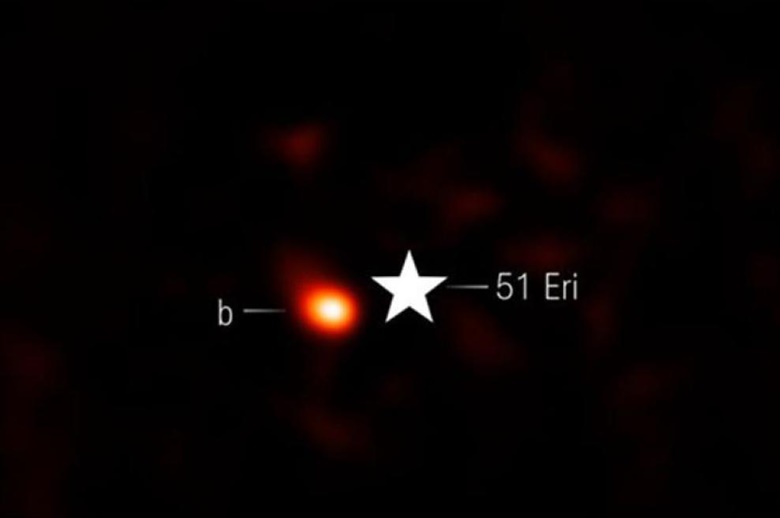

また、JWSTは「HR 8799」だけでなく、地球から約96光年離れたエリダヌス座51番星「51 Eridani」の撮影に成功しており、この恒星には「51 Eridani b」と呼ばれる巨大ガス惑星が存在し、この惑星の大気中にも二酸化炭素が含まれていることが明らかになっています。

「Image Credit:NASA,ESA,CSA,STScI,Laurent Pueyo(STScI),William Balmer(JHU),Marshall Perrin(STScI)」

宇宙誕生からたった2.9億年後観測史上最古の銀河をJWSTが発見

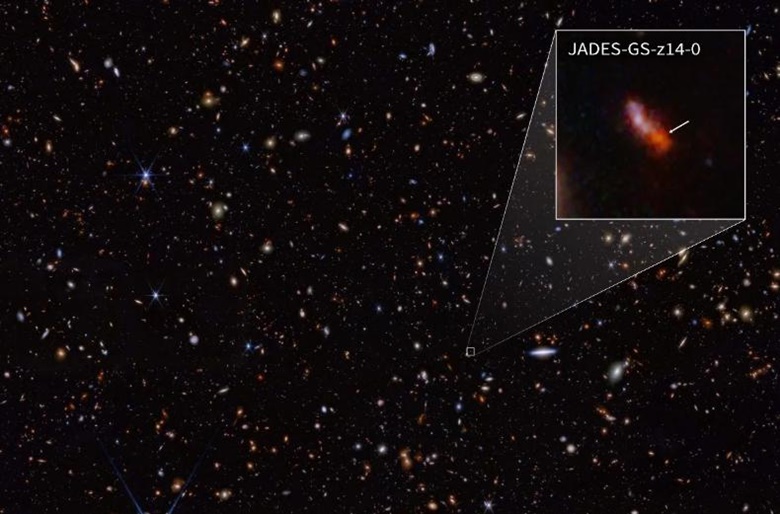

JWSTに課せられた最も重大なミッションと言えるのが宇宙誕生の謎を解明する事にあり、そんなミッションの中で宇宙誕生からたった2.9億年後の銀河「JADES-GS-z14-0」をJWSTは発見しています。

「Image Credit:NASA,ESA,CSA,STScI,B.Robertson (UC Santa Cruz),B.Johnson(CfA),S.Tacchella(Cambridge),P.Cargile(CfA)」

宇宙が誕生したと考えられる「ビッグバン」が今から約138億年前。それからわずか2億9,000万年後の宇宙に見つかったのが、この「JADES-GS-z14-0」という銀河です。

もちろん、この銀河が観測史上最古で最も遠方にあり、JWSTの観測で明らかになりました。

とてつもなく遠方にある天体を捉える事が出来るJWSTの驚異的な観測能力。最終的な観測目標である宇宙最初の星「ファーストスター」の発見も不可能ではないかも知れないという事を期待させてくれます。

運用目標が10年とされているJWSTですが、設計寿命は5年。つまり、2021年末に打ち上げられてからまもなく5年を迎えようとしています。

また、今後JWSTに故障などの不具合が発生した場合、150万キロも離れた場所に設置しているJWSTの修理をする事はほぼ不可能。600キロ上空に設置しているハッブル宇宙望遠鏡のように何度も修理して使う事は出来ませんので、運用目標の10年まで活躍できるのか?これまでのJWSTの観測成果を見れば、何事もなくミッションを全うしてもらいたいと願うばかりです。