このサイトでも情報を何度かお伝えしましたが、2019年4月に人類史上初とセンセーショナルに銘打ってて発表された本物のブラックホールの画像。

確かにこの画像は本物には違いないのですが、厳密に言うと「これは本物ではない」と言うのです。

どうも意味不明な表現の仕方ですが、実は私たちが”本物”として見ているブラックホールの画像はメディアや一般人向けに脚色されたモノだったらしいのです。

もう一度見ておこう!本物のブラックホール画像

宇宙に関心も興味の無い人でも、「ブラックホール」という名前だけは知っていると思いますし、単純なイメージとして何でも吸い込んでしまう宇宙の穴って感じかな?と思っているのではないでしょうか。そんなブラックホールはこれまで誰も見た事がなく、謎で理論上の天体でしかありませんでした。

しかし、近年の観測技術の進歩でブラックホールは理論上の天体ではなく実在する事がわかって来ており、実際にブラックホールと思われる天体がいくつも発見されています。

ただ、未だブラックホールの実際の姿を確認する事は叶わず、発見されたブラックホールも、おそらくブラックホールなのでは?と明確な確信は出来ていませんでした。

「誰も見た事がないブラックホール」

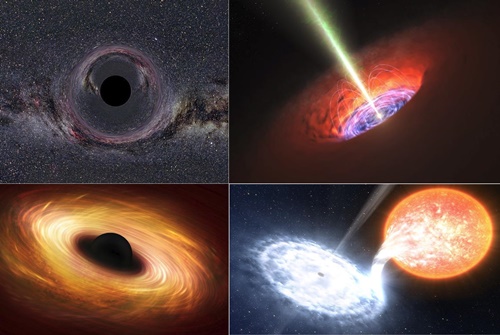

つまり、私たちがネット等で検索して出て来るブラックホールの画像は、想像のもとで描かれたイメージ図に過ぎなかったのです。

「Image Credit:様々に描かれたブラックホールのイメージ図(Wikipedia他)

ですが、ここで見ているイメージ図は単なる想像ではなく、ブラックホールの特徴・性質等のデータから割り出した情報を基にシュミレーションした上で描かれたモノですので、必ずしも間違っているモノではない事は付け加えさせて下さい。

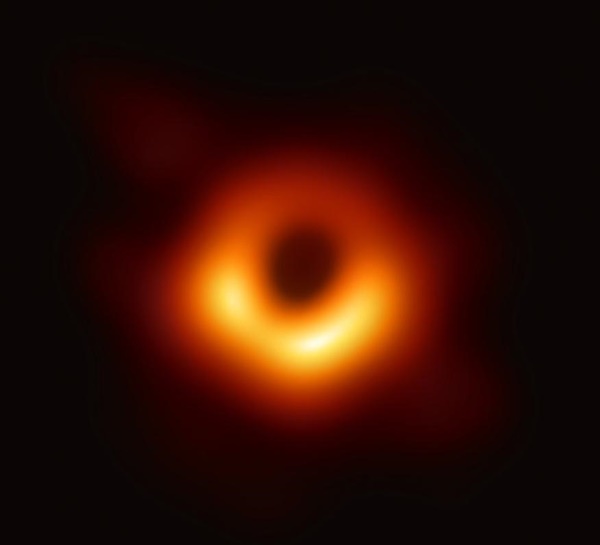

そんなイメージが先行している中で今回初めて撮影に成功したブラックホールの姿は、あまりにも大きく取り上げられたので何度も見ていると思いますが、今一度ご紹介を。

「Image Credit:人類史上初。直接撮影に成功した本物のブラックホール画像(Wikipediaより)」

本物のブラックホール画像とイメージ図を比べると、何となく似ているようにも見えますが、実は公開された画像は本物には違いなのですがちょっと違いがあり、それは私たちがわかりやすく見やすいように、

イメージ図と似ているように?加工されたモノだとされています。

正真正銘の本物ブラックホール画像な何がスゴいのか?

公開されたブラックホールの画像は、イラストなどではなくちゃんと撮影された実物の写真です。但し、これを撮影した望遠鏡は可視光を捉える光学望遠鏡ではなく電波望遠鏡で撮影されたモノで、要はレンズを通して観測する光学望遠鏡ではなく、天体からやって来る電波を収束させて観測する装置を使って撮影されています。

「Image Credit:小笠原にあるVERA電波望遠鏡(国立天文台より)」

そして今回、ブラックホールの撮影で使われた電波はラジオ波であり、ラジオ波は波長の長い周波数に特徴がありより物質を透視しやすいという性質があるため、今回の撮影ではラジオ波を使用しブラックホールからやって来る電磁波を収束する事に挑みました。

しかし、観測する目標は地球から約5,500万光年彼方にあるM87銀河の中心にあるブラックホールです。

目標自体は、太陽質量の約65億倍というモンスター・ブラックホールなのですが、とにかく途方もなく遠い場所にあるため検知出来る電波は非常に微弱です。

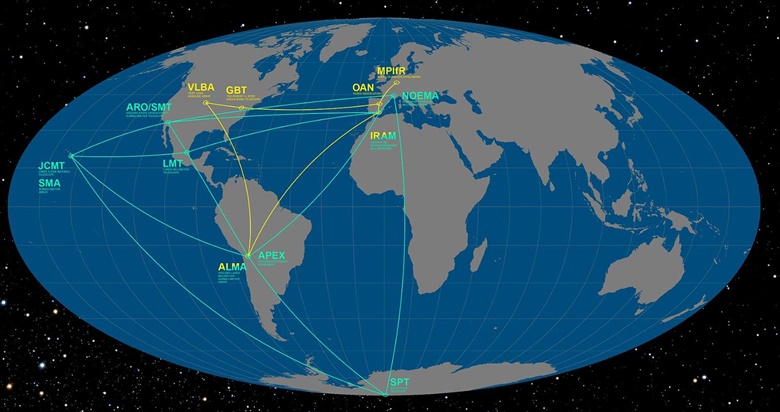

そのため、ラジオ波を使った巨大な電波望遠鏡を造る必要があり、しかも使用した電波望遠鏡は地球サイズほどの大きさ。

もちろん、物理的にはそんな巨大な望遠鏡を造るなど不可能です。

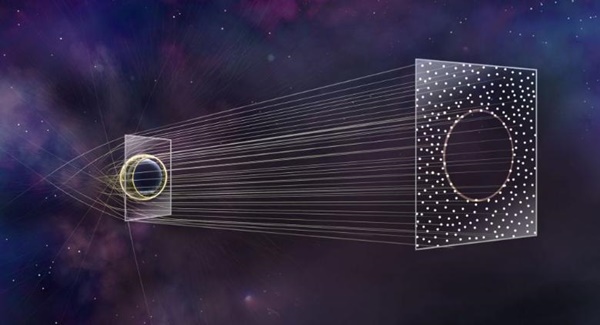

そこで考え出されたのが仮想巨大電波望遠鏡で、日本を含む各国の国際協力で、世界6箇所、8つの電波望遠鏡を同時に連携させて地球サイズの望遠鏡を完成させ、5,500万光年先のブラックホールに焦点を当てる。

「ブラックホール撮影に使われた電波望遠鏡の配置図」

「Image Credit:ESO/O. Furtak」

このようにして、史上初のブラックホール画像は撮影されたのです。

つまり、国際協力無しでは到底この撮影は出来なかった事で、ある意味、人類が一致協力して撮影に成功した事になり、地球サイズの望遠鏡を造り出した事もスゴいですが、世界の研究者たちが同じ目標に向かって協力し合えたって事も画期的な事なのでした。

ちなみに、国際協力で造り出した地球サイズの仮想電波望遠鏡を人間に視力に置き換えてみると300万倍に相当すると言われています。

公開されたブラックホール画像は本物ではなかった?

全ての物質を飲み込み光さえも脱出出来ないとされるブラックホールですが、それ故に、これまで実際のブラックホールを撮影する事など不可能とされてきました。ですが、その撮影に挑戦し成功しています。

何度も言いますが、この撮影成功は画期的な成果であり人類史に残る挑戦でもありました。

ただ、観測撮影に使われたのは私たちが見る事が出来る可視光を捉える望遠鏡ではなく、ラジオ波を使い電磁波を捉える電波望遠鏡であるため、残念ながらこの方法のままでは、公開されたような画像を捉える事が出来ませんし、実は撮影されたブラックホール自体も本体の画像ではなかったのです。

それはどういう事なのか?その理由を2つ挙げてみました。

1.一般向けに色付けされて公開されたブラックホール画像

今回撮影されたブラックホールは、可視光で撮影されたワケではありませんので、基本的には色は無く実際は画像であるような鮮やかな色などではありません。つまり、世界6箇所に設置された電波望遠鏡で集めた膨大なデータを集積して具体的な画像を導き出して行くという手法を使っており、またこの手法は気の遠くなるような作業で、可視光で見るような色までは判別できませんでした。

そこで、データ解析によって判明した周りを囲み激しく加熱されたガスを、温度によって比較的低い部分を赤色、温度が高い部分を黄色等で色分けし、このような画像に加工して私たちがわかりやすいようにして公開となったのです。

2.公開された画像はブラックホールシャドウが見えている

宇宙の天体の中で異常なほど特異な天体であるブラックホールは、それは極限まで圧縮された質量によって常識では測り知れないほどの重力を持つ天体になっています。そのため、あまりにも強い重力によって周りの空間は歪み、時間でさえも歪んだ状態になると考えられています。

このような異常な領域では光もネジ曲げられ、光自体もブラックホール本体の重力に捕えられてしまい、本体よりも遠い位置にある光は進行方向こそ曲がってしまいますが、ブラックホールに取り込まれず外に向かって放たれる事になります。

「ブラックホールシャドウのイメージ図」

「Image Credit:EHT Collaboration」

その放たれた光の内側には、何もない”影”の部分があり、これをブラックホールシャドウと呼びこの延長線上にブラックホール本体が存在すると推測できる事になるのです。

つまり、今回撮影されたのはブラックホールシャドウであり、本当のブラックホールは”影”の後ろにあると思われるのですが、私たち人類が見る事が出来るのはここまでで本体を見るという事は不可能で、もし見たいのであればブラックホールのすぐ近くまで行かないと見られないのでは?と考えられています。

銀河系中心のブラックホールは撮影出来ないのか?

史上初の撮影に成功したブラックホールは地球から5,500万光年彼方にあるのですが、と、ここで疑問に思うのが何故そんな遠くのブラックホールを撮影したのかという事?何故なら、もっとずっと近くにブラックホールは発見されており、最も近い天体は地球から3,000光年ほどしか離れておらず、ましてや、私たちの住む銀河の中心にも巨大なブラックホール(いて座A*)が存在していますので、科学的な興味の度合いからすると銀河中心のブラックホールを是非見てみたい気もしますが何故なのでしょうか?

「Image Credit:銀河の中心方向と「いて座A*」(NASA/UMASS/D.WANG ET AL., STSCI)」

何故、撮影されたのが近いブラックホール、もしくは銀河中心のブラックホールでなく5,500光年も離れたM87銀河のブラックホールが選ばれたのか?

実はその理由はそれほど難しくなく、近い位置にあるブラックホールは太陽質量の10数倍程度のいわゆる恒星質量ブラックホールで、銀河中心のブラックホールは太陽質量の約400万倍、地球からの距離も2万6,000光年とM87銀河に比べれば遥かに近いのですが、やはり撮影目標にするには規模が小さ過ぎたり、天体や星間物質等、観測撮影を遮るモノが多すぎる等、今の技術では撮影する事が非常に困難でした。

そのため、太陽質量の65億倍もあって遮るモノも比較的少ない5,500光年とは言え比較的地球に近いのがM87のブラックホールだったという事で、その規模と距離から観測しやすいという事で選ばれたようです。

ですが研究者たちは今回の成功で自信が持てたいう事もあり、今度は、銀河中心の「いて座A*」の撮影に挑んでいるとの事です。

この観測撮影の難易度は格段に上がるようですが、今度はブラックホールが躍動する動く姿を捉える事に挑戦するとか!?

もしかしたら、「天の川銀河中心のブラックホール撮影成功!」といったビッグニュースが世間を騒がせる日が近いのかも知れません。

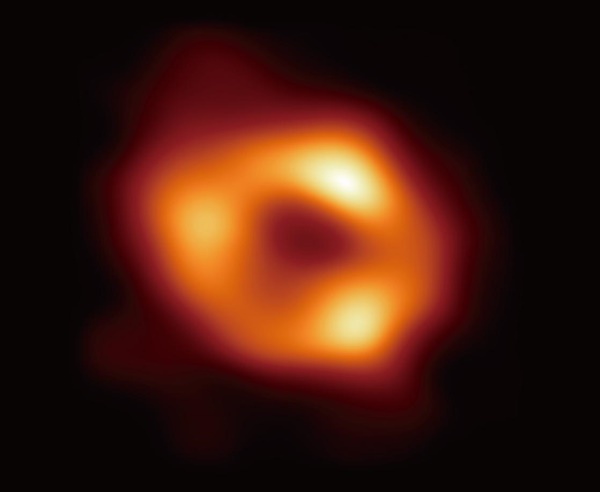

※ 追記:この記事を投稿した約3年後の2022年5月。ついに天の川銀河の中心に存在するとされる「いて座A*」の直接撮影に成功しています。

「Image Credit:直接撮影に成功した「いて座A*」(Wikipediaより)」

これはM87銀河の超大質量ブラックホールを撮影した時と同様に、国際協力で実現した地球サイズの電波望遠鏡を使って撮影されています。