一般に暦で言うところの冬至や夏至は、気象学的に季節の分岐点を表すようなものと捉えている人が多いかと思います。

冬至は一年で一番昼が短く、夜が一番長い日で寒い冬の分岐点。

夏至は一年で一番昼が長く、夜が一番短い日で暑い夏の分岐点。

これは冬と夏を表す基準となるモノですが、同時に天文学的な意味では地球という天体の非常に独特な特徴であり、この明確な冬至や夏至がある事で地球が生命に溢れる星である事も意味しています。

二十四節気の中の冬至と夏至

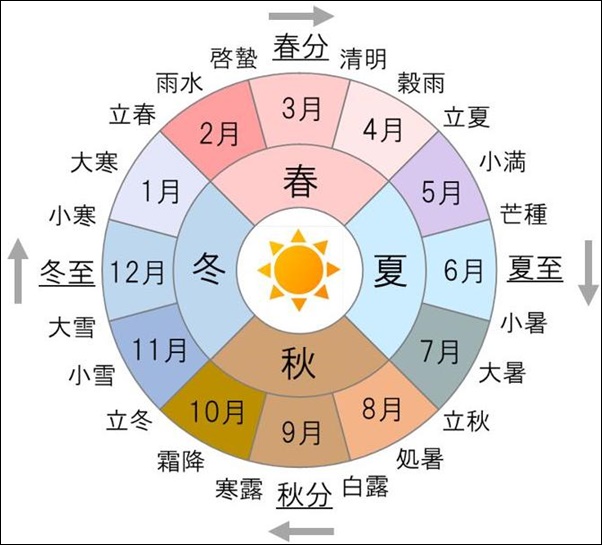

冬至と夏至とは、二十四節気(にじゅうしせっき)で表される一年を24等分した季節の一部を言います。二十四節気は季節や月毎に振り分けられており、冬至や夏至以外にも聞き慣れた”大寒”や”立春”、”春分”、”立秋”、”秋分”などもそこに分類されています。

「Image Credit:二十四節気(一般社団法人 日本惣菜協会より)」

基本的に二十四節気は季節を表す言葉として用いられますが、同時に地球の1年の公転周期をバランス良く表現した分類方法でもあります。

つまりこの二十四節気は、地球の公転周期の中で微妙に変化して行く地軸の傾きを表しており、冬至と夏至は地球の地軸が太陽の黄道上の視位置的に最大限に傾いた時に訪れる状態の事を指しています。

地軸の傾きとは?

地球の季節に四季がある大きな原因。それは地球の地軸の傾きに大きく起因しています。

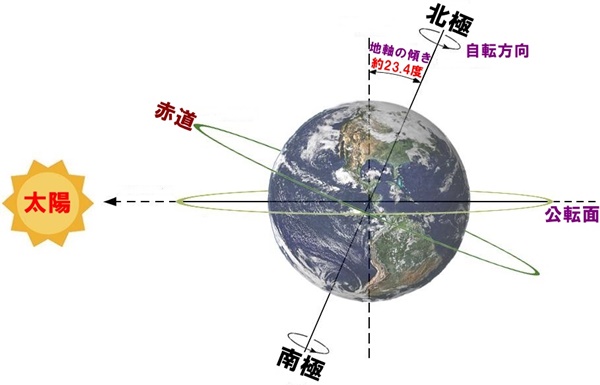

地球の地軸は地球が太陽を周る公転面(黄道)に対し約23.4度傾いています。

「Image Credit:Wikipedia」

この傾きにより、地球には冬と夏が交互にやって来る四季が生まれ気候も安定し、北半球と南半球の季節が逆になっているのもこのためです。

また、冬と夏の大きな気候の違いは時期によって地球と太陽の距離が違うという事ではなく、地軸の傾きによって生じる日光の差し込む角度により大気の対流が変動する事で、気温にも大きな影響が生じ気候も変わって来るのです。

つまり、冬至が訪れる冬場は日光が差し込む角度が低くなり、太陽からのエネルギーを受ける時間が短くなり、逆に夏至の時期の夏場は、日光の差し込む角度が高いことで昼間の時間も長くなり、同時に太陽エネルギーを受ける時間も長くなります。

これにより、地球の大気や海流の循環が変動することによって冬と夏の気候の変化も起こることになり、それは緯度が高くなるほど顕著に現れて来ます。

また、良く「四季の国・日本」と言いますが、日本列島の位置がそれほど高緯度でもなく低緯度でもない。言わば北半球の中間地点にあるため、日本は季節のバランスの取れた温暖な気候になっているとも言えます。

地軸の傾きは地球だけではない。

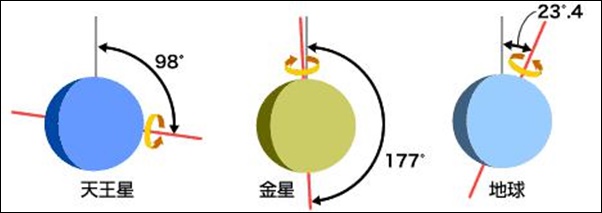

冒頭で地軸の傾きは地球の独特な特徴と述べましたが、地球以外の太陽系の惑星もまた地軸の傾きは存在します。その中でも特に金星と天王星の地軸の傾きは極端で、金星は177.36度とほぼ北極と南極が逆転しており、これにより見た目上では自転が逆方向になっています。

また、天王星の自転傾斜角は97.86度と公転面に対しほぼ横倒しになっており、公転面(黄道)を転がるように自転しているのも特徴的です。

「Image Credit:国立科学博物館」

ですが何故、金星と天王星がこのような地軸の傾きが生じているのでしょうか?そして地球の地軸の傾きも何故23.4度傾いているのでしょうか?

これについては、巨大な天体と衝突したジャイアント・インパクト等の諸説ありますが、現在なところ明確な原因はわかっていません。

「Image Credit:ジャイアント・インパクト想像図(Wikipediaより)」

地軸の傾きがもたらす地球の生命繁栄

私たちの住む地球には四季があり、そこには冬と夏を区別するハッキリとした冬至と夏至の二十四節気が存在します。このことは、地球の地軸が傾いているからこそ発生している自然現象でもありますし、それが地球の自然バランスを保ち生命を繁栄させている大きな要因にもなっています。

しかし、地軸の傾きが無く公転面に対し地球の地軸が垂直に自転していたとしたらどうなるのでしょうか?

この場合、当然ながら昼と夜の時間は12時間ずつとなりますが、同時に地球に季節の移り変わりが全く無くなってしまい、これにより、太陽が常に真上にある赤道付近は一年中真夏で灼熱の地域となり、海は海水温が上昇し、陸地は砂漠化が進む温暖化の状態になってしまう可能性が高く、一方の高緯度の地域は一年中雪や氷に覆われ寒冷化が進むとされています。

「Image Credit:iStock」

地軸の傾きが無かったら生物が住めなくなるとまでは考えられませんが、地球上で生命が住める場所は極端に限られてしまう可能性はあります。

地球の地軸の傾きが安定しているのは月のおかげ!?

現在、地球の地軸の傾きは約23.4度ですが、この1,000万年の間で22度から24.5度の範囲で安定して来ていますが、この安定をもたらしているのは他ならぬ衛星・月の存在が大きいとされています。地球の衛星である月の大きさは地球の4分の1で質量は81分の1ですが、太陽系の惑星と衛星の相対関係でこれほど大きな衛星を持つのは地球以外にありません。

「Image Credit:地球と月の大きさ比較と距離関係図(Wikipediaより)」

そのため月が地球に与える重力の影響は強大で、その代表的な影響と言える自然現象が海の潮の満ち引き(潮汐力)ではないでしょうか。

この強大な月の潮汐力の影響で、地球の地軸の傾きを安定させている事も生命が生存出来ている要因となっているとされています。

しかしそんな月も毎年少しずつ(年間約3.5センチ)地球から遠ざかっており、このまま離れて行き現在よりも10%遠くなった場合、もう地球の地軸は安定しなくなってしまうと考えられています。

もし、そのような状態になってしまった場合は、地球の生命を脅かすほどの気候変動が発生する事が科学的な検証で推測されているのです。

このように地球と月との密接な関係は非常に重要で、例えば、月のような大きな衛星を持たない火星は地軸の傾きが不安定な状態にあり、この1,000万年間で13度から40度の範囲で大きく変動しており、太陽系の惑星の中で地球に最も似ていると言われる火星ですが、その環境は生命生存には決して向いているとは言えないでしょう。

つまり、地球に生命が繁栄出来ているのは月のおかげだとも言えるのです。

宇宙から見た冬至と夏至

話は戻りますが、実際、冬至と夏至を外から見たらどう見えるのでしょうか?非常に興味をそそる画像がウェザーニュースに公開されていましたのでご紹介します。

それが、人工衛星が捉えた夏至と冬至の地球の画像。

「Image Credit:weathernews」

この画像は日本時間で2021年6月21日(夏至)と2021年12月22日(冬至)を撮影したモノで、冬至の状態では太陽の日照角度が低いため北極地方に太陽光が当たっておらず、逆に夏至では南極地方に太陽光が当たっていない様子が良くわかります。

このとき北半球の冬至では、北極地方に日が昇らない「極夜」の状態となっており、夏至では一日中日が沈まない「白夜」の状態となっています。