「太陽系第9惑星発見か?」のニュースが世界中の話題になってから結構な年月が経ちますが、残念ながら未だ「世紀の大発見」のニュースが流れて来ません。

いったい第9惑星ってどうなったのでしょうか?

そもそも、本当にそんな惑星って存在するのか?

存在するなら何故発見出来ないのか?天文ファンならずとも、気になるところではないでしょうか?

太陽系の惑星はいくつあるのか?

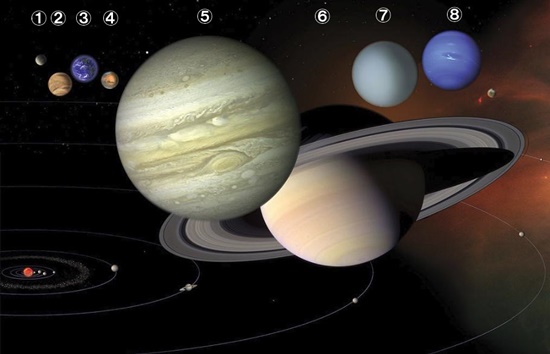

私たちが子供の頃、理科の時間で習った太陽系惑星の数は全部で9個だったハズで、それが①水星・②金星・③地球・④火星・⑤木星・⑥土星・⑦天王星・⑧海王星・⑨冥王星でした。

しかし、2006年に開かれた国際天文学連合総会において、9番目の惑星だったハズの冥王星が準惑星に格下げになり、現在では太陽系の惑星は一つ減り8個になってしまっています。

(冥王星が準惑星になってしまった理由についてはコチラを参照して下さい。)

「Image Credit:太陽系8個の惑星(Wikipediaより)」

ただ、天文学者の中には「太陽系にはまだ未知の惑星が存在するハズ!?」と考えている人たちもいます。

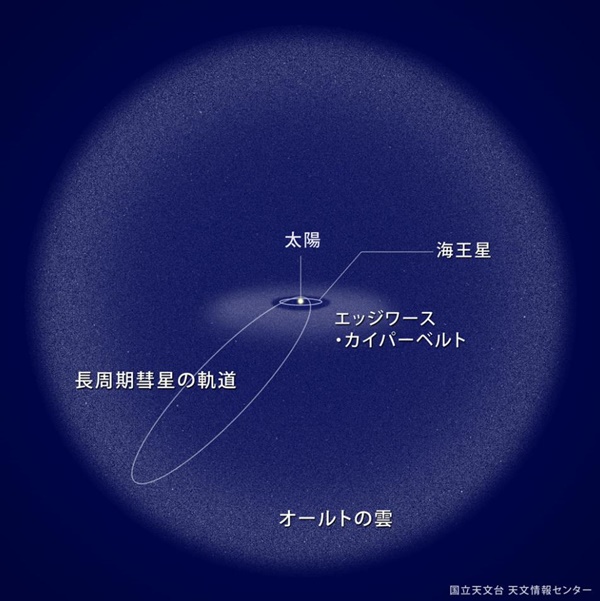

何故なら、太陽の重力が影響を及ぼす領域は一番外側を公転する海王星軌道よりも遥か遠くまで及んでおり、まだまだその外側の領域は謎に満ちているからです。

「Image Credit:太陽系の大きさを示すイメージ図(国立天文台 天文情報センターより)」

そんな中で冥王星に代わる第9番目の惑星の痕跡。この惑星とはいったいどんな天体なのでしょうか?

謎の太陽系第9惑星(プラネット・ナイン)はどんな天体?

2016年1月。太陽系外縁部の天体について、驚くべき論文が発表されました。それは、地球から遥か彼方の太陽系の果てに謎の巨大惑星が存在する可能性がある!。というモノで、その謎の巨大惑星の名前は、太陽系惑星の9番目にあたることから第9惑星(プラネットナイン)と呼ばれる事になります。

では何故、プラネットナインが存在する可能性があるのでしょうか?

その根拠は、海王星軌道の遥か外側にあるエッジワース・カイパーベルトに位置する6つの小天体の軌道を調べていたところ、これらの天体の軌道が全てほぼ同じ軌道に傾いている事を発見した事に始まります。

これが意味するモノは「天体の軌道を変えてしまうほど、大きな重力を持つ天体の影響がある。」という結論に達し、つまりこの「大きな重力を持つ天体」こそが謎のプラネットナインの存在を示す証拠となるとして論文が発表されたのでした。

では、その天体とはいったいどれほどのモノなのでしょうか?

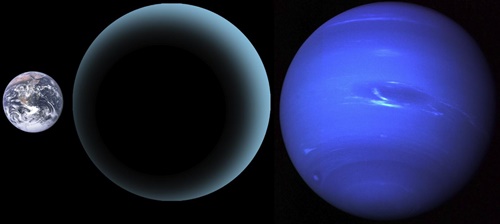

論文によると、質量は地球の10倍前後あり、大きさは地球の2~4倍ほどで、位置については、まだ発見されていないので推定でしかありませんが、おそらくは近日点(太陽に最も接近する地点)で太陽と地球の距離(1AU:約1億5,000万キロ)の200~300倍。遠日点(太陽から最も離れた地点)で600~1,200倍という気の遠くなるような距離にあると考えられています。

そして気になるのは、プラネットナインとはどんなタイプの惑星なのか?については3つの説があり、

1つ目が、巨大な岩石惑星で、いわゆるスーパーアースと呼ばれる天体。

2つ目が、冥王星のような氷で覆われた天体か?

3つ目が、天王星や海王星のようなガスや氷で出来ている惑星。

いずれも諸説ありますが、一番可能性が高いと思われるのはガスや氷で組成された天王星型惑星ではないか?と推測されています。

「Image Credit:地球(左)第9惑星(中央)海王星(右)(Wikipediaより)」

第9惑星(プラネット・ナイン)の発見まであと1000年必要?

多くの科学者たちは、「太陽系第9惑星は必ず存在する。」と確信を持っており、そのため、世界各地の天文台で”プラネットナイン探し”が懸命に行われているとの事ですが、未だに発見には至っていません。(2022年8月現在)でも、未だ発見出来ない原因何ななのでしょうか?

大きな原因となっている事は、探す相手(プラネット・ナイン)が恒星のように自ら輝いて位置を知らせてくれない暗い惑星である事で、何より、プラネットナインと思われる天体が太陽と地球の距離の数百倍もある遠く離れた場所に位置する事。この事が非常に大きいようです。

通常、惑星や小惑星等の天体を探す時、ある一点に望遠鏡の焦点を当て動いている天体を探索しますが、ほとんど動きのない恒星に対し、太陽系の中にある惑星や小惑星は移動をしている事がわかり、これにより、恒星とそうでない天体の判別をしています。

しかし、プラネット・ナインのようにこれほど遠く離れていると、ほとんど動いているのがわからず恒星との判別が難しく、ましてや暗くて見えにくいという事で探索は非常に困難を極めることになります。

では、それは具体的にどれくらい困難なのでしょうか?

ある専門家に言わせると「直径5~8mmほどの豆粒を、30キロ離れた地点から望遠鏡で探すようなモノだ!」と例えています。

このように困難を極める探索のため一部では、発見まであと1000年はかかる?!とまで言われているほどです。

公転周期4万年の準惑星の発見で見えて来た?第9惑星の存在

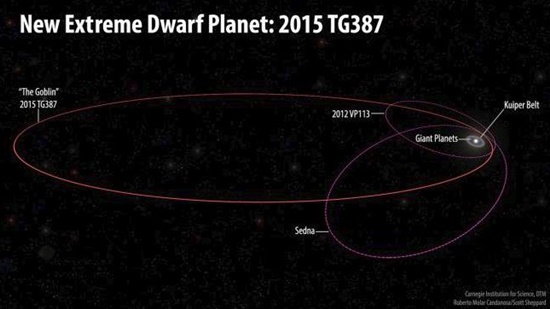

未知なる惑星・プラネットナイン。もし、この惑星が存在するなら公転周期は1万年~2万年だと考えられていますが、実はそれ以上の公転周期を持つ準惑星が発見されています。その準惑星の名前は「2015TG387」。愛称を「ゴブリン」と名付けられたこの天体の大きさは約300キロの小さな天体です。

「2015TG387」は、地球の2~4倍の大きさを持つと推定されるプラネットナインに比べると遥かに小さい天体ですが、公転周期で近日点に向かう途中(太陽からの距離約80天文単位(1天文単位は約1億5,000万キロ))に位置していた事で運良く?発見される事になりました。

ちなみに、この「ゴブリン」の公転軌道を計算すると約3~4万年もあるとの事です。

「Image Credit:準惑星2015 TG387の公転軌道Carnegie Scienceより」

現在、比較的地球に近い位置にある「ゴブリン」。明るさは24等級と非常に暗く、これが準惑星だと確定するまで約3年の月日を要したそうです。

ですが、何故この「ゴブリン」がプラネットナインと関係があるのでしょうか?

それは「ゴブリン」もまた、何らかの巨大天体に影響される軌道を辿っており、その巨大天体こそがプラネットナインではないか?と考えられているからです。

つまり、この「ゴブリン」の発見によって、プラネットナインの探索範囲が絞られ、「ゴブリン」の反対側の軌道にプラネットナインが存在する可能性があると期待されています。

ただ、これには懐疑的な考えもあり、必ずしも「ゴブリン」とは反対側の軌道上にあると断定出来るモノではなく、また、他の無数の小天体による軌道の影響の可能性も考えられる事から、まだまだ調査の必要があると言います。

果たして、プラネットナインは本当に存在するのか?存在するとしたらいつ見つかるのでしょうか?

近日中の朗報に期待したいものです。