夏の暑さが少し和らぐ9月。特に夜は随分と涼しくなって来ましたが、そんな涼しい9月の風物詩と言えば「中秋の名月」ではないでしょうか?

初秋の済んだ夜空に幻想的に浮かぶ名月。

この月をただ眺めるのではなく、天文的な意味を理解しつつ思い浮かべながら眺めるのも楽しみ方のひとつかも知れません。

そもそも「中秋の名月」とは何なのか?

一般的に「中秋の名月」と言って思い浮かべるのは、初秋に満月を眺める「お月見」というイメージがあるのかも知れません。確かに「中秋の名月」は初秋の月を眺める習慣の事を言いますが、必ずしも眺める月が満月とは限らないのです。

というのも「中秋の名月」の本当の意味は、旧暦(太陰太陽暦)の8月15日に見える月の事を指し、この習慣は平安時代に中国から伝わったモノだと言われています。

「Image Credit:iStock」

では、何故”中秋”と呼ぶのでしょうか?

それは旧暦では7月・8月・9月が秋とされていたため、その秋の真ん中に当たる8月15日を”中秋”と呼び、お供え物をして月を観賞し実りの秋の感謝やご先祖様に祈りを捧げる風習となっていたからによるものでした。

何故秋に月を眺めるのか?

昔から名月と言えば秋だ!とされて来ましたが、その理由は、月を観賞するのに秋が丁度イイ角度(高さ)である事と気候にあり、まず、冬の月は高い位置に姿を現すため観賞するには見づらく何より寒いのが難点です。反対に夏は低い位置で月が現れ、場所によっては山などの障害物で見えづらくなります。となると、丁度良い高さで見られるのが春か秋という事になって来るのですが、しかし、春は”春霞”という言葉があるように、春の季節に霞がかかりやすくなる事から月の観賞には不向きというイメージがついてしまい、一方、秋は”秋晴れ”の言葉が示すようにスッキリ済んで晴れやすい!という事から、中秋の名月のようなお月見は秋がベスト・シーズンとなったのが理由のようです。今後の中秋の名月とお月見が出来る日はいつ?

前記もしたように必ずしも「中秋の名月」が満月とは限らず、月が地球を1周する公転周期は約27日で、新月から新月までの朔望周期は約29.5日です。このことから新月から満月までは、約14.8日の周期で月の満ち欠けを計算する事が出来ます。

ただ、中秋の名月が満月ではないにせよ、この日は基本的に満月に近い状態になっていますので、お天気にさえ恵まれれば風情のあるお月見が出来ますが、この日が満月でなければ日にちをズラしてお月見を楽しむのもアリだと思います。

という事で、今後の中秋の名月及びこの時期の満月はいつなのかを調べ、2020年から2030年までの10年間を表にしてみました。

ちなみに、この記事を書いている2019年の中秋の名月は9月13日で満月は翌日の9月14日になります。

| 年 | 中秋の名月 | 満月 |

|---|---|---|

| 2020 | 10月1日 | 10月2日 |

| 2021 | 9月21日 | 9月21日 |

| 2021 | 9月10日 | 9月10日 |

| 2022 | 9月21日 | 9月21日 |

| 2023 | 9月29日 | 9月29日 |

| 2024 | 9月17日 | 9月18日 |

| 2025 | 10月6日 | 10月7日 |

| 2026 | 9月25日 | 9月27日 |

| 2027 | 9月15日 | 9月16日 |

| 2028 | 10月3日 | 10月4日 |

| 2029 | 9月22日 | 9月23日 |

| 2030 | 9月12日 | 9月13日 |

天文的知識を持ってお月見を楽しもう!

中秋の名月を眺めながら秋の夜空を楽しむなんて、何とも風情があって日本の秋の風物詩でもありますが、単純にキレイな月を見て楽しむのもアリですが、月について簡単な天文的知識を得てから観賞するのもまた違ったカタチで楽しめるのではないでしょうか?そこでここでは、知っておいて損はない月の基礎知識を2つほどご紹介します。

月の模様がウサギが餅を突いているように見えるワケ

日本では古来から満月の模様について「ウサギの餅つき」と言われてきました。

「Image Credit:ウェザーニュース」

この満月の模様については国や地域毎に見え方が違うようですが、日本ではウサギの餅つきが定番で見方によっては何となくそう見えなくもありません。

しかし、この模様を見て少し疑問に感じる事はないでしょうか?

その疑問とは?

「満月がいつも同じ模様なら月はいつも同じ面を地球側に向けているって事で、もしかしたら月って自転していないの?」

月は地球と同じように自転はしているのですが、でも地球の自転とはチョット違います。

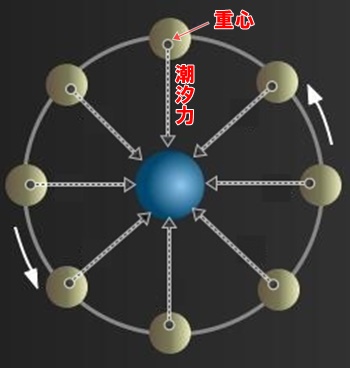

それは、月の自転周期は地球を1周する公転周期と全く同じで、これを「自転と公転の同期現象(潮汐ロック)」と呼び、その原因は地球と月が互いの重力に引かれる共通重心作用が起こっているからです。

この説明だけでは何の事なのか?良くわからないと思いますので、もっとわかりやすくご説明すると、月は地球の強い潮汐力の影響で重心が少しだけ地球側にズレていると考えれば理屈がわかるかと思います。

「Image Credit:Wikipedia」

この現象を例えるなら、月は玩具の”起き上がりこぼし”のような状態になってしましまい、自転で回ろうとしても月の重心が地球に寄っているため、常に地球に同じ面を向けてしまう状況に陥ってしまうことになりこのような現象が起こっているのですが、ただ、この潮汐ロックの現象は月に限ったワケではなく、太陽系のほとんどの惑星と衛星にこのような潮汐ロックが起こっており、太陽系外においては恒星と惑星にもこの現象が起こっていると考えられています。

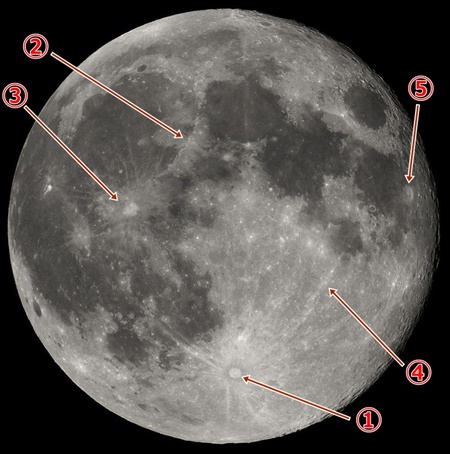

月の有名地形を見よう!

多種多様な地形が存在する月面は、表面は天体望遠鏡もしくは双眼鏡でも詳しく観測する事が出来ますので、このような媒体を使って月のクレーター等を見れば、より中秋の名月の観賞が楽しくなるでしょう。ここでは、月面で有名かつオススメの地形をご紹介しますので、望遠鏡や双眼鏡を使ってより臨場感のある”お月見”をしてみてはいかがでしょうか?

なお、地形によっては肉眼でも見る事が出来る場所もありますので、あわせてご紹介します。

「Image Credit:Wikipedia」

- ① ティコ・クレーター(Tycho)

月面で最も目立つクレーターの一つ「ティコ」はm双眼鏡でも確認出来ますが条件が良ければ肉眼でも見る事が出来ます。 - ② アペニン山脈 (Montes Apenninus)

月面の北半球、ウサギ模様で言うところの首?の部分に位置する巨大な山脈。 - ③ コペルニクス・クレーター (Copernicus)

直径93キロ、深さ3760メートルのクレーター。こちらも条件が良ければ肉眼でも見えるクレーターです。 - ④ アルタイの断崖 (Altai Scarp)

アルタイの断崖は満月ではあまり目立ちませんが、三日月と上弦の中間、月齢5くらいで断崖の影が目立ち確認しやすくなります。 - ⑤ ラングレヌス・クレーター

直径132キロのクレーター。1992年、クレーター内部で発光現象が確認され注目の的となりましたが、原因はクレーターの裂け目からガスが噴出した事によるものとされています。

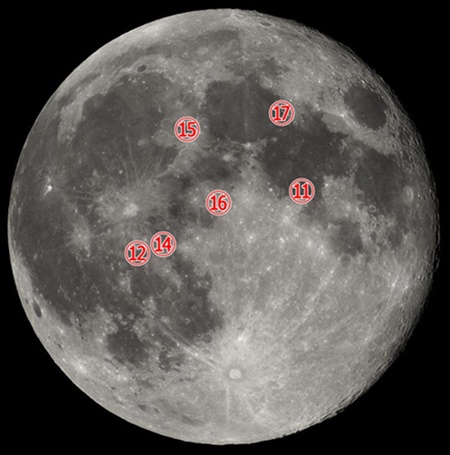

番外:アポロ宇宙船が着陸した場所を確認しよう!

月の地形探索でもうひとつオススメなのが、1969~1972年にNASAが行ったアポロ計画の痕跡を見つける事です。この計画では合計6回、人類が月面に降り立っています。

「Image Credit:月面でアメリカ国旗に敬礼する宇宙飛行士(Wikipediaより)」

そしてアポロ宇宙船が降り立った地点はすべて月の表側ですので、満月になればアポロ宇宙船の着陸地点は地球から見えるワケです。

名月を観賞するこの機会に、アポロ月着陸船がどこに降りたのか?その場所を確認するのも、また楽しみのひとつに加えられるのではないでしょうか。

以下、アポロ11号から17号までの月着陸船が降り立った場所を印してみましたので、ご参考までに!

「Image Credit:Wikipedia」

【アポロ月着陸船の着陸地点】

| № | 計画名 | 月面座標 | 着陸地点名 | 着陸日 |

|---|---|---|---|---|

| ⑪ | アポロ11号 | 北緯0度40分26.69秒 東経23度28分22.69秒 | 静かの海 (Mare Tranquillitatis) | 1969年7月20日 |

| ⑪ | アポロ12号 | 南緯3.01239度 西経23.42157度 | 嵐の大洋 (Oceanus Procellarum) | 1969年11月19日 |

| ⑭ | アポロ14号 | 南緯3.42度 西経19.67度 | フラ・マウロ・クレーター(Fra Mauro) | 1971年2月6日 |

| ⑮ | アポロ15号 | 北緯26.13222度 東経3.63386度 | ハドリー・アペニン(Hadley–Apennine) | 1971年7月30日 |

| ⑯ | アポロ16号 | 南緯8.97301度 東経15.50019度 | デカルト高地(Descartes Highlands) | 1972年4月21日 |

| ⑰ | アポロ17号 | 北緯20.19080度 東経30.77168度 | タウルス・リットロウ(Taurus Littrow) | 1972年12月14日 |